麻雀には多くの役がありますが、その中のひとつに「一気通貫(イッキツーカン)」と呼ばれる役があります。

一気通貫は麻雀の役の中でも基本的なもののひとつであり、実戦で目にする機会も多いですが、どのような条件で成立するのかを把握しておかなければ狙うことはできません。

本記事では、一気通貫という役の成立条件や複合しやすい役などを説明します。

併せて、一気通貫を狙うべき場面や狙うときの注意点についても説明するので、麻雀が強くなりたい初心者の方はぜひ参考にしてください。

麻雀の一気通貫(イッキツーカン)とは

麻雀にはさまざまな役や用語があるので、それらを適切に覚えておかなければ対局で不利な状況に置かれてしまう可能性があります。

麻雀の「一気通貫」とは何かについて、以下で説明します。

一気通貫(イッキツーカン)は麻雀の基本的な役のひとつ

一気通貫は、麻雀の役のひとつです。

麻雀では手牌の形が整っていても役がなければアガれないので、どのような役があるかはすべて覚えておく必要があります。

一気通貫(イッキツーカン)の成立条件

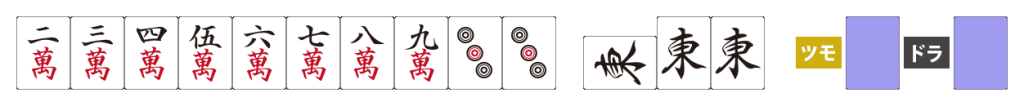

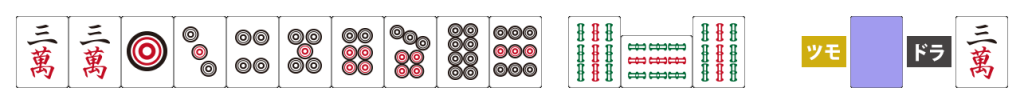

一気通貫は、萬子・筒子・索子のいずれかで「1-2-3」「4-5-6」「7-8-9」の3つの順子を作ることで成立する役です。

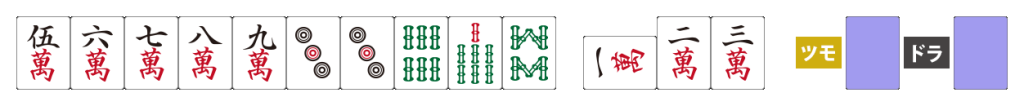

上の牌姿では、萬子で「1-2-3」「4-5-6」「7-8-9」の3つの順子ができているので、一気通貫が確定しています。

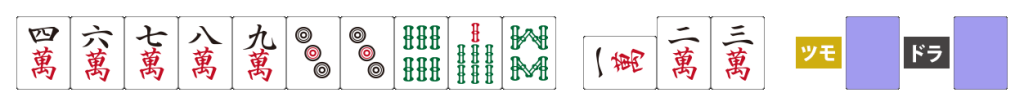

一方、上の牌姿は先ほどの牌姿ととてもよく似ていますが、まだ一気通貫は確定していません。

この牌姿の待ちは「1-4-7萬」で、「1萬」でアガった場合のみ萬子で「1-2-3」「4-5-6」「7-8-9」の3つの順子ができるので、一気通貫が成立します。

ちなみに、一気通貫は門前でも鳴きでも成立する役です。

そのため、上の牌姿でも「1萬」でアガった場合は一気通貫になります。

何翻?一気通貫(イッキツーカン)の翻数

一気通貫は門前でアガると2翻で、鳴きでアガると1翻の役です。

いわゆる「食い下がり」のある役なので、門前か鳴きかで点数計算が異なる点には注意しておかなければなりません。

一気通貫(イッキツーカン)は弱いのか

一気通貫は弱いといわれることがありますが、それはテンパイ形によっては一気通貫が確定しないことが多々あるからだと考えられます。

たとえば、上のような牌姿で立直をかけているとしましょう。

上の牌姿の待ちは「1-4-7筒」で、「1筒」でアガれば一気通貫が成立しますが、「4-7筒」でアガるとただの「立直のみ」になってしまいます。

多面張になればなるほど一気通貫が成立する待ちの割合は相対的に低くなるので、点数の期待値も低くなります。

そういったことが原因で「弱い」といわれていると思われますが、麻雀において2翻役は貴重な打点の種なので、狙えるチャンスがあるなら積極的に狙うべきでしょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀の一気通貫(イッキツーカン)と複合しやすい役

一気通貫は成立条件が比較的簡単であることから、ほかの役と複合することも多々あります。

一気通貫と複合しやすい役を、以下で紹介します。

平和

平和は、面子が全て順子で雀頭が役牌でなく、待ちが両面待ち以上になっている場合に成立する1翻役です。

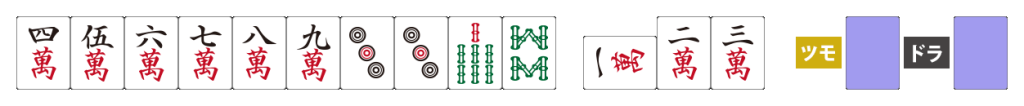

上の牌姿の待ちは「4-7筒」ですが、平和の成立条件を満たしていると共に、「4筒」でアガれば一気通貫も成立します。

上の牌姿は先ほどの牌姿とほぼ同じですが、筒子で「1-2-3」「4-5-6」「7-8-9」の3つの順子ができているので、一気通貫が確定しています。

そのため、待ちである「3-6索」のどちらでアガっても、役は「平和、一気通貫」です。

混一色

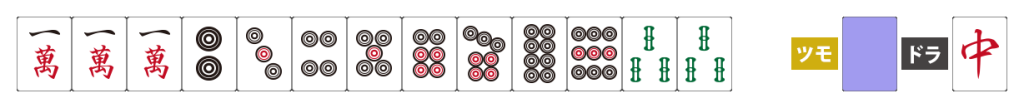

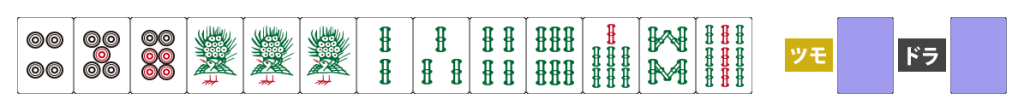

混一色は、手牌を「萬子」「筒子」「索子」のどれか一種類+字牌だけで構成することで成立する役で、門前なら3翻、鳴くと2翻です。

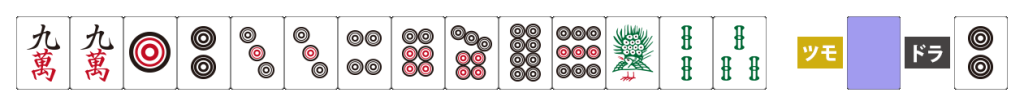

上の牌姿では、手牌が索子と字牌だけで構成されているので、索子の混一色が成立しています。

待ちは「カン5索」で、アガると「混一色、一気通貫、白」の4翻で満貫です。

清一色

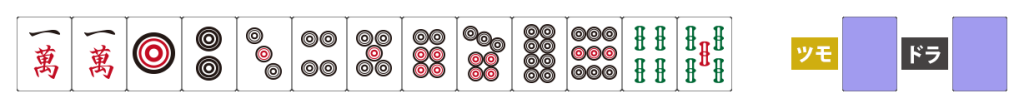

清一色は、手牌を「萬子」「筒子」「索子」のどれか一種類だけで構成することで成立する役で、門前なら6翻、鳴くと5翻です。

「字牌を使わない混一色」と考えると、わかりやすいかもしれません。

上の牌姿は、手牌が筒子のみで構成されているので清一色の成立条件を満たしています。

待ちは「3-6筒、5筒」ですが、このうち「6筒」でアガると一気通貫が成立し、「清一色、一気通貫」の6翻で跳満になります。

麻雀の一気通貫(イッキツーカン)を狙うべき場面

一気通貫は2翻役なので高打点を狙いたいときには重宝しますが、あらゆるシチュエーションで狙える役というわけではありません。

麻雀で一気通貫を狙うべき場面を、門前と鳴きありに分けてそれぞれ説明します。

門前で狙うべき場面

門前で一気通貫を狙うべき場面は、主に以下のような場面です。

- 打点がほしいとき

- 手牌にドラがないとき

一気通貫は門前なら2翻の役ですが、鳴くと1翻の役になってしまいます。

また、門前ならリーチをして裏ドラを見ることができますが、鳴くとリーチをする権利も裏ドラを見る権利もなくなります。

門前で狙うことで「+α」の要素がいくつもあるので、高打点が必要な場合は門前で狙うべきでしょう。

手牌にドラがない場合は、手役の数と種類で打点が決まることになります。

ドラがない状態で鳴きで一気通貫を仕掛けると、アガり打点が1翻の1,000点だけになってしまう可能性も十分考えられます。

1,000点程度の収入ではゲームを有利に進めることはできませんし、他家に対するプレッシャーにもなりません。

手牌にドラがない場合は上述したように、リーチや裏ドラを絡められるように門前で進めるのが賢明でしょう。

ポンやチーなどの鳴きを入れてでも狙うべき場面

鳴いてでも一気通貫を狙うべき場面は、主に以下のような場面です。

- ドラが2枚以上使えるとき

- 混一色や清一色と複合しそうなとき

- 早アガりしたいとき

たとえば上の牌姿では待ちが「カン2筒」で、打点は「一気通貫、ドラ2」の3翻で3,900点です。

ドラが2枚以上使えれば中打点以上の手が狙えるので、鳴いて一気通貫の翻数を落としても十分価値のある手になります。

また、上述したように一気通貫は混一色や清一色と複合しやすい役でもあります。

「混一色、一気通貫」は鳴いても最低3翻ですし、「清一色、一気通貫」は鳴いても最低6翻で跳満以上確定の手です。

そのため、鳴いても十分なリターンが見込めるので、鳴き仕掛けが十分視野に入ります。

先ほど、

「鳴いた1翻の一気通貫をアガって1,000点程度の収入を得てもゲームを有利に進められない」

と説明しました。

しかし他家との点数が僅差だったりオーラスでアガり勝負だったりする場合には、1,000点のアガりにも十分価値があります。

1,000点や2,000点をアガることで他家との着順を逆転してオーラスを迎えられる、もしくはそのままゲームを終えられるような場合は、鳴きを積極的に仕掛けていくべきです。

麻雀の一気通貫(イッキツーカン)に関する注意点

一気通貫は、中打点以上の打点が必要なときに狙う機会の多い便利な2翻役ですが、注意しなければならない点もいくつかあります。

麻雀の一気通貫に関する注意点を、以下で説明しましょう。

「1~9をすべてもっている」だけではダメ

一気通貫の成立条件は「萬子・筒子・索子のいずれかで1-2-3、4-5-6、7-8-9の3つの順子を作ること」ですが、この条件を「萬子・筒子・索子、いずれかの1~9すべてをもっていること」だと勘違いしている方が稀にいます。

一見すると正しいように思われるかもしれませんが、その条件だと一気通貫が成立しない牌姿も出てくるのです。

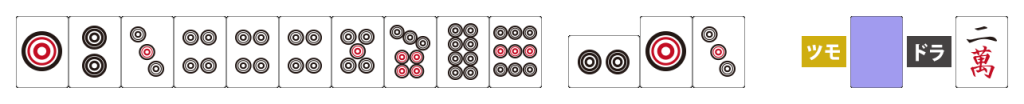

たとえば、上の牌姿は待ちが「カン8萬」で、アガれば手牌に萬子の1~9すべてが揃うことになります。

しかし、このとき萬子で成立している4つの順子をわかりやすく分解すると、以下のとおりです。

このとき、「1-2-3」と「7-8-9」は成立していますが、「4-5-6」は成立していません。

そのため、1種類の数牌の1~9すべてをもっていても、一気通貫が成立しないことはあり得ます。

多面待ちでダマっているときはフリテンに注意

一気通貫は同じ種類の数牌をたくさん使った牌姿になりやすいので、多面待ちになることも多々あります。

ただ、多面待ちで何らかの理由でダマっている場合は、フリテンに注意しなければなりません。

上の牌姿は索子の多面待ちになっており、待ちである「5索、6-9索」のうち、「5索」なら一気通貫が成立しますが、「6-9索」では何の役もありません。

点数がないから立直ができない、直撃したい相手がいるからダマっているなどでダマっている場合、「6-9索」が切られた同順に「5索」が切られたとしても、同順フリテンが適用されます。

役のある「5索」が出たからといってロンアガりしてしまうと、罰符を支払わなければならないので、待ちを正確に把握して同順フリテンには十分気を付けなければなりません。

鳴くとアガれない牌をもってくることもある

一気通貫は鳴いても成立する役ですが、鳴いて仕掛けるといわゆる「片アガり」になることも多々あります。

たとえば上の牌姿は待ちが「4-7萬」ですが、「4萬」なら一気通貫が成立しますが、「7萬」だと役がなくアガれません。

首尾よく「4萬」でアガることができればよいですが、アガる前に「7萬」をツモってしまうと、フリテンになってしまい、かなり不利な状況に追い込まれます。

鳴いて一気通貫を仕掛けるときにこのような状況に陥らないためには、「最終的な待ちをカンチャンかペンチャンにする」もしくは「一気通貫に関係しないところで待つ」といったことを意識するとよいでしょう。

上の牌姿は先ほどの牌姿とよく似ていますが、萬子部分の構成が異なり、待ちは「カン5萬」です。

待ちが「5萬」しかなく必ず一気通貫が成立するので、フリテンになる心配はありません。

上の牌姿も最初の牌姿とよく似ていますが、萬子ですでに一気通貫が完成している代わりに索子の順子が完成しておらず、待ちは「6-9索」です。

こういった牌姿だと、すでに萬子で一気通貫が完成している以上、「6-9索」のどちらでもアガることができます。

牌姿によっては固執しすぎないようにする

一気通貫は打点の種となる2翻役ですが、牌姿によっては固執しすぎないほうがよい場合もあります。

上の牌姿は、ここから「3筒」もしくは「6筒」を切るとテンパイになる牌姿で、両者を切った場合の役および待ちは以下のとおりです。

- 3筒切り→カン5筒待ち:一気通貫、ドラ1(3翻、5,200点)

- 6筒切り→2-5筒待ち:平和、ドラ1orドラ2(2翻、2,000点or3翻、3,900点)

3筒を切ると一気通貫が確定するので3筒を切る方もいるかもしれませんが、6筒を切ると待ちが両面になるうえに、3筒切りではアガれない「2筒」はドラです。

そのため、一気通貫をなくしてでもリャンメンにしてドラでアガれるようにしたほうが、価値が高いといえるでしょう。

もちろん、2筒ではなく5筒でアガった場合は、3筒を切って一気通貫を確定させていたほうが打点は高くなります。

また、点数条件の関係で3,900点ではなく5,200点が必要な場合は、3筒を切って一気通貫を確定させる意味があります。

このように、一気通貫に固執する意味がある場合は一気通貫を確定させるような形で打つのもありでしょう。

ただし、フラットな点数条件のときには一気通貫に固執しないほうがよい場合が多いことは、念頭に置いておく必要があります。

一気通貫(イッキツーカン)は出現頻度の高い2翻役!成立条件を把握して麻雀で狙ってみよう

一気通貫は成立条件が比較的わかりやすく、実戦での出現頻度もそれなりに高いので、打点が必要なときには頼りになる2翻役です。

鳴いても成立しますが、鳴くと1翻になってしまうので、ドラが複数枚使えるときや混一色や清一色と複合しやすそうなときに狙うのがおすすめです。

鳴いて仕掛ける場合は、最終形によっては片アガりになってしまう可能性があることも、考慮しておかなければなりません。

両面以上の待ちで一気通貫をテンパると、待ちのなかで一気通貫が成立する牌は1種類しかありませんが、その牌でアガれると非常に気持ちがよいので、実践でぜひ狙ってみましょう!

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/