麻雀には多くの役がありますが、その中のひとつに「三色同刻(サンショクドウコー)」と呼ばれる役があります。

三色同刻は麻雀の役の中でもメジャーなもののひとつですが、どのような条件で成立するのかを把握しておかなければ狙うことはできません。

本記事では、三色同刻という役の成立条件や発生確率、複合しやすい役などを説明します。

併せて、三色同刻を狙うべき場面や狙うときの注意点についても説明するので、麻雀が強くなりたい初心者の方はぜひ参考にしてください。

三色同刻(サンショクドウコー)は麻雀の2翻役のひとつ!成立条件や三暗刻との違いを解説

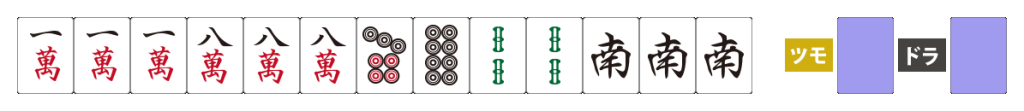

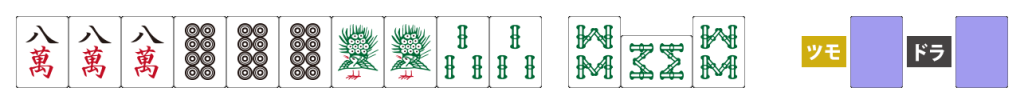

三色同刻は、「萬子」「筒子」「索子」のそれぞれで「同じ数の刻子」を揃えることで成立する2翻役です。

たとえば上の牌姿では、萬子・筒子・索子のそれぞれで「4」の刻子があるので、「4の三色同刻」が成立しています。

上の牌姿ではすべて門前で手牌を揃えていますが、三色同刻は門前だけでなく鳴いても成立する役です。

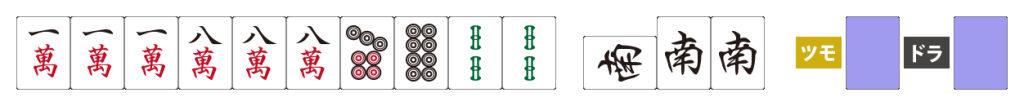

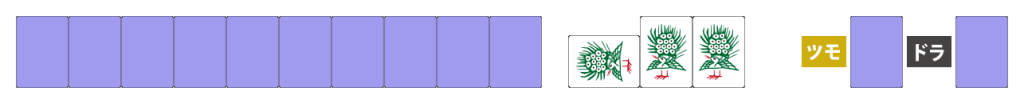

そのため、上の牌姿を一部鳴きで成立させた以下のような牌姿でも、三色同刻は成立します。

三色同順とは異なり鳴きで成立しても食い下がりがない

三色同刻とよく似た役に、「三色同順」と呼ばれる役があります。

三色同順は、「萬子」「筒子」「索子」のそれぞれで「同じ並びの順子」を揃えることで成立する2翻役です。

たとえば上の牌姿では、萬子・筒子・索子のそれぞれで「6-7-8」の順子があるので、「6-7-8の三色同順」が成立しています。

三色同順も三色同刻同様に鳴いても成立する役ですが、三色同順は鳴くと食い下がりが発生し、2翻から1翻になります。

一方、三色同刻は鳴いても食い下がりがない役なので、門前でも鳴いても2翻のままです。

三暗刻との違い

三色同刻とよく似た役には「三暗刻」という役もあり、麻雀初心者の方だと両者を混同してしまうかもしれません。

三暗刻は、漢字のとおり「手牌のなかに暗刻を3つ作る」ことで成立する2翻役です。

上の牌姿では、「1萬」「8萬」「南」の3つの暗刻ができているので、三暗刻が成立しています。

三暗刻は三色同刻とは異なり、牌の種類は問いません。

ただし、鳴いて刻子にした牌は暗刻ではないので、三暗刻の成立条件は満たしません。

つまり、以下に挙げる牌姿は牌の組み合わせ自体は上の牌姿と同じですが、三暗刻は成立していないことになります。

三色同刻は鳴き仕掛けも用いながら狙うことが多いのに対して、三暗刻は門前で狙うことが多くなるでしょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀で三色同刻(サンショクドウコー)が発生する確率

統計データをもとにすると、麻雀で三色同刻が発生する確率は約0.04%といわれています。

つまり、2,500回対局を行ってもそのうち1回程度しか三色同刻でのアガりが発生しないと考えると、かなり低い確率であることがおわかりいただけるのではないでしょうか。

ちなみに、同じ「三色」である三色同順の発生確率は3%強なので、三色同刻は三色同順よりも75倍近く出にくい役ということになります。

三色同刻の珍しさは、麻雀でもっとも高い役である「役満」の発生確率と比較してもわかりやすいです。

役満のなかでは比較的目にすることの多い「四暗刻」「国士無双」「大三元」の発生確率は、それぞれ約0.05%、約0.04%、約0.03%です。

2翻役でありながら一部の役満と同程度しか発生しないので、非常に珍しい役ですが、その運を三色同刻のアガりに使うくらいなら役満のアガりに使いたいと考える方も、いるかもしれません。

麻雀の三色同刻(サンショクドウコー)と複合しやすい役

三色同刻は刻子形が多くなりやすいことから、複合しやすい役がいくつかあります。

三色同刻と複合しやすい役を、以下で紹介しましょう。

対々和(トイトイ)

対々和は、手牌の4組の面子をすべて刻子でそろえることで成立する2翻役です。

上の牌姿の場合、待ちは「6筒」と「発」で、どちらでアガっても「対々和、(1の)三色同刻」が成立します。

三色同刻は対々和と複合することで2翻+2翻=4翻となり満貫になるので、鳴きで高打点を狙いたいときには意識しておくとよいでしょう。

タンヤオ

タンヤオは、字牌と1,9の数牌を除いた2~8の数牌のみで手牌を構成することで成立する1翻役で、鳴いても成立します(1翻なので食い下がりはなし)。

上の牌姿の待ちは「5萬」と「3索」で、どちらでアガってもタンヤオは成立し、「5萬」でアガった場合のみ「5の三色同刻」も成立します。

混老頭

混老頭は、手牌をすべて字牌と1,9牌だけで構成することで成立する2翻役で、鳴いても食い下がりはありません。

手牌をすべて字牌と1,9牌だけで構成する関係上、手牌の4組の面子は必ず刻子になるので、対々和と必ず複合します。

上の牌姿は待ちが「1萬」と「9筒」で、どちらでアガっても「発、混老頭、対々和」は確定しており、「9筒」でアガれば「発、混老頭、対々和、(9の)三色同刻」になります。

三色同刻と混老頭が複合する際、必ず対々和も複合していることから6翻以上が確定するので、かなり高打点を狙えるルートです。

三暗刻

三暗刻は先ほども少し触れましたが、「手牌のなかに暗刻を3つ作る」ことで成立する2翻役です。

ここでは、ツモかロンかで役が変わる例を見てみましょう。

上の牌姿はすでに「8の三色同刻」が成立しているので、待ち牌である「1索」と「3索」のどちらでアガっても「対々和、三色同刻」が成立する形です。

「1索」もしくは「3索」をロンアガりすると、役は「対々和、三色同刻」だけですが、「1索」もしくは「3索」をツモると、「8萬」「8筒」「1索(または3索)」の暗刻ができあがるので、三暗刻も同時に成立します。

麻雀の三色同刻(サンショクドウコー)に関する注意点

2翻役である三色同刻は打点が必要なときに狙いたい役ですが、狙うにあたって注意しなければならない点もいくつかあります。

麻雀の三色同刻に関する注意点を、以下で説明しましょう。

片アガりになる場合がある

三色同刻は鳴いても成立する役ですが、鳴き方によっては片アガりの形になる場合があります。

上の牌姿の場合、待ちは「2萬」と「9索」ですが、「9索」だと役が何も成立しません。

そのため、「2萬」で三色同刻が成立しないとアガれない形になっています。

鳴きで三色同刻を狙う場合は、なるべく片アガりにならないような形で鳴くことを意識しましょう。

2つ鳴くと3つ目が鳴きにくい

三色同刻では、萬子・筒子・索子のそれぞれで「同じ数の刻子」を揃えなければならない以上、相手に狙いがバレやすいという特徴があります。

たとえば、1つ鳴いて以下の牌姿になったとします。

この段階でわかることは「タンヤオではない」くらいのことで、どのような役を狙っているかはまだまだわかりません。

そのため、相手もそこまで気にせずに打牌を行うはずです。

では、2つ鳴いて以下の牌姿になった場合はどうでしょう。

ここまでくると「1の三色同刻」の可能性がくっきり見えるので、相手も「1萬」をなかなか切ってくれなくなります。

萬子・筒子・索子のうち1つは自力で暗刻にしなければ、アガり切るのは難しいと思っておかなければなりません。

守備面に不安を抱える場合がある

三色同刻は鳴いても成立する役ですし、萬子・筒子・索子のそれぞれの同じ数の刻子を自力で集めるのはかなり困難です。

そのため、鳴くことを前提に手を進めることが多く、2,3副露することはざらにあります。

ただし、2副露すれば手牌は7枚しかありませんし、3副露までいけば手牌は4枚しか残っていません。

その状態で相手から立直をかけられたり高そうな仕掛けをされたりすると、守備面でかなり困ってしまう可能性があります。

守備に自信がある方であればよいですが、あまり守備に自信がない方の場合、鳴きすぎには注意しましょう。

麻雀の三色同刻(サンショクドウコー)を狙うべき場面

三色同刻は2翻役なので高打点を狙いたいときには重宝しますが、あらゆるシチュエーションで狙える役というわけではありません。

麻雀で三色同刻を狙うべき場面を、以下で説明します。

萬子・筒子・索子で同じ数字が少なくとも「2枚、2枚、1枚」あるとき

三色同刻の条件である「萬子・筒子・索子のそれぞれで同じ数の刻子を揃える」というのは、なかなか厳しい条件です。

というのも、刻子を揃えるためにはその牌を3枚集めなければなりませんが、麻雀の牌は同じ種類のものが4枚しかないからです。

そのため、配牌もしくは開始から数巡経過した後の手牌に、萬子・筒子・索子で同じ数字が少なくとも「2枚、2枚、1枚」あるときに狙うことを意識するとよいでしょう。

上の牌姿には、萬子・筒子・索子の「8」が「2枚、2枚、1枚」あるので、三色同刻を狙ってみてもよさそうです。

もしうまく8を揃えることができなくても、「タンヤオ」という回避ルートも残されているので、手詰まりする心配は低そうです。

高打点を狙いたいとき

高打点を狙いたいときも、三色同刻を意識してみましょう。

三色同刻は食い下がりのない2翻役であることや、対々和や三暗刻などと複合しやすいことなど、高打点になりやすい要素をいくつももっています。

また、刻子にする牌がドラであれば必然的に「ドラ3」の手になるので、それだけで十分な打点を狙えます。

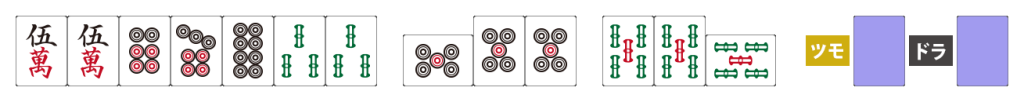

うまくハマったときの三色同刻がどれくらい高打点になるか、ひとつの例をもとに検証してみましょう。

東場の親で上の手を「9筒」をツモってアガった場合の役は、「ダブ東、混老頭、対々和、三色同刻、三暗刻、ドラ3」となり合計13翻で、数え役満を採用しているルールなら数え役満になります。

かなり極端な例を取り上げたものの、うまくドラや役が組み合わされば跳満や倍満くらいまでは簡単に狙えるのは、三色同刻のメリットのひとつです。

オーラスなどで危険とわかっていても相手が切ってくれるとき

先ほども触れましたが、三色同刻は2つ鳴くと3つ目を鳴けないことが大半です。

しかし、オーラスで親番を落とすわけにはいかない親や、テンパイノーテンで着順が変わってしまう可能性がある相手は、危険だとわかっていても前に出るしかないため、2つ鳴いた後でも3つ目を切ってくれる可能性があります。

このように、守備に回ったりオリたりする相手が少ないときほど、三色同刻は狙いやすくなります。

ただし、守備に不安を抱えやすくなるのが三色同刻のネックでもあるので、前のめりになっている対局者が多い以上、こちらが手痛い放銃をする可能性があることは念頭に置いておかなければなりません。

相手にプレッシャーを与えたいとき

仕掛けで狙いがバレやすいという三色同刻の特徴は、相手にプレッシャーを与えたい場合に役立つことがあります。

この牌姿に対しては、よっぽどの理由がない限り「1萬」を切ってくる相手はいないでしょう。

そのため、手がそれなりに育ってきていた相手でも、「1萬」をつかめば手を曲げたりオリたりしてくれる可能性が高いです。

麻雀で持ち点を減らさないためには、自分がテンパれないときに、他の人もテンパイさせないようにすることが大事です。

たとえ自分が結果的にテンパったりアガったりできなかったとしても、「1萬」をつかんだ相手をオリに回すことができれば、一定の価値はあります。

副露で見えている牌以外は相手の手牌に関する情報がわからないという、不完全情報ゲームの特徴を最大限に活用しながら、ブラフ気味に仕掛けてみるのもよいでしょう。

三色同刻(サンショクドウコー)を麻雀で狙ってみよう

三色同刻は「萬子・筒子・索子のそれぞれで同じ数の刻子を揃える」という成立条件こそわかりやすいものの、実現するためのハードルがそれなりに高い2翻役です。

そのため、同じ「三色」である「三色同順」と比べると、対局で見る機会は比較的少ないです。

しかし、食い下がりがなく、対々和や混老頭・三暗刻などの2翻役と複合しやすいといった特徴があるため、高打点を狙いたいときには重宝する役でもあります。

鳴いて仕掛ける場合は、最終形によっては片アガりになってしまう可能性があることも、考慮しておかなければなりません。

打点の種として狙うもよし、対局相手に対するプレッシャーの材料として使うもよしの便利な役なので、実戦で狙う機会があればぜひ狙ってみましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/