「役満」は、麻雀の役の中でもっともアガるのが難しく点数の高い役ですが、「大四喜(ダイスーシー)」はそんな役満の一種です。

役満は条件がかなり厳しいので、運よく狙えるような配牌をもらったときにしか狙えませんが、成立条件を把握していなければ狙うこともできません。

本記事では、大四喜という役の成立条件や出現率、複合する可能性がある役満などを説明します。

併せて、大四喜を狙うときのポイントや他家に大四喜をアガられないための注意点についても説明するので、大四喜について詳しく知りたい初心者の方は、ぜひ参考にしてください。

麻雀の大四喜とは?読み方や成立条件を解説

役満は通常の対局ではなかなか見ない役ですが、そんな役満のなかでも「大四喜」はとくに珍しい役です。

そんな大四喜の概要について、以下で説明しましょう。

鳴きでも成立する役満

大四喜は、「風牌」と呼ばれる「東」「南」「西」「北」をすべて刻子にすることが条件で、鳴いても成立する役満です。

上の牌姿の待ちは「3筒単騎」ですが、3筒以外の手牌で東・南・西・北がすべて刻子になっているので、大四喜が成立しています。

読み方は「ダイスーシー」

麻雀の役は「平和」と書いて「ピンフ」と読むなど、我々が普段接している漢字の読みからは想像しにくいような読み方をするものもあります。

「大四喜」の読み方も少しややこしく、カタカナ表記する場合は「ダイスーシー」もしくは「ダイスーシイ」です。

経験を重ねていくうちに自然と覚えていけるものではありますが、最初のころは意識して読み方を覚えるとよいでしょう。

小四喜(ショウスーシー)との違い

大四喜とよく似た役に、「小四喜」と呼ばれる役があります。

大四喜が風牌をすべて刻子にすることが条件の役満なのに対して、小四喜は4種類の風牌のうち3種類を刻子、残りの1種類を対子にすることが条件の役満です。

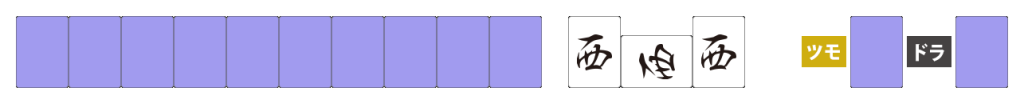

上の牌姿の待ちは「8萬、東」ですが、「8萬」でアガると南・西・北の3種類が刻子、東が対子になるので、小四喜が成立します。

一方、「東」でアガった場合は、東・南・西・北のすべてが刻子になるので、大四喜です。

なお、解説本などでは大四喜と小四喜はあわせて「四喜和」と表記される場合もあるので、覚えておきましょう。

4つ目の風牌を鳴かせた人はパオ扱いで責任払いになる

麻雀には、役満を確定させる牌を鳴かせた人は役満が成就した際にその点数の責任を取る、「パオ」というルールがあります。

大四喜の場合、4種類の風牌のうち3種類がすでに刻子になっていることがほかの対局者に対して開示されている状態で、最後の1種類の風牌を切って鳴かせてしまうと「パオ」です。

上のような牌姿に対して「東」を切って鳴かれると、「パオ」です。

パオが発生した場合、役満が成就した際の点数計算が通常とは変わり、ロンとツモでそれぞれ以下のような形で点数移動が行われます。

- ロンでアガった場合:放銃者と「パオ」になった人が折半

- ツモでアガった場合:「パオ」になった人がすべて支払い

大四喜は役満なので、子がロンアガりした場合は放銃者から32,000点の点数移動が発生しますが、「パオ」になっている人がいる場合は、放銃者とその人が16,000点ずつ支払います。

また、親が大四喜をツモったとすると、通常であれば「16,000オール」で3人の子が16,000点ずつ支払いますが、「パオ」になっている人がいる場合は、その人が48,000点をすべて支払わなければなりません。

ルールによってはダブル役満扱いになることもある

大四喜は役満の中でもとくに珍しい役なので、ルールによってはダブル役満扱いになることもあります。

ダブル役満になると、子のアガりで64,000点(ツモで16,000、32,000)、親のアガりで96,000点(ツモで32,000オール)です。

麻雀で大四喜(ダイスーシー)が発生する確率

麻雀での大四喜の出現率は約0.01%といわれています。

10,000回対局して1回アガれるかどうかと考えると、お目にかかるのがなかなか難しい役であることがおわかりいただけると思います。

ちなみに、小四喜の出現率も0.01%程度です。

麻雀の大四喜(ダイスーシー)と複合する可能性がある役満

アガりが発生すると、手牌で成立している複数の役を複合して点数計算を行いますが、役満は一般役とは複合しません。

ただし、役満同士であれば複合することは可能です。

大四喜と複合する可能性がある役満を、以下で紹介しましょう。

四暗刻・四暗刻単騎

四暗刻は、手牌の中で暗刻を4つ作ることで成立する役満で、門前でしか成立しません。

上の牌姿の待ちは「1筒、東」ですが、どちらの牌でアガるか、ツモかロンアガりかによって、役が以下のように変わります。

- 「1筒」のロンアガり:小四喜

- 「1筒」のツモアガり:小四喜、四暗刻

- 「東」のロンアガり:大四喜

- 「東」のツモアガり:大四喜、四暗刻

また、テンパイ時点で暗刻がすでに4つ確定しており単騎待ちになっている場合は、とくに「四暗刻単騎」と呼ばれダブル役満扱いされる場合があります。

上の牌姿は先ほどの牌姿とよく似ていますが、風牌の暗刻がすべて確定して「1筒」の単騎待ちになっているため、「大四喜、四暗刻単騎」です。

字一色

字一色は、手牌を字牌のみで構成することで成立する役満です。

上の牌姿の待ちは「西、白」で、「西」でアガった場合は「大四喜、字一色」、「白」でアガった場合は「小四喜、字一色」が成立します。

四槓子

四槓子は、暗槓・明槓・加槓を問わず、槓子を4つ作ることで成立する役満です。

上の牌姿では風牌がすべて槓子になっているので、単騎待ちの牌(今回の例では「8索」)でアガると、大四喜と四槓子でのアガりになります。

麻雀で大四喜(ダイスーシー)を狙うときの注意点

大四喜は高打点である役満の一種なので、狙える配牌が来たら積極的に狙っていきたいところです。

ただし、そもそも条件が厳しい役だけに、狙うにあたって注意すべき点もいくつかあります。

麻雀で大四喜を狙うときの注意点を、以下で説明します。

配牌に東・南・西・北が少なくとも「2枚、2枚、1枚、1枚」あるときに狙う

大四喜を狙うためには、風牌の東・南・西・北が全種類必要です。

それぞれが何枚ずつあれば大四喜を狙うかの基準は人によって異なると思いますが、東・南・西・北がそれぞれ「2枚、2枚、1枚、1枚」あれば、大四喜を意識してもよいでしょう。

このような配牌であれば、「南」と「西」をポンして、道中で「東」と「北」を重ねながら大四喜を狙うルートが想像しやすいですし、保険としてチャンタへの道も残されています。

風牌の重なり方次第では大四喜ではなく小四喜が目標にになる可能性もありますが、それでも十分です。

役牌から鳴けたときに狙う

大四喜では風牌をすべて使う必要がありますが、自分にとって役になる風牌は4種類のうち1,2種類だけです。

そのため、役にならない風牌から鳴き始めてしまうと、途中で大四喜(もしくは小四喜)への道が閉ざされてしまうとにっちもさっちもいかなくなる可能性があります。

役牌から鳴くことで万が一の場合の役は確保できますし、他家に与える印象も自然です。

大四喜を狙う以上、大半の風牌を鳴くことになりますが、可能であれば自分にとって役になる牌から鳴くことを意識しましょう。

混一色などの逃げ道も残しておく

上でも少し触れましたが、局の途中で大四喜の可能性が潰えてしまうケースは多々あります(というか九分九厘そうなります)。

そのため、万が一のときに逃げ道になる役の可能性を残しながら、手牌を進めなければなりません。

上の牌姿では萬子が比較的多めなので、混一色の可能性を消さないようにしながら手牌を進めるのがおすすめです。

上の牌姿では端によった牌や塔子が多いので、チャンタを頭の隅に置いておきましょう。

他家に大四喜(ダイスーシー)をアガられないために注意するポイント

大四喜は役満であり、自分でアガれるととても嬉しいことは間違いありません。

それは裏を返すと、「他家にアガられたくない役」であるともいえます。

他家に大四喜をアガられないために注意すべきポイントを、以下で説明します。

役牌以外の風牌から鳴き始めた相手をケアする

役のなかには門前ではなく鳴いても成立するものがあり、その代表例が東・南・西・北の「風牌」や白・発・中の「三元牌」です。

三元牌は場や風に関係なく、いつ誰が鳴いても役になりますが、風牌は場と風に対応したものを鳴かなければ役になりません。

たとえば、「南場の東家」なら「東」と「南」は役になりますが、「西」と「北」は役になりません。

そのことを踏まえて、「南場の東家」が以下のような仕掛けをしたとしましょう。

この鳴きでわかることは「タンヤオではない」ことくらいで、相手の手役に関する情報はまだほとんどありません。

さらに2個目の鳴きが入り、以下のような牌姿になったとします。

「北」も相手にとっての役牌ではないので、この段階でもまだ役が確定していません。

対々和や混一色、チャンタや混老頭などさまざまな役の可能性が残されていますが、鳴かれているのがいずれも「風牌」であることを考えると、小四喜や字一色などの可能性もかすかに感じられます。

この2副露だけで大四喜だと決めつけることはできませんが、「もしかすると大四喜かもしれない」という考えを頭のどこかにもっておけば、「東」や「南」を無警戒に切って相手の手を進めてしまうのを避けられるかもしれません。

字牌が高い場ではよく注意する

麻雀というゲームにおいて、字牌と数牌でより汎用性が高いのは間違いなく数牌のほうなので、対局序盤は数牌よりも字牌の切られる割合が高いです。

にも関わらず、序盤から中盤にかけてなかなか字牌が切られないケースがあり、これを一般的に「字牌が高い場」といいます。

もちろん、山の後半のほうに字牌が固まっているケースもありますが、「数牌よりも字牌を必要としている人がいる」と考えるほうがより自然です。

このようなケースでは、自分がいらない字牌をツモってきたときに不用意に切ってしまうと、連続して鳴かれてしまい、小四喜や字一色などの高い手をテンパらせてしまう可能性があります。

河をザッと見渡して、普段と比べて字牌が高い場になっていると感じたら、中盤~終盤にツモってきた字牌を不用意に切るのは避けなければなりません。

パオになる牌は絶対に切らない

大四喜を確定させる牌を鳴かせた場合、「パオ」になり責任払いをしなければなりません。

「パオ」になると大四喜をツモられた場合、その点数をすべて自分だけで支払わなければならないので、とても不利です。

相手が4種類の風牌のうち3種類までポンできている状態で、残りの1種類の字牌をもってきた場合、絶対に切ってはいけません。

鳴きが入っていない部分の相手の手牌は見えないため、大四喜を狙っているわけではない場合もあり得ますが、リスクとリターンが見合っていないでしょう。

場合によってはテンパってもリーチは控える

大四喜を狙っている人がいる場合、捨て牌や副露である程度推測はできます。

たとえば、序盤から数牌をバラバラと切っており、以下のような副露をしている相手がいたとします。

この相手がどのような手を狙っているか、まだ確定することはできませんが、「小四喜や字一色の可能性がある」と推測することは可能です。

そう推測できていれば、自分が「東」や「北」をツモってきたとしても安易に切らずに、多少手を曲げながら迂回するルートを選択できます。

しかし、リーチをしていると話は変わってきます。

いくら「東」や「北」が危ないと思っていても、それらが自分の待ち牌ではなくリーチ後にツモってきた場合は切るしかないので、大四喜を狙っている相手にポンもしくはロンされる可能性が十分あるでしょう。

役ありの手をテンパった場合はダマにしておく、役なしでも自分がツモった場合のみアガれるようにしておくなど、「東」や「北」を切ることのないようにリーチを控えるのも、ひとつの選択肢です。

麻雀の大四喜(ダイスーシー)は字一色などと複合するとトリプル役満になる場合も!

大四喜は、すべての風牌を刻子にすることで成立する役満です。

大四喜をダブル役満扱いするルールなら、字一色や四暗刻などと複合することでトリプル役満になる可能性もあります。

ただし、14枚の手牌のうち12枚を風牌にしなければならないことから、捨て牌や仕掛けで狙いがバレやすいという特徴があります。

そのため、成就はとても難しい役ですが、狙えるような手牌をもらったらぜひ狙ってみましょう。