麻雀の役にはそれぞれ「翻数」が決められており、この翻数はアガり点の計算をするうえでとても大事です。

アガった役の翻数が一定以上になると打点に特定の名称が用いられるようになりますが、「跳満」もそういった名称のひとつです。

本記事では、跳満とはいったい何なのかを解説します。

併せて、麻雀で跳満になる手役の組み合わせや跳満を狙う際のポイントも紹介しますので、麻雀を始めたばかりの初心者の方はぜひ参考にしてください。

UFCアジア&リーズ・ユナイテッドFCの公式パートナー

世界的に有名なブックメーカー「パリマッチ」が遂に日本進出!

今だけ!当サイトの経由の登録者限定!

スロットに使える35ドル/ 5,250円入金不要フリーベットボーナスを進呈!

- 出金上限$100

- 携帯番号とメールアドレスの認証だけで即受け取り

さらに、3種類選べるウェルカムボーナス最大$1200がもらえる🤲

\ 本キャンペーンは当ブログ読者限定/

麻雀の跳満(ハネマン)とは?何翻なのかも解説

麻雀の経験をある程度重ねている方であれば、当然のように「跳満」という言葉を用いますが、麻雀初心者の方のなかには「跳満」が何なのかわからない方もいるでしょう。

跳満とはどのようなものなのか、以下で説明します。

跳満は6翻・7翻でのアガりのこと

跳満は、麻雀で6翻もしくは7翻でアガったときの打点のことを指します。

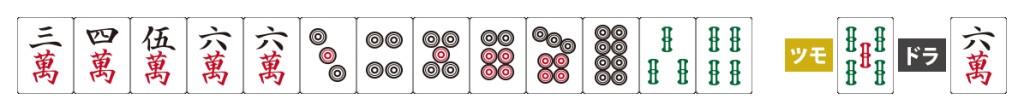

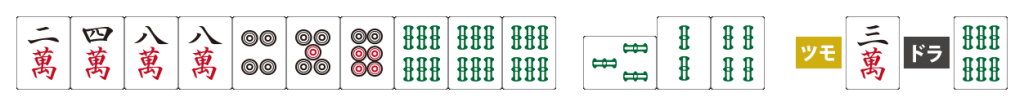

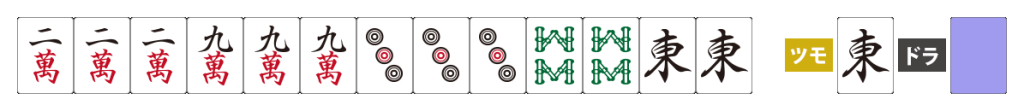

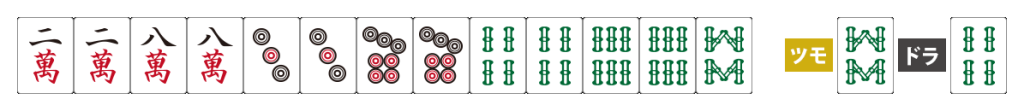

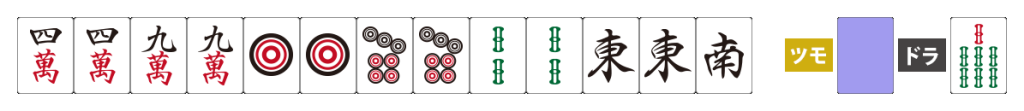

たとえば、以下の牌姿を見てください。

上の牌姿の待ちは「2-5索」で、図で示したように「5索」をツモった場合の役は「タンヤオ、平和、ツモ、三色同順、ドラ2」で、翻数の合計は7翻なので、跳満のアガりです。

親と子での点数の違い

跳満の点数は、親でアガると18,000点(ツモの場合は6,000オール)、子でアガると12,000点(ツモの場合は3,000、6,000)です。

親でアガった場合の点数が子でアガった場合の1.5倍になるのは、ほかの役にも共通する麻雀のルールなので、難しいことはないでしょう。

跳満の作り方

跳満を作るためには、アガり役の合計を6翻もしくは7翻にすればOKです。

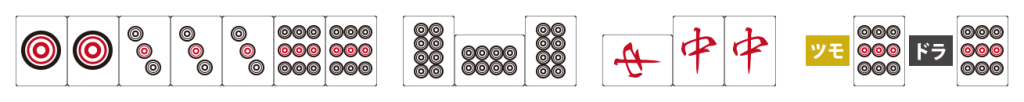

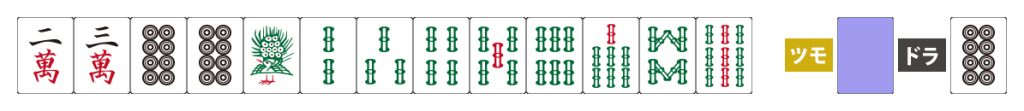

具体的な作り方は後ほど紹介しますが、たとえば以下のような牌姿でアガることができれば、跳満が成立します。

上の牌姿では、「混一色、チャンタ、白、発、ドラ1」が成立しており、それぞれの役の翻数を足し合わせると、

「混一色(鳴くと2翻)+チャンタ(鳴くと1翻)+白(1翻)+発(1翻)+ドラ1(1翻)=6翻」

となるので、跳満でのアガりになります。

UFCアジア&リーズ・ユナイテッドFCの公式パートナー

世界的に有名なブックメーカー「パリマッチ」が遂に日本進出!

今だけ!当サイトの経由の登録者限定!

スロットに使える35ドル/ 5,250円入金不要フリーベットボーナスを進呈!

- 出金上限$100

- 携帯番号とメールアドレスの認証だけで即受け取り

さらに、3種類選べるウェルカムボーナス最大$1200がもらえる🤲

\ 本キャンペーンは当ブログ読者限定/

麻雀で跳満が発生する確率

数あるネット麻雀サービスの中でも歴が長く遊戯人数も多い「天鳳」のデータをもとにすると、対局で跳満が発生する確率は「6~8%程度」です。

つまり、アガりのうち12回~16回に1回程度は跳満のアガりということになります。

麻雀の対局で毎局アガりが発生していたとすると、1半荘で8回程度のアガりが生じることになるので、跳満は1.5半荘~2半荘に1回程度アガれることになります。

体感としてこの数字が多いのか少ないのかは人によって異なると思いますが、データ上ではそれくらいの頻度で出るものだということは把握しておくとよいでしょう。

麻雀で跳満以外に「高打点」といわれる手

跳満は一般的に「高打点」といわれますが、麻雀で勝つためには高打点の手をしっかりアガりきることが大事です。

麻雀で跳満以外に高打点といわれる手を、以下で紹介します。

満貫

満貫は麻雀で4翻もしくは5翻でアガったときの打点のことで、親でアガると12,000点(ツモの場合は4,000オール)、子でアガると8,000点(ツモの場合は2,000、4,000)です。

上の牌姿の待ちは「カン3萬」で、アガると「タンヤオ、ドラ3」で4翻になるので満貫です。

なお、4翻になる場合でも七対子が絡む場合や平和をツモった場合は満貫にはならないので、別途点数計算を覚えておかなければなりません。

倍満

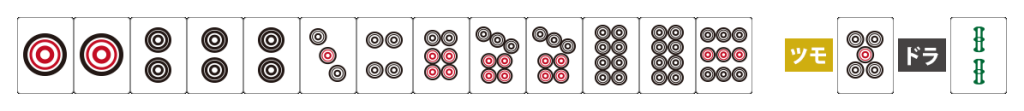

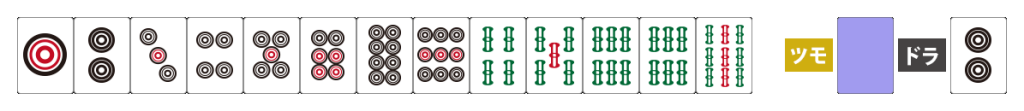

倍満は麻雀で8翻~10翻でアガったときの打点のことで、親でアガると24,000点(ツモの場合は8,000オール)、子でアガると16,000点(ツモの場合は4,000、8,000)です。

上の牌姿の待ちは「1筒、9筒」で、「9筒」でアガると「混一色、対々和、中、ドラ3」の8翻になるので倍満です。

なお、もう片方のアガり牌である「1筒」でアガると「混一色、対々和、中、ドラ2」で7翻なので、跳満でのアガりになります。

3倍満

3倍満は麻雀で11翻もしくは12翻でアガったときの打点のことで、親でアガると36,000点(ツモの場合は12,000オール)、子でアガると24,000点(ツモの場合は6,000、12,000)です。

上の牌姿の待ちは「発」で、アガると「混一色、対々和、小三元、白、中、ドラ3」で11翻なので、3倍満でのアガりになります。

役満

役満には2とおりあり、ひとつは「国士無双」や「緑一色」といった役自体のことを指す呼称です。

たとえば、役満のひとつである「四暗刻」は手牌の中で暗刻を4つ作ることで成立する役満で、門前でしか成立しません。

上の牌姿の待ちは「8索、東」で、どちらかをツモれば四暗刻が成立します(ロンでは成立しません)。

このように、役満のひとつひとつに成立条件が設けられているので、それぞれ覚えなければなりません。

もうひとつは、跳満や倍満などと同じように翻数による打点の区別で、13翻以上でアガると「数え役満」となります。

上の牌姿の待ちは「6萬、7萬」で、どちらかをツモると「清一色、対々和、タンヤオ、三暗刻、ドラ3」で13翻なので、数え役満でのアガりです。

役満も数え役満も、親でアガると48,000点(ツモの場合は16,000オール)、子でアガると32,000点(ツモの場合は8,000、16,000)になります。

麻雀で跳満になる手役の組み合わせ

対局で跳満を狙うためには、手役の合計を6翻もしくは7翻にしなければなりません。

対局の経験が増えてくると、どういった手が跳満になるのか自然とわかってきますが、経験が浅いと跳満の狙い方がなかなかわからないでしょう。

麻雀で跳満になる手役の代表的な組み合わせを、以下で紹介します。

面前清一色

清一色は面前でアガれば6翻なので、それだけで跳満条件をクリアします。

上の牌姿の待ちは「1筒、2-5筒」で、どの牌でアガってもアガり役は「清一色」のみの6翻で跳満です。

小三元+対々和

小三元と対々和はどちらも2翻役なので、これだけだと4翻で跳満にならないと思われるかもしれませんが、小三元が成立するためには、三元牌のうち2種類を刻子にしなければなりません。

三元牌はいずれも刻子にすることで役になる牌なので、小三元(2翻)と刻子にした2種類の三元牌(1翻×2)で4翻になるので、対々和と複合すると6翻で跳満になります。

上の牌姿の待ちは「6萬、白」ですが、そのうち「6萬」でアガることで「小三元、対々和、発、中」の6翻で跳満です。

なお、「6萬」ではなく「白」でアガると大三元で役満になります。

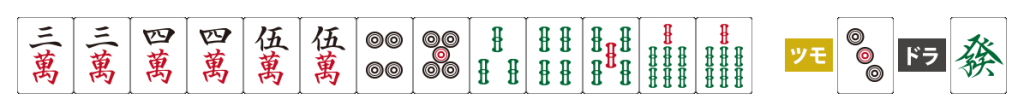

ツモ+タンヤオ+平和+三色同順+一盃口

1翻の役が中心でも複数の役が複合すると跳満まで届くことがあり、そのなかでよく見る役の組み合わせが「ツモ+タンヤオ+平和+三色同順+一盃口」です。

上の牌姿の待ちは「3-6筒」で、「3筒」をツモることで「ツモ+タンヤオ+平和+三色同順+一盃口」の6翻で跳満のアガりになります。

なお、「6筒」をツモると「三色同順」が成立しなくなり、「ツモ+タンヤオ+平和+一盃口」の4翻で「1,300、2,600」のアガりです。

上の牌姿ではリーチをせずにダマでツモったことにしていますが、リーチをかけていればツモではなく「3筒」のロンでも、「リーチ+タンヤオ+平和+三色同順+一盃口」の6翻で跳満のアガりになります。

リーチ+七対子+タンヤオ+ドラ2

手役をなかなか付けられないなかで跳満を狙いたいときに頼りになるのが、七対子です。

七対子は「手牌で対子を7組作る」ことで成立する役でそれ以外に条件は設けられていないので、7組の対子のなかにドラを使うことができれば、それだけで七対子(2翻)+ドラ2(2翻)の4翻が確定します。

あとはリーチなどを組み合わせて残りの2~3翻を作ることができれば、跳満です。

上の牌姿の待ちは「8索」で、リーチをかけることで「リーチ+七対子+タンヤオ+ドラ2」の6翻が確定します。

また、七対子は裏ドラが乗る場合も2枚確定で乗ることから、打点上昇が期待しやすい役です。

上の手をアガって裏ドラが「2萬」だった場合、「リーチ+七対子+タンヤオ+ドラ2+裏ドラ2」の8翻になるので、跳満を超えて倍満でのアガりになります。

麻雀の跳満を狙う際のポイント3選

跳満は親でアガると18,000点(ツモの場合は6,000オール)、子でアガると12,000点(ツモの場合は3,000、6,000)と高打点なので、跳満クラスのアガりをすることで対局で勝利を収めやすくなります。

そのため、手牌を整理していく段階では跳満の可能性をなるべく消さないようにする意識が大事です。

麻雀で跳満を狙う際のポイントを、以下で紹介しましょう。

2翻以上の役を重視する

跳満を狙う場合、複数の役やドラを重ねて狙うのが一般的ですが、重ねる役が1翻の役ばかりだとなかなか跳満には届きません。

そのため、2翻以上の役を重視することで跳満を狙いやすくなります。

2翻以上の役はいくつかありますが、役によって複合しやすい役は異なります。

たとえば、「一気通貫」の場合は、平和や混一色などと複合しやすいので、以下のような形での跳満を目指せるでしょう。

上の牌姿の待ちは「1-4萬」で、リーチをかけていればどちらの牌でアガっても「リーチ、一気通貫、平和、ドラ2」の6翻で跳満になります。

また、「対々和」の場合は、役牌や混一色、混老頭などを複合しやすいので、以下のような形で跳満になるのが理想的です。

上の牌姿の待ちは「1索、8索」で、どちらの牌でアガっても「混一色、対々和、白、発」の6翻で跳満になります。

対々和は複合する相手も2翻以上の役が多いことから、ドラが絡まなくても跳満を目指しやすい手です。

門前で進めてリーチをかける

翻数を伸ばすためには、手役だけでなくドラも貴重な存在です。

通常はドラは1種類しかありませんが、リーチをかけてアガることで「裏ドラ」を見ることができます。

鳴いて手を進めるとドラはもともとある1種類だけなので、門前でリーチをかけて2種類のドラを使えるほうが翻数を伸ばすために効果的なことは、いうまでもありません。

たとえば、以下のような手で1シャンテンだったとします。

このとき、上家から切られた7筒をチーすると一気通貫が確定し、「一気通貫(鳴くと1翻)、ドラ1」で2,000点のテンパイを取ることができますが、これでは絶対に跳満にはなりません。

跳満を狙いたい場合、急所の7筒を鳴くのはグッと我慢して面前で手を進めてリーチをかけましょう。

一発でツモることができれば、「リーチ、一発、ツモ、一気通貫、ドラ1」の6翻で跳満になりますし、一発でなくてもツモることができれば「リーチ、ツモ、一気通貫、ドラ1」の5翻で、裏ドラ次第では跳満になります。

困ったら七対子を意識する

先ほども少し触れましたが、跳満を狙うときには「七対子」という役がとても効果的です。

七対子自体が2翻であることに加えて、ドラを使う場合必ず2枚使えるので、それだけで4翻が確定します。

あとはリーチをかけてツモればOKですし、タンヤオであればリーチかツモのどちらかだけでOKです。

また、以下のようにまったくドラがない七対子をテンパった場合でも、まだ跳満の可能性は残されています。

この手は見えている情報だけでは、リーチをかけたとしても「リーチ、七対子」の3翻です。

しかし、ツモって裏ドラが乗ればさらに3翻が加わることになるので、途端に跳満の手になります。

「どうしても跳満が必要なのに手役もドラも何もない」ときは、七対子の可能性を消さないような手牌進行を意識しましょう。

跳満は点数計算が不要な高打点!役の組み合わせを意識して麻雀で狙ってみよう

跳満は6翻もしくは7翻でアガったときの打点のことで、親でアガると18,000点(ツモの場合は6,000オール)、子でアガると12,000点(ツモの場合は3,000、6,000)です。

麻雀では3翻(場合によっては4翻)以下の手だと、翻数と符数をもとに点数計算をしなければなりませんが、跳満ではそういった点数計算が必要ありません。

高打点の手をアガることは麻雀対局での勝ちにつながりやすいので、跳満を狙える手をもらったら積極的に狙いたいところです。

どのような手が跳満になりやすいのか、本記事で紹介した例も試しつつ、試行錯誤を繰り返しながら跳満をアガりましょう。

UFCアジア&リーズ・ユナイテッドFCの公式パートナー

世界的に有名なブックメーカー「パリマッチ」が遂に日本進出!

今だけ!当サイトの経由の登録者限定!

スロットに使える35ドル/ 5,250円入金不要フリーベットボーナスを進呈!

- 出金上限$100

- 携帯番号とメールアドレスの認証だけで即受け取り

さらに、3種類選べるウェルカムボーナス最大$1200がもらえる🤲

\ 本キャンペーンは当ブログ読者限定/