麻雀には「平和」や「三暗刻」などのさまざまな役がありますが、麻雀の役のなかでもっとも打点が高いのが、「役満」と呼ばれる役です。

役満の成立条件は打点の高さに見合った難しさであり、今回紹介する「緑一色」もかなり難易度の高い役といえます。

しかし、役満をアガることができれば一気の大逆転も夢ではないので、狙える配牌をもらえたらぜひ狙っていきたいところです。

本記事では、緑一色という役の成立条件や発生確率などを説明します。

併せて、緑一色と複合する可能性のある役満や緑一色を狙うときの注意点についても説明するので、緑一色について詳しく知りたい初心者の方は、ぜひ参考にしてください。

麻雀の緑一色(リューイーソー)とは役満のひとつ!成立条件や点数を解説

緑一色は、「緑色のみの牌」だけで手牌を構成することで、成立する役満です。

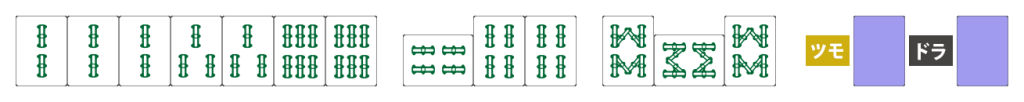

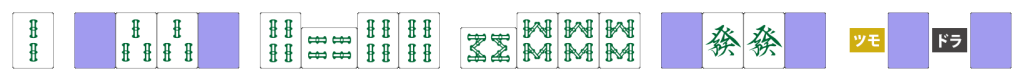

麻雀牌には、図柄が主に緑色で構成された「索子」と呼ばれる牌が「1~9」までありますが、それらの具体的な図柄は以下のとおりです。

このうち、図柄に赤色を含まず「緑色」だけで構成されているのは、「2索」「3索」「4索」「6索」「8索」の5種類だけであることがおわかりいただけるでしょう。

また、字牌の一種である「発」も文字が緑色で表記されている「緑色のみの牌」です。

つまり、「2索」「3索」「4索」「6索」「8索」「発」の6種類の牌のみで手牌を構成することで、緑一色が成立します。

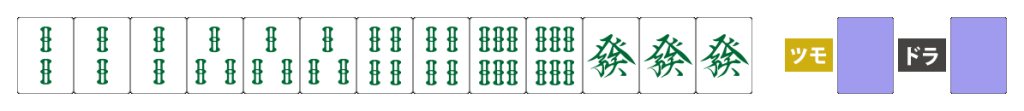

具体的な牌姿としては、以下のような形が挙げられます。

上の牌姿の待ちは「8索」と「発」ですが、どちらでアガっても成立する役は緑一色です。

鳴いても成立する

麻雀の役には、鳴いても成立するものと鳴くと成立しなくなるものがあります。

三色同順や混一色は鳴いても成立しますが、平和や一盃口は鳴くと成立しません。

役満も、鳴いても成立するものと鳴くと成立しなくなるものに分類でき、緑一色は前者です。

そのため、ポンやチーなどの鳴きを入れてもアガることが可能です。

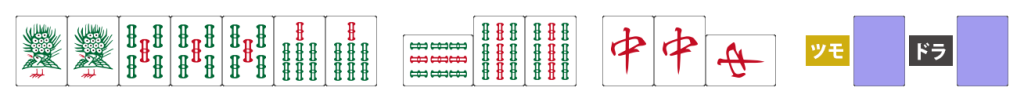

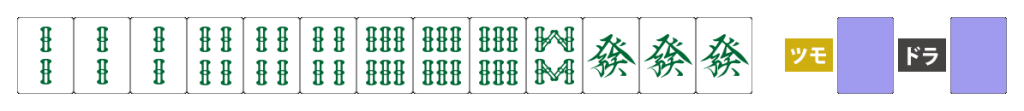

上の牌姿は、ポンとチーの2副露を入れて「カン3索」でテンパっている状態ですが、この形でアガっても緑一色が成立します。

なお、鳴いても成立する役満はほかにも大三元や字一色などがありますが、役に直接関係のある部分を「チー」することができる役満は、緑一色だけです。

発なしでも成立するかどうかはルール次第

緑一色に必要な「緑色のみの牌」のうち、「発」だけが索子ではありません。

緑一色における「発」の扱いは少しややこしい部分があり、「発なしで条件を満たしても緑一色と認めるルール」と「発なしでは緑一色と認めないルール」があります。

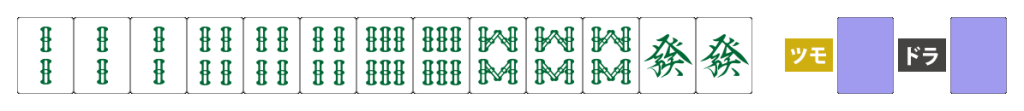

上の牌姿は「3索」と「6索」待ちであり、どちらでアガっても手牌が「緑色のみの牌」で構成されます。

このとき、「発なしで条件を満たしても緑一色と認めるルール」であれば上の牌姿は緑一色です。

しかし、「発なしでは緑一色と認めないルール」では緑一色にはならず、「清一色、対々和、タンヤオ」の8翻で倍満になります。

役満になるかどうかの違いはとても大きいので、初めてプレイするルールの場合は「緑一色に発は必須かどうか」を確認しておくのが賢明です。

対の関係とも呼べる紅孔雀(ベニクジャク)というローカル役満がある

緑一色では、索子の牌のうち「緑のみ」の牌を用いるため、「赤が含まれている牌」は使われません。

しかし、ローカル役満には、「索子で赤が含まれている牌」と三元牌の「中」(文字が赤く書かれている)だけを用いることで成立する「紅孔雀(ベニクジャク)」という役があります。

使用できる牌は「1索」「5索」「7索」「9索」「中」の5種類で、緑一色の6種類よりも少ないですが、ダブル役満とはせず役満にするのが一般的です。

いってみれば緑一色と対の関係にある役満なので、ローカル役満を役に含められるルールで対局する場合は、紅孔雀を採用してみてもおもしろいかもしれません。

上の牌姿の待ちは「1索」「7索」で、どちらでアガっても紅孔雀が成立します。

また、紅孔雀は手牌で使える牌の種類の関係で、アガったときの形は必ず対々和形です。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀で緑一色(リューイーソー)が発生する確率

麻雀で緑一色が発生する確率は、約0.001%といわれています。

10万回対局してようやく1回アガれるかどうかと考えると、その難易度がおわかりいただけるでしょう。

役満にはいくつかの役があり、いずれも発生率は低めですが、緑一色はそのなかでもとくに出にくい役満です。

たとえば、比較的でやすい役満である大三元や国士無双の出現率は、いずれも約0.04%です。

確率だけを単純に比較すると、緑一色は大三元や国士無双より40倍出にくい役満といえます。

その分、アガれたときの喜びは一入なので、狙える配牌をもらったらぜひ狙ってみましょう。

麻雀の緑一色(リューイーソー)と複合する可能性がある役満

役満は特別な役なので、一般役とは複合しませんが、役満同士であれば複合して点数計算を行います。

緑一色と複合する可能性がある役満を、以下で紹介しましょう。

四暗刻

四暗刻は、手牌の中で暗刻を4つ作ることで成立する役満です。

上の牌姿の待ちは「6索」と「発」ですが、どちらの牌をツモっても緑一色と四暗刻が複合します。

ただし、この牌姿でロンアガりをした場合、自力で暗刻にした牌は「2索」「4索」「8索」の3種類なので、四暗刻は成立せず緑一色のみのアガりです。

なお、以下のような牌姿なら、ロンアガりでも緑一色と四暗刻が両立します。

上の牌姿では、「2索」「3索」「4索」「発」がすでに暗刻になっており、アガり牌である「8索」はツモってもロンでも四暗刻が成立するので、緑一色と複合します。

上の牌姿のように、テンパイ形ですでに暗刻が4つ完成していて待ちが単騎である四暗刻は、とくに「四暗刻単騎」と呼ばれるのが一般的です。

四暗刻単騎は、ルールによってはダブル役満扱いになる場合があります。

四槓子

四槓子は、暗槓・明槓・加槓を問わず、槓子を4つ作ることで成立する役満です。

上の牌姿では「3索」「4索」「8索」「発」の4種類の牌が槓子になっているので、単騎待ちの牌(今回の例だと「2索」)でアガることで、緑一色と四槓子が成立します。

天和・地和

天和は、親が配牌で配られた13枚+最初にツモってくる1枚でアガることができたときに成立する役満です。

つまり、緑一色と天和が複合するためには、親が最初の14枚で緑一色の条件を満たさなければなりません。

上の牌姿の待ちは「6索」と「8索」なので、親が第一ツモで「6索」か「8索」をツモってきたときのみ、緑一色と天和が複合します。

地和は、子が配牌で配られた13枚+最初にツモってくる1枚でアガることができたときに成立する役満です。

親でいうところの天和とほぼ同じ条件ですが、子の場合、自分の第一ツモが回ってくる前に、他家によるポンやチーなどの鳴きが入る場合があります。

自分が最初の牌をツモる前に他家がポンやチーなどの鳴きを入れたときは、地和は成立しません。

先ほどと同じ牌姿をもう一度出しますが、子が第一ツモで「6索」か「8索」をツモってきたときのみ、緑一色と地和が複合します。

先ほど、緑一色は役満のなかでも出現率が低いとお伝えしましたが、天和や地和もかなり出現率の低い役満です。

そのため、両者が複合するのは天文学的に低い確率といえます。

とはいえ、複合する可能性は0%ではないので、麻雀を何度も何度も打っていれば、こういったアガりに遭遇することもあるかもしれません。

麻雀の緑一色(リューイーソー)を狙うときの注意点

緑一色は麻雀の役の中でもっとも打点の高い役満の一種であり、対局でアガることができれば一発逆転を狙えます。

ただし、条件が厳しく設定されている役だけに、簡単にアガれるわけではありません。

麻雀で緑一色を狙うときの注意点を、以下で説明します。

多面待ちのときは緑一色にならない場合もある

多面待ちで緑一色をテンパイした場合、アガり牌次第では緑一色にならない可能性があります。

上の牌姿は一見すると、「4索」と「6索」のシャンポン待ちに見えるかもしれません。

しかし、「2索-2索-2索-3索-3索-3索-4索-4索」のパーツから2索~4索をそれぞれ2枚ずつ抜くと、「2索-3索」の形が残ります。

そのため、上の牌姿では「4索」と「6索」に加えて「1索」も待ちになっています。

1索でアガると緑一色は成立せず、アガり役は「混一色、発、一盃口」です。

多面待ちのときに緑一色にならなくなる例を、もう1つ見てみましょう。

上の牌姿は一見すると、「8索」待ちで緑一色と四暗刻単騎が複合する形に見えます。

その認識自体は正しいのですが、「6索-6索-6索-8索」の部分は、「6索-6索-6索」と「8索」と分けるだけでなく、「6索-6索」と「6索-8索」と分けることも可能です。

前者の形は「8索」待ちで緑一色と四暗刻単騎が複合する形なのですが、後者の形は「カン7索」待ちで、こちらでアガると緑一色も四暗刻も成立しません。

多面待ちになって緑一色にならないアガり牌がある場合、その牌でアガるかどうかは事前に決めておくのが賢明です。

鳴きや捨て牌で狙いがバレやすい

緑一色に必要な牌は、「2索」「3索」「4索」「6索」「8索」「発」の6種類なので、緑一色を狙うと決めた場合、それ以外の牌は必要ありません。

本来、萬子や筒子のタンヤオ牌は序盤にはなかなか切られにくい牌ですが、それらの牌も序盤からどんどん切っていくことになります。

そのため、捨て牌で他家から若干警戒される可能性が高いです。

また、緑一色は鳴きでも成立する役満なので、ポンやチーを積極的に入れながら狙うケースが多いです。

「発」は役牌なので、鳴いてもそこまで警戒されることはないでしょう。

しかし、捨て牌が派手になっている状態で「2索-3索-4索」の面子をチーしたり、「6索」や「8索」をポンしたりすると、話は変わってきます。

「序盤の捨て牌からタンヤオとは考えにくい」「対々和でもない」などの情報を踏まえて考えると、緑一色を狙っていることがバレるのは時間の問題です。

そうなると、他家は緑一色に必要な牌をなかなか切らなくなるので、チーやポンで手を進めるのは望み薄になります。

少なくとも2回目の鳴きでテンパイにもっていけなければ、緑一色をアガり切るのは難しいイメージをもっておくとよいでしょう。

捨て牌で迷彩をかけることを意識する

緑一色をアガり切るためには、鳴きをうまく駆使することが大事です。

自分が欲しい牌を他家に切ってもらうためには、捨て牌に多少迷彩をかけるとうまくいく場合があります。

たとえば、緑一色では「2索」や「8索」が必要なケースが多いですが、これらの牌はどちらも「5索」のスジの牌です。

そのため、緑一色を狙っている状態で手牌に「5索」があった場合、早めに切ってしまうのがおすすめです。

河に切られている「5索」を見た他家は、そのスジである「2索」や「8索」はある程度安全であると判断するので、「2索」や「8索」を鳴きやすくなります。

場合によっては、「3索-4索-5索」のメンツから「5索」を切って、上家が切った「2索」をチーする、という荒業が必要になるかもしれません。

ただし、緑一色は出現率のとても低い役なので、成就することは極めて稀です。

そのため、緑一色を狙う場合、保険として索子の混一色に進める可能性を残しておくことも多いです。

迷彩をかけるために序盤に索子の牌を捨ててしまうと、混一色に舵を切ったときに後悔する可能性があるかもしれません。

緑一色のために捨て牌に迷彩をかける場合は、そういった点も考慮する必要があることは、念頭に置いておきましょう。

緑一色(リューイーソー)は成立条件が厳しめの役満

緑一色は、「2索」「3索」「4索」「6索」「8索」「発」の「緑色のみの牌」で手牌を構成することで成立する役満です。

手牌で使える牌の種類がとても少なく、他家に狙いがバレやすいので、役満のなかでもアガるのが難しい役のひとつといえます。

実際に狙う場合は、混一色とのバランスの取り方も大事になりますが、捨て牌に多少迷彩をかけることを意識するとうまくいきやすいです。

役満のなかでも珍しい役である分、アガり切ることができたときの達成感は相当なので、狙える配牌をもらえたら積極的に狙ってみましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/