麻雀では、アガりの1歩手前の状態のことを「テンパイ」といいますが、テンパイ時の形によって「~待ち」という表現がいくつかあります。

その中のひとつに「カンチャン待ち」といわれる待ちがあります。

麻雀のことを知って間もない方だと、「カンチャン待ち」といわれても、意味も形もわからないかもしれません。

本記事では、カンチャン待ちとはどのような待ちかを解説します。

併せて、カンチャン待ち以外の待ちやカンチャン待ちのメリット・デメリットも解説するので、麻雀が強くなりたい初心者の方は、ぜひ参考にしてください。

麻雀のカンチャン待ちとは?

麻雀のカンチャン待ちとは、手牌の順子の部分が不完全で、3つ並んだ数字の真ん中の数字がアガり牌になる待ちのことを指します。

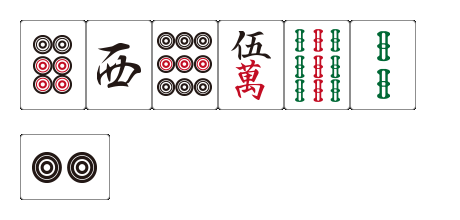

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿で塔子が完成されていないのは索子の「6索-8索」の部分であり、それ以外の部分は塔子や頭がすべてそろっています。

「6索-8索」の塔子が完成すればアガることができますが、この塔子を完成させられる牌は「7索」のみです。

麻雀では、同じ種類の数牌で「4-5-6」や「7-8-9」のように連続した3つの数字の並びを順子といいますが、順子の真ん中だけが抜けている塔子のことを「カンチャン(嵌張)」と呼びます。

そのため、その形の塔子が待ちになった場合の待ちを、「カンチャン待ち(嵌張待ち)」というわけです。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀のカンチャン待ち以外の待ち

カンチャン待ちは麻雀の待ちの一種ですが、麻雀にはカンチャン待ち以外の待ちもいくつかあります。

麻雀のカンチャン待ち以外の待ちを紹介しましょう。

両面待ち(リャンメン待ち)

両面待ちは、カンチャン待ち同様に手牌の順子の部分が不完全で、2つ並んだ数字の両端の数字が待ちになっている状態のことを指します。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿で塔子が完成されていないのは筒子の「7筒-8筒」の部分であり、それ以外の部分は塔子や頭がすべてそろっています。

「7筒-8筒」の塔子が完成すればアガることができますが、この塔子を完成させられる牌は、「6筒」もしくは「9筒」です。

「6筒」なら「6筒-7筒-8筒」の形になりますし、「9筒」なら「7筒-8筒-9筒」の形になります。

そのため、上の牌姿の待ちは「6-9筒の両面待ち」です。

ペンチャン待ち

ペンチャン待ちも、カンチャン待ちや両面待ち同様に手牌の順子の部分が不完全で、2つ並んだ数字の端の数字が待ちになっている状態のことを指します。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿で塔子が完成されていないのは筒子の「8索-9索」の部分であり、それ以外の部分は塔子や頭がすべてそろっています。

「8索-9索」の塔子が完成すればアガることができますが、この塔子を完成させられる牌は「7索」だけです。

仮に「10索」という牌があれば「8索-9索-10索」の形が成立しますが、麻雀にそのような牌はありません。

そのため、ペンチャン待ちでの待ちの種類はカンチャン待ち同様に1種類だけです。

単騎待ち

単騎待ちは、雀頭の部分が成立しておらず、待ちになっている状態のことを指します。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿では塔子がすべて完成されており、雀頭の部分のみ成立していません。

そのため、雀頭が成立する牌(今回の場合は「西」)が待ち牌になります。

カンチャン待ちやペンチャン待ち同様に待ちの種類が1種類しかありませんが、単騎待ちは待ちの種類を臨機応変に変更することが可能です。

打点が欲しい場合はドラ単騎、確実にアガりを拾いたい場合は他家が切りそうな牌の単騎など、状況に応じて待ちを選択することができます。

シャンポン(シャボ)待ち

シャンポン(シャボ)待ちは、手牌の刻子の部分が不完全な待ちのことを指します。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿は、現状2枚しかない「9筒」と「中」のうち、どちらかが刻子、どちらかが雀頭になることによって、アガることが可能です。

そのため、「9筒」と「中」が待ちになり、アガり牌のほうが刻子、もう片方が雀頭です。

なお、シャンポン待ちには表現がいくつかあり、かっこ書きで示したように「シャボ待ち」という場合もあれば、「バッタ(待ち)」と表現することもあります。

ノベタン

ノベタンは順子に単騎待ちがくっついた形で、単騎待ちでありながら待ちが2種類あります。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿では塔子がすべて完成されており、雀頭の部分のみ成立していません。

ただし、一般的な単騎待ちとは異なり、雀頭候補の牌が2種類存在します。

筒子の「2筒-3筒-4筒-5筒」の部分を「2筒」と「3筒-4筒-5筒」に分ければ、単騎待ちの牌は「2筒」です。

一方、2筒-3筒-4筒」と「5筒」に分ければ、単騎待ちの牌は「5筒」となります。

そのため、上の牌姿の待ちは「2-5筒」です。

このように、単騎待ちが順子とくっつくことで、単騎待ちながら2種類の牌が待ちになるような形のことを、ノベタンといいます。

多面待ち

多面待ちは、名前のとおり待ちが複数(多く)ある待ちで、待ちの形もいくつか存在します。

まずは代表的な多面待ちとして、以下の牌姿を見てください。

上の牌姿では索子の部分の順子が成立しておらず、それ以外の部分は塔子や頭がすべてそろっています。

索子の部分は「4索-5索」と「6索-7索-8索」もしくは、「4索-5索-6索」と「7索-8索」に分けることが可能です。

前者のように分けると待ちは「3-6索」の両面待ちで、後者のように分けると待ちは「6-9索」の両面待ちです。

そのため、上の牌姿の待ちは2つの待ちをまとめて「3-6-9索」待ちで、待ちが3種類あるので「3面待ち」とも呼ばれます。

続いて、以下の牌姿を見てください。

上の牌姿では、萬子の部分の順子が成立していません。

萬子の部分は「2萬-2萬」と「2萬-4萬-5萬-6萬-7萬」もしくは、「2萬-2萬-2萬」と「4萬-5萬-6萬-7萬」に分けることが可能です。

前者のように分けると待ちは「3萬」のカンチャン待ちで、後者のようにわけると待ちは「4-7萬」のノベタンです。

そのため、上の牌姿の待ちは2つの待ちをまとめて「3萬,4-7萬」待ちで、「変則3面待ち」と呼ばれることもあります。

多面待ちには今回紹介した以外の形もあるので、実戦で遭遇しながら覚えていくのがおすすめです。

麻雀のカンチャン待ちのメリット

麻雀の待ちはそれぞれ形が異なりますが、形が異なることによるメリット・デメリットがいずれの待ちにも存在します。

麻雀のカンチャン待ちのメリットを、以下で紹介しましょう。

両面待ちより符が高い

麻雀でアガったときの点数は、「翻数」と「符」によって決まります。

翻数は対々和や三色同順といった手役の種類とドラの枚数によって決まり、符は手牌の形やアガり方によって決まります。

例として、子で以下の牌姿をリーチせずにツモアガった場合の点数を考えてみましょう。

上の牌姿の翻数は「ツモ、タンヤオ、ドラ1」の3翻で、符数は「2萬の暗刻、3筒の暗刻=4符」と「ツモ符=2符」であることを踏まえると、「20符+4符+4符+2符=30符」です。

そのため、「30符3翻」で点数は1,000、2,000です。

待ちの形によっても符が足されることがありますが、両面待ちの場合は加算される符はありません。

同様に、子で以下の牌姿をリーチせずにツモアガった場合の点数を考えてみましょう。

上の牌姿の翻数は、先ほどと同じく「ツモ、タンヤオ、ドラ1」の3翻です。

しかし、待ちがカンチャン待ちの場合は符が「2符」足されるので、符数は「20符+4符+4符+2符+2符=32符=40符」となります(符は切り上げ計算)。

そのため、「40符3翻」となり点数は1,300、2,600です。

両面待ちよりも符が高いことにより、アガった場合の点数が高くなる可能性があるのが、カンチャン待ちのメリットのひとつといえます。

読みを外して筋引っ掛けを狙える可能性がある

麻雀の待ちの基本は両面待ちであり、他家の立直や仕掛けに対して待ちを考える場合も、両面待ちをベースとするのが一般的です。

カンチャン待ちでテンパイした場合、その考えを逆手にとっていわゆる「筋引っ掛け」を狙える可能性があります。

たとえば、以下のような手牌および捨て牌で立直をしたとしましょう。

このとき他家は、捨て牌から安全そうな牌を探しながら対処することになりますが、捨て牌に「5萬」があるため、両面待ちの「5-8萬」は否定されることになります。

他家から「8萬」が切られやすくなっているため、カンチャン待ちながら普段よりもアガりやすい待ちになっているといえます。

一手で両面待ちに変わる

カンチャン待ちやペンチャン待ちは待ちの種類が1種類しかないのに対して、両面待ちの待ちの種類は2種類です。

そのため、アガりやすさを考えればなるべく両面待ち(以上)でテンパイするのが望ましいですが、カンチャン待ちは一手で両面待ちに変わります。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

上の牌姿の待ちは「カン4筒」ですが、「2筒」もしくは「6筒」をもってくることで、それぞれ以下のような牌姿に変わります。

上の牌姿では待ちが「カン4筒」から「1-4筒」、下の牌姿では「カン4筒」から「4-7筒」と、それぞれ両面待ちに変化していることがわかります。

このように、1手の変化で優秀な両面待ちに変化できるため、カンチャン待ちでテンパった場合、すぐに立直をせずにダマテンで様子を見るのもひとつの戦法です。

麻雀のカンチャン待ちのデメリット

カンチャン待ちには上述したようなメリットがある一方で、デメリットも存在します。

麻雀のカンチャン待ちのデメリットを、以下で紹介しましょう。

待ちの種類が少ない

カンチャン待ちでは、3つ並んだ数字の真ん中が待ちになるため、待ち牌が1種類しかありません。

一方、両面待ちでは待ちが2種類ありますし、多面待ちでは待ちが3種類以上あります。

麻雀では待ちの種類が多いほうがアガりやすいので、待ちの種類が少ないことはカンチャン待ちの大きなデメリットです。

そのため、カンチャン待ちは両面待ちや多面待ちと比べると「弱い」といわれることが多いです。

両面待ちに変わるとフリテンになる可能性がある

1手の変化で両面待ちに変わる可能性があるのは、カンチャン待ちのメリットですが、両面待ちに変わることによってフリテンになってしまう場合があります。

もともと「カン2筒」でテンパっていたところ、両面待ちに変わって「2-5筒待ち」になることは嬉しいですが、すでに「5筒」を切っているとフリテンです。

両面待ちに変えるとフリテンになる場合、カンチャン待ちを続行する、フリテン覚悟で両面待ちに変えるのどちらが良いかは、ケースバイケースです。

点数状況や待ち牌の残り枚数などを踏まえて、その都度判断しなければなりません。

リーチの判断が難しい

カンチャン待ちでテンパイすると、「1手で両面待ちに変わるから立直をせずに様子を見たほうがいいのでは」という考えになる場合があります。

その考え方のほうが望ましいケースももちろんあるのですが、立直をしていないときにひょっこりツモってしまうと、「立直してれば…!」という気持ちになってしまうかもしれません。

どのようなときなら両面待ちへの変化を待つか、どのようなときならカンチャン待ちのまま立直にいくか、自分なりの基準をもっておかなければ、麻雀がブレてしまう可能性があります。

自分なりに仮説を立てて対局に臨んだり、強い人の考え方を参考にしたりするのがおすすめです。

麻雀のカンチャン待ちは一回の変化で両面待ちに変わる可能性あり

麻雀のカンチャン待ちとは、3つ並んだ数字の真ん中がアガり牌になる待ちのことです。

麻雀では待ちの種類が多いほうが強い待ちとされるため、待ちが1種類しかないカンチャン待ちはあまり強い待ちではありません。

ただし、1手替わりで両面待ちに変化する形なので、カンチャン待ちでテンパイした場合は両面待ちに変化するのを待つため立直をしないのも、ひとつの戦法です。

役がない場合の判断は難しいですが、自分なりの基準を定めてカンチャン待ちとうまく付き合っていきましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/