麻雀では自分の手を仕上げてアガり、点数を得ることが大事ですが、それと同じくらい他家への放銃を避けて失点しないことも大事です。

麻雀で、他家の攻撃に対応して放銃しないようにすることを、一般的に「オリる」といいます。

ただ、麻雀を始めたばかりの方だと、どのように降りればよいのか、どのタイミングで降りればよいのかがわからないかもしれません。

本記事では、麻雀の「オリ」について解説します。

併せて、オリるときの判断基準やうまくオリる方法についても解説するので、麻雀がうまくなりたい初心者の方はぜひ参考にしてください。

麻雀で「オリる」とは?

麻雀を始めたばかりの方だと、そもそも「オリる」という言葉の意味がわからないかもしれません。

麻雀での「オリ、オリる」について、詳しく解説します。

「オリる」の意味

麻雀で「オリる」とは、自分の手牌を整えるよりも、他家からのリーチや仕掛けに対して放銃しないような打牌をすることを指します。

他家がリーチしてきた際に、現物を切ったり筋で安全そうな牌を切ったりするのが一般的です。

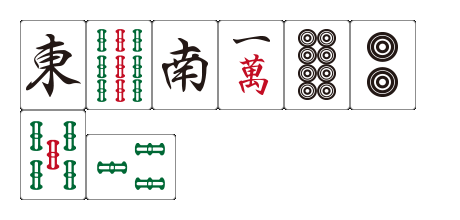

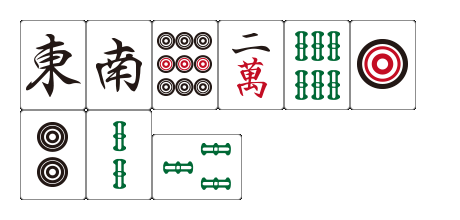

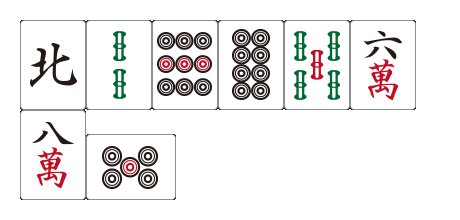

たとえば、先制でリーチをかけてきた他家の捨て牌、およびそのときの自分の手牌が以下のようだったとしましょう。

ここからオリる場合は、現物の「5索」や「3索」、自分が2枚もっていて当たりにくいと考えられる「西」などを切っていくのが一般的です。

オリるとつまらないが必要なときもある

オリるときは、攻撃よりも守備を重視しながら打つことになります。

「自分の手牌を仕上げて高打点の手をアガる」ことを、麻雀の楽しみととらえている方も多いと思いますが、オリるときはそれとは真逆のような打ち方をしなければなりません。

そのため、オリることを「つまらない」と感じることもあるでしょう。

しかし、麻雀で最終的に勝つためには、他家よりも自分が多くの点数をもっている必要があります。

そのためには、放銃して他家の点数を増やしてしまうことは、なるべく避けなければなりません。

オリも攻撃と同じくらい大事なものであることを実感できるようになれば、麻雀中級者への道を一歩踏み出せるでしょう。

オリとベタオリの違い

オリと同じような言葉に、「ベタオリ」があります。

オリは、「守備を重視しつつもアガれるチャンスを多少は伺う」ような打ち方です。

それに対してベタオリは、「アガることを完全に放棄して絶対に放銃しないようにする」打ち方です。

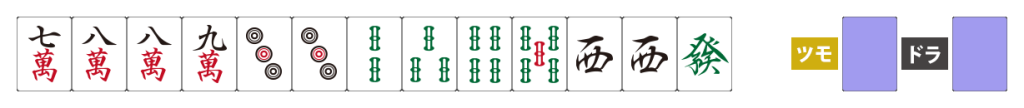

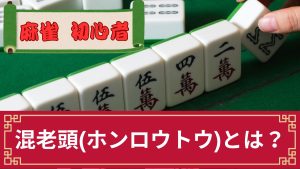

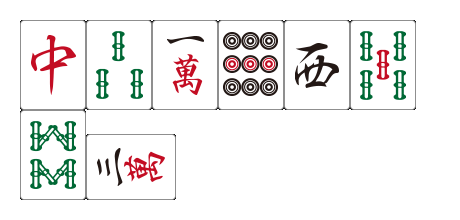

たとえば、先制でリーチをかけてきた他家の捨て牌、およびそのときの自分の手牌が以下のようだったとしましょう。

「オリる」ときの打牌候補としては、自分の手牌が極端に壊れない、かつ「4萬」の筋である「1萬」や、数牌に比べると放銃するリスクの低い「中」などになります。

しかし、これらの牌は「放銃しにくい」というだけであり、「絶対に放銃しない」わけではありません。

そのため、「ベタオリ」をする場合は、リーチ者の現物である「2萬」「6筒」「9索」「発」などが打牌候補になります。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀でオリるときの判断基準やタイミングはケースバイケース

オリは自分の点数を減らさないようにするため大事な技術ですが、相手が攻めてくるごとに毎回オリていては、いつまで経っても攻撃できません。

麻雀で「オリるか攻めるか」の判断はとても難しく、ケースバイケースとしかいいようがありません。

また、個人によって攻撃と守備のどちらを重視するかの意識も異なるため、同じシチュエーションで質問したとしても、「オリ」と「攻め」の回答はバラけるでしょう。

以下では、オリるかどうかの判断基準やタイミングの目安を、例を挙げながら解説します。

あくまでもひとつの例ではありますが、オリに対する考え方の参考にしてください。

自分がトップ目で親が先制リーチをかけてきた場合

自分がトップ目で親が先制リーチをかけてきた場合、安牌の枚数や巡目、得点差などにもよりますが、基本的には「オリ~ベタオリ」の判断でよいでしょう。

自分がトップ目である以上、不用意な放銃は避けるべきですし、それが親のリーチであればなおさらです。

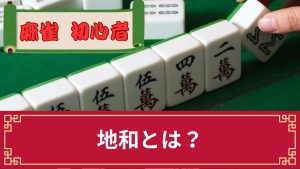

先制リーチをかけてきた親の捨て牌および、そのときの自分の手牌の例を以下に示します。

オリるときは、放銃しにくさと枚数の観点などから「1索」や「中」が候補になりますが、どちらも確実に通るわけではありません。

ベタオリする場合は、「2筒」「7萬」「9萬」を切りながら、安牌が増えることを祈りましょう。

なお、親の先制リーチを受けた場合でも、自分の手牌がそこそこ好形のイーシャンテンで安牌が十分になければ、対応が変わる場合があります。

先制リーチをかけてきた親の捨て牌および、そのときの自分の手牌の例を以下に示します。

この牌姿では、「白」の対子落としをしながらベタオリに回ることは可能ですが、白はリーチの現物なので他家がもっていれば切られる可能性が高いです。

「白」をポンすれば「白、三色同順」のイーシャンテンになりますし、「2索」以外の現物は現時点ではありません。

また、自分が必要としている「3筒」も、親のリーチの筋の牌なので、他家から多少切られる可能性が高くなっています。

そういったことを理由にして、「白」をポンして「1索」「7萬」を切りながらアガりに向かう考え方も、ないとはいえないでしょう。

人によって判断が大きく異なる部分なので、自分の麻雀スタイルに合った落としどころを見つける必要があります。

オーラスで自分がラス目で鳴き仕掛けをしている場合

オーラスということは、親以外がアガればそこで半荘は終わってしまい、自分にとって都合のよい点数移動が起きていなければ、ラスが決定します。

そのため、オーラスで自分がラス目の場合、基本的に「オリ」の選択肢はありません。

鳴き仕掛けをしていて手牌が少なく、他家からの攻めに対する安牌も少ない状態であればなおさらです。

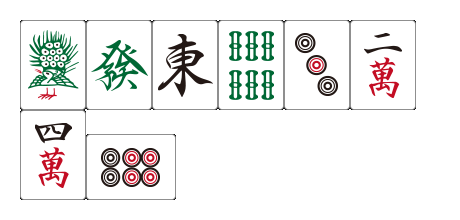

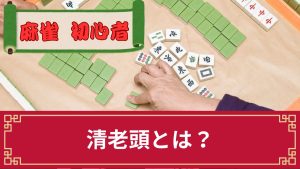

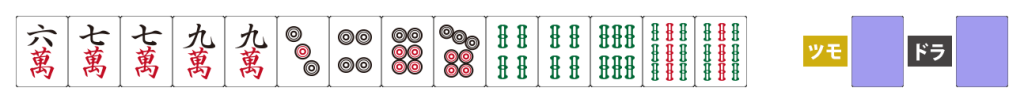

リーチをかけてきた親の捨て牌および、そのときの自分の手牌の例を以下に示します。

相手のリーチは、「ペン3筒」の受けを整理したり、「1-4索」の両面受けの形を落としていたりと、かなりの好形であることが捨て牌から推測されます。

しかし、自分がラス目である以上、相手の手がどんな待ちだとか打点はどれぐらいだろうといったことは、(基本的に)無視してかまいません。

自分の手を成就させて着順を浮上させることを優先すべきなので、手牌が進めば一切通っていない「6萬」「7萬」「4索」「5索」をどんどん切っていきましょう。

もう少し穏やかにいくのであれば、リーチの現物の「9筒」を対子落とししながら手牌を作り直す選択肢もあります。

こちらも結局のところ、麻雀スタイルや残り順目、逆転に必要な点数などによって判断が変わってくるので、ケースバイケースでの対応になります。

麻雀で放銃せずにオリるための方法・コツ5選

麻雀で放銃せずにオリるためには、相手に通る牌を切り続けなければなりませんが、最後までオリきれるかどうかは麻雀の腕が大きく反映されるところです。

麻雀で放銃せずにオリるための方法やコツを、以下で紹介しましょう。

現物を抱えておく

麻雀で絶対に放銃しないのは、リーチ者や仕掛けをしている人の現物の牌です。

そのため、他家に先制された場合に備えて、手牌に現物をもつようにしておくとオリる際の余裕が生まれます。

麻雀では3人を相手にしなければなりませんが、他家1人に対して1つずつ別の安牌をもっていると、手牌13枚のうち3枚を安牌枠として使わなければならなくなります。

1つで2人分の安牌を担ってくれるような牌を利用するなどして、現物を抱えつつも手牌効率を極端に落とさないような工夫が大事です。

直前に通った牌を切る

麻雀では、リーチをかけた人以外は「いつテンパイしたのか」はハッキリとわかりません。

そのため、1巡前に通っていた牌でも、その巡目でテンパイしていれば、もう1度切ったときに放銃になってしまう可能性は否定できません。

そういった放銃も避けて確実にオリたいときは、上家が切って通った牌を自分も切るようにしましょう。

直前に通った牌であれば、切っても放銃する心配はありません。

壁やワンチャンスなどを意識する

確実に通る牌が何もないときは、「通る確率が高い牌」を選んで切る必要がありますが、そういったときに役立つ考え方に、「壁」や「ワンチャンス」があります。

壁とは、同じ種類の数牌の所在が4枚ともわかっているときに使える考え方で、両面待ちを否定するのに役立ちます。

たとえば、「7筒」の所在が4枚ともすでにわかっていたとしましょう。

その場合、相手の手牌に「7筒」は存在しないので、「6筒-7筒」や「7筒-8筒」といった塔子があることはあり得ません。

そのため、「5-8筒」待ちや「6-9筒」待ちの可能性がなくなるので、それを利用して牌を切ることができます。

ワンチャンスとは、壁より見えている牌が1枚少ない状態のことで、同じ種類の数牌の所在が3枚わかっているときに使える考え方です。

先ほどと同様に「7筒」の所在が3枚わかっていたとすると、相手の手牌に「6筒-7筒」や「7筒-8筒」といった塔子がある可能性は低いです。

そのため、「5-8筒」待ちや「6-9筒」待ちの可能性が低くなるので、それを利用して牌を切ることができます。

ただし、ワンチャンスではその待ちになっている可能性が「低くなっている」だけなので、当たる可能性はあります。

また、壁で否定できるのは両面待ちだけであり、カンチャン待ちやペンチャン待ち、シャボ待ちなどには当たる可能性があることは、念頭に置いておかなければなりません。

とはいえ、放銃する可能性が低い牌を探すときには、壁やワンチャンスが便利な考え方であることは間違いないでしょう。

序盤の捨て牌を意識する

麻雀では手牌を組み立てるときに、「必要なさそうな牌」から捨てていくのが一般的です。

そのため、序盤に捨てられている牌の近辺(とくに外側)の牌が当たり牌になる可能性は、ほかの牌と比べると低くなります。

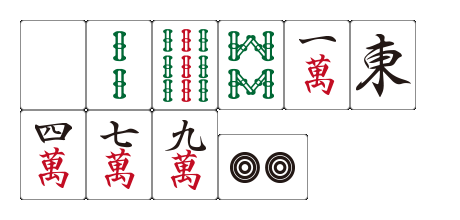

リーチをかけてきた他家の捨て牌および、そのときの自分の手牌の例を以下に示しましょう。

自分の手牌にはものの見事にリーチ者の現物がありませんが、リーチ者は2巡目に「2索」を切っています。

手牌に「1-4索」の受けである「2索-3索」の形があるなら、そんな早い巡目に「2索」を切ることはあまりありません。

そのため、「1索」はリーチに通っている牌ではないものの、通しやすい牌だと考えることができるので、「1索」の対子落としをしながら時間を稼ぎましょう。

その間に通る牌が増えてきたら、その都度通る牌を切ればOKです。

他家の捨て牌や仕掛けを参考にする

リーチ者や仕掛けを入れている相手に対して通りやすい牌を探すときに、他家の捨て牌や仕掛けが参考になる場合があります。

リーチをかけてきた他家の捨て牌および、そのときの自分の手牌の例を以下に示します。

自分の手牌にはリーチ者の現物がないだけでなく、一般的に通りやすいとされている字牌すらありません。

このようなときはかなり厳しい判断を迫られますが、他家が以下のような仕掛けを入れていたとしましょう。

どのような手を狙っているか確定できるわけではありませんが、「6-7-8の三色同順」を狙っている可能性が高いと判断することが可能です。

そのため、手牌には三色同順の成立に必要な「8索」が含まれている可能性が高いと考えられます。

リーチ者の現物には「8索」があるため、他家がリーチに対応して「8索」を切った場合、推測を含めて「8索」の所在が3枚わかることになります。

そのため、「ワンチャンス」の考え方が使えることになるので、「9索」は比較的通りやすい牌ということが可能です。

ただし、この考え方は他家の手牌に対するある程度正確な読みを前提としており、初心者の方には少々ハードルが高いです。

こういった考え方もあることを覚えておき、少しずつ実践で取り入れるようにするとよいでしょう。

麻雀でオリることは勝つために必要な技術!

麻雀で「オリる」とは、他家からのリーチや仕掛けに対して放銃しないような打牌をすることを指します。

自分がトップになるために点数を稼ぎたい麻雀というゲームにおいて、自分の手を崩して防御に回る「オリ」という行為を、あまり好きでない方も多いかもしれません。

しかし、無駄な失点を避けることは、点数を稼ぐことと同じくらいトップを取るために大事です。

攻撃の技術と同時にオリの技術も磨くことで、麻雀の勝率を向上させることを目指しましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/