麻雀は自分が常に有利な立場で戦えるとは限らず、他家からの攻撃に対して守備に回らなければならない局面もあります。

失点しないように立ち回るためには、他家に放銃しない牌を切り続けなければなりません。

そのために大事なのが、他家に対する「安全牌(安牌)」です。

本記事では、麻雀の「安全牌(安牌)」に関して解説します。

併せて、実践的な例題をもとにして安全牌の探し方や切る順番なども解説するので、麻雀が強くなりたい初心者の方はぜひ参考にしてください。

麻雀の安全牌(安牌)とは?

麻雀の安全牌(安牌)とは、「他家に対して放銃しない牌」のことを指します。

麻雀は得点を稼ぐことと同じくらい、「失点しないこと」が大事なゲームです。

そのため、他家のリーチや仕掛けに対してなるべく放銃しない立ち回りが求められます。

後ほど詳しく解説しますが、安全牌と呼ばれる牌は「現物だから絶対放銃しない牌」もあれば、「現物ではないけど理論上放銃しない(しにくい)牌」もあります。

前者は誰が見てもわかる安全牌なので、後者の牌をいかに的確に見つけられるかが、麻雀の成績を大きく左右するといえるでしょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀の安全牌(安牌)を見分けるために大事な要素

麻雀の安全牌を見分けるためには、さまざまな考え方や理論が求められます。

麻雀の安全牌を見分けるために大事な要素について、解説します。

現物

現物とは、「他家が捨て牌として河に切っている牌」のことです。

麻雀のルールでは、自分がすでに切った牌でロンアガりすることはできないので、他家の現物はその相手からは絶対にロンといわれることのない牌です。

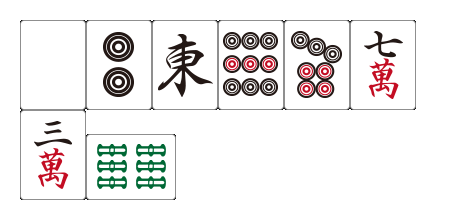

たとえば、以下のような捨て牌でリーチをしてきた相手がいるとしましょう。

この場合は、「白」「1筒」「南」「2萬」「5筒」「9索」「8索」「6萬」「3索」がこのリーチ者の「現物」に該当します。

上述した牌を切っても、リーチ者に放銃することは100%あり得ません。

また、現物にはその巡だけ効果がある「同巡現物」と呼ばれるものもあります。

麻雀では自分が牌を切ってから次のツモ番が回ってくる前に、ほかの対局者3人がそれぞれ牌を切ります。

このとき、自分の次のツモ番が回ってくる前に対局者AとBが「A→B」の順番でそれぞれ同じ牌を切ったとしましょう。

Aが切った牌に対してロンをしなかった場合、麻雀の「フリテン」のルールが適用されるので、Bが切った牌に対してもロンをすることはできません。

このことを利用すれば、厳密な意味での現物がない場合でも、安全な牌を切ることができる場合があります。

高そうな仕掛けをしている他家に対して、自分の上家がこれまで通っていない牌を切ったとしましょう。

その牌に対してロンの声がかからなかった場合、仕掛けを入れている他家の次のツモ番が回ってくるまでは同巡現物となるので、安全に切ることが可能です。

また、文脈によっては「現物と同じくらい安全そうに思われる牌」のことを会話の流れの中で「現物」ということもあります。

「すでに3枚切れている字牌」などが「こんなもんほぼ現物(と同じで当たることない)やろ~」といった感じで使われるので、小ネタとして覚えておくとよいでしょう。

スジ

スジは、両面待ちのもつ特性から待ちの候補を絞っていくときに便利な考え方です。

両面待ちの候補は「1-4-7(1-4、4-7)」「2-5-8(2-5、5-8)」「3-6-9(3-6、6-9)」の3つに大きく分類できます。

リーチ者の捨て牌に「6索」が捨ててあったとすると、リーチ者が「3-6索」や「6-9索」の両面待ちで待っている可能性を否定できます。

そのため、「3索」や「9索」を通しやすくなるでしょう。

ただし、スジはあくまでも「両面待ちで当たらない牌」を見つけるための考え方です。

両面待ち以外のテンパイに放銃する可能性があることは、念頭に置いておかなければなりません。

ワンチャンス

ワンチャンスとは、同じ種類の数牌の所在が3枚わかっているときに使える考え方で、「両面待ちに放銃する可能性が低い牌」を見つけるのに役立ちます。

仮に、「7筒」の所在が自分の目から4枚中3枚わかっていたとしましょう。

この場合、相手が残り1枚の「7筒」をもっていなければ、「6筒-7筒」や「7筒-8筒」の塔子はできません。

そのため、「5-8筒」や「6-9筒」の両面待ちになっている可能性は低いと考えられるので、「5筒」「6筒」「8筒」「9筒」を比較的安全な牌として考えることができます。

もちろん、相手が残り1枚の「7筒」をもっていれば放銃する可能性はあります。

絶対に放銃しないわけではないので、過信しすぎには注意が必要です。

ノーチャンス

ノーチャンスとは、同じ種類の数牌の所在が4枚わかっているときに使える考え方で、「両面待ちに放銃する可能性がない牌」を見つけるのに役立ちます。

ワンチャンスの例と同様に、「7筒」の所在が自分の目からすべてわかっていたとしましょう。

この場合、相手の手牌に「6筒-7筒」や「7筒-8筒」の塔子は存在しえないので、「5-8筒」や「6-9筒」の両面待ちになっている可能性はありません。

そのため、ワンチャンスが成立している場合以上に「5筒」「6筒」「8筒」「9筒」を通しやすくなります。

なお、ワンチャンスやノーチャンスはいずれも「両面待ちの待ちになっている可能性が低い(ない)牌」を見つけるときに重宝する考え方です。

シャンポン待ちや単騎待ちの可能性まで否定しているわけではないことは、十分考慮しましょう。

麻雀の安全牌(安牌)に関する注意点

対局中に安全牌をうまく見つけられるようになれば麻雀の成績は安定しやすくなりますが、安全牌に対する考え方や取り扱い方も、成績を左右する要素のひとつです。

麻雀の安全牌に関する注意点を、紹介します。

スジの安全度には差がある

「スジ」は安全牌を見つける際に役立つ考え方のひとつですが、萬子・筒子・索子それぞれに「1-4-7」「2-5-8」「3-6-9」のスジがあります。

これらのスジの中での安全度は同じわけではなく、牌の種類や切り順などによって差があることを認識しておかなければなりません。

まず、根本的な考え方として、数牌の中でもっとも端にあたる「1」および「9」は、「カンチャン待ち」や「ペンチャン待ち」での待ちになりません。

「2-4」の形があれば「3のカンチャン待ち」になりますが、同じことを「1」でやろうと思った場合、「0-2」というあり得ない牌姿になってしまうからです。

同様のことは、ペンチャン待ちにも当てはまります。

そのため、「4」が切れているときの「1」と「5」が切れているときの「2」では、前者のほうがより安全です。

また、リーチに至るまでに捨てる牌の順番でも、スジの安全度に差が生じる場合があります。

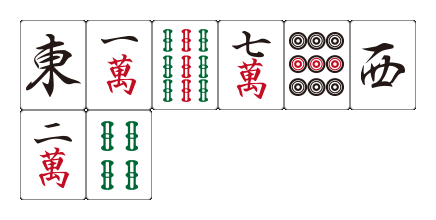

たとえば、以下のような捨て牌で立直をかけてきた他家がいたとしましょう。

このとき、「スジの真ん中の牌」としては「4索」と「5筒」が切られているので、「1索」「7索」「2筒」「8筒」あたりも「比較的安全な牌」として考えたくなります。

このうち、「1索」は先ほど説明したとおりかなり安全な部類の牌と考えて問題ありません。

残りの「7索」「2筒」「8筒」の中での安全度は、一般的に「7索」>「2筒」=「8筒」と考えられます。

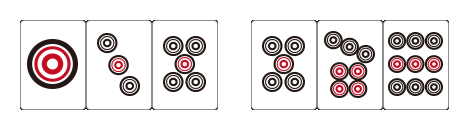

その理由は、「5筒」がリーチ宣言牌だからであり、以下のような形からリーチをするケースが多いからです。

上の形は一般的に、「リャンカン」と呼ばれる形です。

この形が最後まで埋まらずにリーチになることも多いので、宣言牌である「5筒」のスジの「2筒」や「8筒」は、安全どころかむしろ危険な牌といえるでしょう。

このように、牌の種類や切り順によって、スジの牌の安全度には大きな差があることを認識しておかなければなりません。

切る・残す順番に注意する

麻雀は1対1の対戦ゲームではなく、自分と他家3人で争うゲームです。

そのため、特定の相手だけではなく、全員に対して注意を払いながらゲームを進めなければなりません。

麻雀初心者と麻雀の経験をそれなりに積んでいる方で対処が大きく分かれるのが、安全牌の切る・残す順番です。

安全牌は大きく分けて「リーチ者の現物だから安全な牌」と、「面子の作り方の観点において安全な牌」に分けられます。

前者は「リーチ者が3萬を切っているから3萬が安全」という考え方で、後者は「すでに東が場に3枚見えているので4枚目の東が安全」という考え方です。

このうち、前者が安全なのはあくまでもリーチ者に対してだけであり、ほかの2人に対して安全である保証はありません。

一方、後者はリーチ者を含む対局者全員に対して安全です。

そのため、リーチ者に対応して「オリ」を検討する場合、先に切るべきは前者の安全牌です。

より多くの相手に対して安全な牌を先に切ってしまうと、ほかの対局者が攻めてきたときに切る牌に窮してしまうかもしれません。

このことを意識して切る牌の順番を考えれば、無駄な失点を防ぐことにつながるでしょう。

麻雀での安全牌(安牌)に関する練習問題

では最後に、実際の麻雀の対局でいかにして安全牌を探すかを実践的に考える問題を出します。

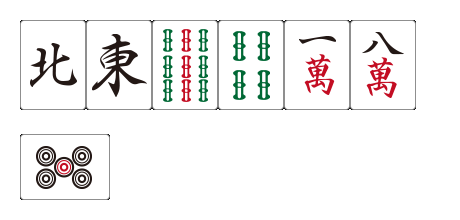

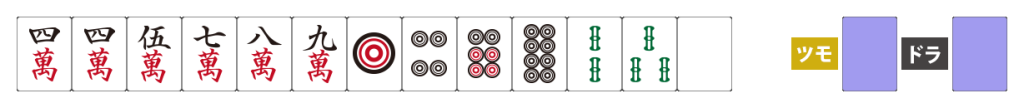

以下にそれぞれ、リーチ者の捨て牌、自分の捨て牌、自分の手牌を示しますので、自分の手牌からどのような牌を切れば放銃しないか(する可能性が低いか)を考えてみてください。

なお、本来であれば安全牌を探すために使える情報はほかにも、他家が鳴きで晒している面子や他2人の捨て牌などもあるのですが、簡単のため今回はそれらを省略しています。

この状況で手牌から切れる「リーチ者に対して絶対に通せる牌」は「7萬」と「白」だけです。

また、自分と相手の捨て牌および自分の手牌で「7萬」が合計3枚見えていることから、ワンチャンスの考え方を利用すれば「8萬」や「9萬」は多少通しやすいでしょう。

さらに、これは少し応用になりますが、リーチ者は2手目で「東」よりも前に「2筒」を切っています。

「2筒」周辺の牌があれば「東」よりも先に切られることは考えにくいので、「2筒-3筒」のような塔子がある可能性はかなり低いはずです。

そのため、現物ではありませんが、「1筒」も通しやすい牌といえます。

なお、リーチ宣言牌が「6索」なのでスジの「3索」を切りたくなりますが、こちらは先ほど説明した「リャンカン」の考え方により、安全牌とはいえません。

以上のことから、このリーチに対して安全(そうな)牌として切ることができるのは、「白」「7萬」「8萬」「9萬」「1筒」です。

実践でオリると決めた場合、これらの牌を切りながら新たに安全牌ができないか待ちましょう。

そして、オリると決めたのであれば、リーチ者以外に放銃することも避けなければなりません。

先ほど挙げた安全牌のうち、ほかの対局者に対しても比較的安全なのは、「白」「8萬」「9萬」です。

「7萬」に関しては4枚あるうち3枚の所在が自分からわかっている以上、「7萬」を必要としているほかの対局者の手牌には組み込まれておらず、待ちになる可能性があります。

「1筒」が安全であると判断した理由は「リーチ者が2巡目に2筒を切っているから」だけであり、ほかの対局者に対して安全である根拠は何もありません。

そのため、「7萬」や「1筒」を先に切っておき、ほかの対局者が前に出てきたときには「白」などの牌を切って対処するのがよいでしょう。

実際の対局では、もう少し情報量が多いので安全牌をより見つけやすくなるはずです。

安全牌をうまく見つけて上手にオリれるかどうかは、麻雀の成績を大きく左右するので、実戦を通しての訓練が欠かせません。

麻雀では安全牌(安牌)を見つける力が大事

麻雀における安全牌は、「他家に対して放銃しない牌」です。

麻雀で勝つためには、攻撃力と守備力の両方を備えていることが望ましく、麻雀が強い人は総じて守備も上手です。

安全牌の見つけ方にはさまざまな要素や考え方が関与するので、同じ盤面を与えられても安全牌を見つける精度は人によって異なります。

安全牌を見つけるための考え方を理論として把握することはできますが、それを対局で実践できるかどうかには、麻雀の実戦経験が大きく影響します。

対局の中で放銃をしながら、少しずつ安全牌を見つけるためのテクニックや自分なりの引き出しを増やしていきましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/