麻雀には、勝負に勝つためのさまざまな戦略や考え方がありますが、その中のひとつに「ベタオリ」があります。

ベタオリは人によって得手不得手が大きく分かれますが、麻雀の勝率を上げるためには欠かせません。

初心者のころはベタオリができていたのに、少し麻雀のことをわかり始めたら逆にベタオリができなくなってしまったという方も一定数います。

本記事では、麻雀のベタオリについて解説します。

併せて、麻雀でのベタオリのやり方やベタオリをする局面なども解説するので、麻雀が強くなりたい初心者の方はぜひ参考にしてください。

麻雀のベタオリとは?

麻雀の「ベタオリ」とは、自分の手を崩してでも他家に対して放銃しないように立ち回ることを指します。

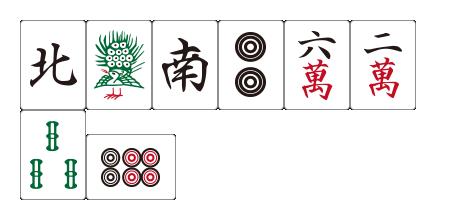

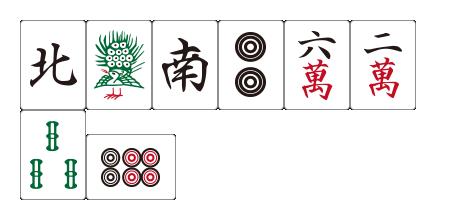

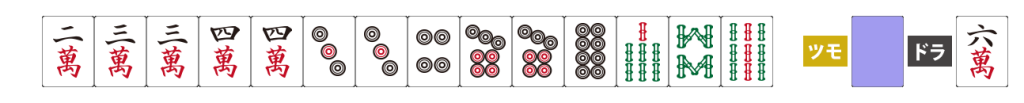

たとえば、リーチをかけてきた他家の捨て牌および、そのときの自分の手牌がそれぞれ以下のようだったとしましょう。

自分の手牌はまとまりも悪くなく、浮いている牌も「9筒」や「白」など比較的当たりにくそうな牌です。

しかし、「9筒」や「白」はあくまでも「当たりにくそうな牌」であり、「絶対に当たらない牌」ではありません。

ベタオリでは絶対に放銃しないように立ち回ることが要求されるため、「9筒」や「白」ではなく、現物の「6筒」や「南」を切ることになります。

放銃する可能性を極力避けながら打つことが、ベタオリで大事なことです。

普通のオリとの違い

ベタオリとよく似た言葉に「オリ」があります。

両者の意味は微妙に異なり、ベタオリが「自分の手を壊してでも放銃しないように打つこと」であるのに対して、オリは「多少はアガる可能性を残しながらなるべく放銃しないように打つこと」です。

先ほど例で挙げたリーチ者の捨て牌と自分の手牌を、もう一度以下に示します。

ベタオリでは「6筒」や「南」を切りますが、それらを切ってしまうとテンパイを目指すのはかなり難しいです。

オリでは、手牌をそこまで崩すことなく比較的安全に切れる「9筒」や「白」を切りながら、テンパイの可能性を模索します。

「ベタオリ≒オリ」となるような局面もありますが、両者のニュアンス的な違いを把握しておきましょう。

ベタオリはつまらない?

ベタオリをすると、その局で自分がアガれる可能性は限りなくゼロに近付きます。

麻雀は自分の手を仕上げて加点することで勝ちに近付くゲームであり、それが楽しくて麻雀を打っている人も一定数いるはずです。

そのため、そういった楽しみからかけ離れた行為である「ベタオリ」を、つまらないものだと感じる人もいるかもしれません。

ただ、麻雀ではすべての局で自分がアガれるわけではなく、他家に先制されたときは放銃を避けて不用意に失点しないようにすることも、最終的な勝利を目指すうえでは大事です。

ベタオリをしている間はつまらないかもしれませんが、半荘という大きな流れの中で取り入れなければならない戦略であると自分にいい聞かせて、必要な場面ではしっかりとベタオリをしましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀でベタオリをする基準

麻雀でベタオリをする基準は、点数や巡目、残り局数などによって変わります。

さらに、点数・巡目・残り局数の条件を同じにしても、各個人の麻雀スタイルによって判断が変わる場合もあります。

たとえば、「東4局、自分が45,000点のトップ目、32,000点で2着の親が9巡目にリーチをかけてきた場合」を考えてみましょう。

基本的に親が先制リーチをかけてきた場合は、ベタオリに回る方が多いのではないでしょうか。

今回の例では半荘がまだあと半分残っていますし、自分以外の人が親に満貫を放銃したとしても、依然として自分はトップ目のままです。

このようなケースでは、無理に親とケンカをする必要がないため、ベタオリに回るのが賢明な判断といえそうです。

では、「南2局、自分は親が残っている子で28,000点の2着目、25,000点の3着目が3巡目にリーチをかけてきた場合」で、自分の手牌が以下のような場合はどうでしょう。

リーチ者に対する安牌の枚数にもよりますが、これはかなり判断が分かれそうです。

ベタオリする人の意見としては、「親が残っているなら無理する必要はない」「ただの平和では前に出られない」「自分にドラがないから相手の手が相対的に可能性が高い」などが考えられます。

一方、オリずに前に出る人の意見としては、「親が残っているからこそまだ攻められる」「高め一盃口なら満貫も見える」「リーチの巡目が早すぎて最後までオリ切れるかわからない」などが挙げられるでしょう。

両者の意見は対立しているものでありながら、それぞれを見ると納得できるような意見です。

つまり、自分自身の麻雀スタイルによって、取り得る判断が変わってくるようなケースといえます。

どちらか一方が正解でもう片方が間違いなわけではないので、実戦を何度も経験しながら自分なりの基準を見つけることを心がけましょう。

麻雀でのベタオリのやり方

ベタオリをしようと思ってもやり方がイマイチわかっていなければ、無駄に放銃してしまうかもしれません。

麻雀でのベタオリのやり方について、以下で解説します。

リーチ者や仕掛け者の現物を切る

麻雀で絶対に放銃しないのは、リーチ者や仕掛け者の現物の牌です。

そのため、リーチや仕掛けに対してベタオリしたいときには、現物の牌を最優先で切りましょう。

現物の牌を切って耐えている間に、現物が増える場合があるので、その場合は新しく増えた現物も切る牌の候補になります。

なお、現物の牌が複数ある場合は、リーチ者や仕掛け者以外の人にも安全に切れそうな牌を後回しにして、リーチ者や仕掛け者以外に対する安全度が不明瞭なものを先に切るのがセオリーです。

そうすることで、ほかの人がリーチをかけたり仕掛けを入れてきたりしても、比較的安全にオリやすくなります。

合わせ打ちをする

麻雀では、リーチをかけた人以外は「いつテンパイしたのか」はハッキリとわかりません。

そのため、1巡前に通っていた牌でも、その巡目でテンパイしていれば、もう1度切ったときに放銃になってしまう可能性は否定できません。

そういった放銃も避けて確実にベタオリしたいときは、合わせ打ちが有効です。

合わせ打ちとは、対面や上家が直前に切って通った牌を自分も切ることで、仕掛けやダマテンに対する放銃を避ける方法です。

とくにオーラスで点数条件がある場合、当たり牌が切られても見逃して、アガりたい相手が切った牌をロンアガりする「山越し」が行われる場合もあります。

山越しでの放銃を避けたい場合には、合わせ打ちを意識しましょう。

ワンチャンスやノーチャンス、スジなどを活用する

確実に通る牌が何もないときは、「通る確率が高い牌」を選んで切る必要がありますが、そういったときに役立つ考え方に、「ワンチャンス」や「ノーチャンス」、「スジ」などがあります。

ワンチャンスとは、同じ種類の数牌の所在が3枚わかっているときに使える考え方で、両面待ちに放銃する可能性が低い牌を見つけるのに役立ちます。

たとえば、「2萬」の所在が自分の目から4枚中3枚わかっていたとしましょう。

この場合、相手が残り1枚の「2萬」をもっていなければ、「2萬-3萬」の塔子はできません。

そのため、「1-4萬」の両面待ちになっている可能性は低いと考えられるので、「1萬」や「4萬」を通しやすくなります。

ノーチャンスとは、同じ種類の数牌の所在が4枚ともわかっているときに使える考え方で、両面待ちを否定するのに役立ちます。

先ほどの例と同様に、「2萬」の所在が自分の目からすべてわかっていたとしましょう。

この場合、相手の手牌に「2萬-3萬」の塔子は存在しえないので、「1-4萬」の両面待ちになっている可能性はありません。

そのため、ワンチャンスが成立している場合以上に「1萬」や「4萬」を通しやすくなります。

スジは、両面待ちの特徴から待ちの候補を絞っていくときに便利な考え方です。

両面待ちの候補は「1-4-7(1-4、4-7)」「2-5-8(2-5、5-8)」「3-6-9(3-6、6-9)」の3つに大きく分類できます。

リーチ者の捨て牌に「5筒」が捨ててあったとすると、リーチ者が「2-5筒」や「5-8筒」の両面待ちで待っている可能性を否定できます。

そのため、「2筒」や「8筒」を通しやすくなるでしょう。

こういった考え方を駆使しながら、放銃する可能性が低い牌を選んでベタオリをすることが求められます。

麻雀でベタオリをするべき局面

ベタオリをするとその局に加点できる可能性が限りなくゼロに近付くため、できることならベタオリをしたくないと考える人も多いかもしれません。

ただし、最終的に勝利することを考えたときに、ベタオリをするのが賢明な局面は必ず訪れます。

麻雀でベタオリをするべき主な局面を、以下で紹介しましょう。

他家に先制リーチを打たれたとき

麻雀では基本的に先手を取るほうが強いので、どの対局者も先制リーチを打つことを目指して手牌を進めるケースが多いです。

他家に先制リーチを打たれた場合、対局者はなるべく放銃しないように立ち回る必要があります。

リーチに対する安牌がなければ、自分の都合を優先して通っていない牌を切る選択肢もありますが、それで高打点の手に放銃してしまうと目も当てられません。

リーチに対してベタオリしなくても済むように、手の中に安牌を抱えておくという対策もありますが、毎度都合よく安牌を抱えておけるとも限りません。

他家に先制リーチを打たれた場合は、おとなしくベタオリをするのが無駄な失点を避けるためには賢明といえます。

ドラポンなどの高そうな仕掛けがいるとき

麻雀では「放銃しないこと」が大事ですが、さらにいうなら「高打点の手に放銃しないこと」が大事です。

仮に2回放銃したとしても、どちらも2,000点の手であれば失点は4,000点で済みますが、親の満貫に1回放銃してしまうと12,000点もの失点になります。

そのため、高いとわかっている手に放銃することだけは絶対に避けなければなりません。

とはいえ、リーチは実際に手が開けられなければどれくらいの打点かはわからないので、より警戒すべきは高そうな仕掛けです。

もっともわかりやすいのは、「ドラポン」でしょう。

ドラをポンしている時点で満貫は確定していますし、ほかの役が複合すれば跳満や倍満になる可能性もあります。

ドラポンのような高い仕掛けがいる場合は、ベタオリに徹するのが賢明です。

配牌でアガるのが難しそうなとき

配牌を見たときに、「高打点を狙えそうだ」と感じることもあれば、「かなり厳しそうだ」と感じることもあると思います。

前者の場合は基本的に前のめりになって理想的なテンパイを組むことを目指すとよいですが、後者の場合は一歩引いた打ち回しを心がけるべきです。

自分が配牌が悪いときは、相対的に他家の配牌がよいケースが多いので、開始数巡で先制リーチが飛んでくることも珍しくありません。

そのようなケースに備えて、配牌を見た瞬間にオリる方向で手牌を進めることを決めておけば、他家に対する安牌を多めに抱えておけます。

配牌を見た瞬間からはさすがに早いにしても、数巡ツモを繰り返してもほとんど有効牌を引いてこなければ、自分が先手を取るのは望み薄です。

そのようなケースでは、巡目が進むにつれて守備への意識を少しずつ高めていき、徐々にベタオリシフトへと移行していくのがおすすめです。

巡目の進行とともに攻撃と守備のバランスを調整できるようになれば、麻雀中級者へと一歩踏み出せるでしょう。

麻雀のベタオリは最終的に勝つために大事な技術

麻雀のベタオリは、「自分の手を崩してでも他家に対して放銃しないように打ち回すこと」を指します。

攻撃して加点することで半荘での勝利を目指す麻雀というゲームにおいて、加点の機会を放棄することになるベタオリを「つまらない」と感じる人は少なくないかもしれません。

しかし、すべての局で自分が加点することが現実的に不可能である以上、ベタオリをして失点の機会を少しでも避けることは、最終的に勝つために必要不可欠です。

一般的に「麻雀が強い」といわれる人ほど、攻撃と守備のメリハリはしっかりしています。

「攻撃するのが麻雀の醍醐味」と思っている人も、最終的に勝つためには必要な戦略として、ベタオリの技術を身に付けましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/