「麻雀の対局で勝つために大事なことは?」という質問に対しては、多くの方が異なる返答をするでしょう。

「先制でリーチを打つこと」と答える方もいれば、「なるべく放銃しないように慎重に打つこと」と答える方もいるはずです。

各々のスタイルによって優先すべきポイントが異なるのは当然ですが、どのような方にも満遍なく大事なこととしては「打点効率」が挙げられます。

本記事では、麻雀の「打点効率」について解説します。

併せて、打点効率を上げるためのコツや打点効率以外に大事な要素についても解説するので、麻雀が強くなりたい初心者の方はぜひ参考にしてください。

麻雀の打点効率とは?

麻雀の打点効率とは、読んで字のごとく「打点を効率的に上げるための方法や考え方」のことです。

麻雀の打点は、飜数と符数によって決まります。

同じ飜数なら符数が高いほうが打点が高くなりますし、符数と飜数の関係が逆の場合でも同じです。

ただし、同じ飜数内での符数の違いによる打点変化は、飜数の違いによる打点変化と比べればおとなしめです。

そのため、打点を効率的に上げるためには飜数の変化に着目することが大事といえます。

飜数や符数の変化による打点の変化がわかりやすいように、子のロンアガりの場合で1~4飜の30符~60符での打点変化を以下に表でまとめました。

| 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 | |

| 30符 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 8,000 |

| 40符 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 8,000 |

| 50符 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 8,000 |

| 60符 | 2,000 | 3,900 | 8,000 | 8,000 |

上表からも「同じ飜数内での符数の違いによる打点変化」よりも、飜数の違いによる打点変化のほうが大きいことがおわかりいただけるでしょう。

なお、基本的に飜数が増えると打点も上がりますが、4飜と5飜はどちらも満貫なので、4飜→5飜の1飜アップは打点効率的には悪いです。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀の打点計算のポイント

麻雀の打点計算は、飜数と符数をベースにして行われます。

飜数の計算はとてもシンプルで、アガり役とドラの枚数で計算できますが、符数の計算は少しややこしいところがあります。

符数の計算に着目した打点計算のポイントを、以下で解説しましょう。

待ちの種類で符が変わる

麻雀には「両面待ち」や「カンチャン待ち」など、さまざまな待ちの種類がありますが、待ちの種類によってツモった際に付く符は以下のように異なります。

- 両面待ち:0符

- カンチャン待ち:2符

- ペンチャン待ち:2符

- 単騎待ち:2符

- シャンポン(シャボ)待ち:2符

- ノベタン:2符

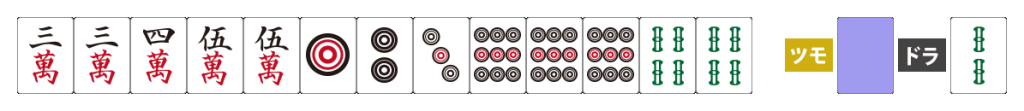

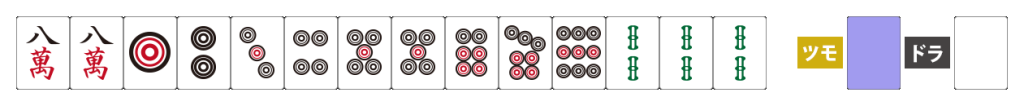

このことを踏まえたうえで、以下の手をリーチしてツモった場合の打点計算を行ってみます。

この手は「リーチ、ツモ、中」の3飜で、待ちが「4-7筒」の両面待ちであることを踏まえて符計算を行うと、「20+8+2=30符」なので「3飜30符」です。

そのため、点数は「1,000、2,000」となります。

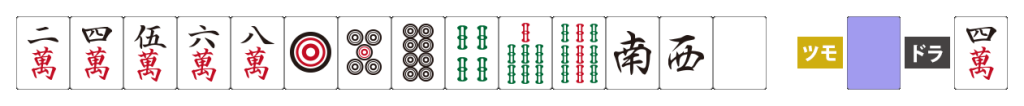

続いて、以下の手をリーチしてツモった場合の打点を考えてみましょう。

この手も先ほどと同じく「リーチ、ツモ、中」の3飜ですが、待ちは「カン7筒」です。

カンチャン待ちをツモると2符が付くことを踏まえて考えると、符計算は「20+8+2+2=32符=40符」なので「3飜40符」となります(符は切り上げ計算)。

そのため、点数は「1,300、2,600」です。

このように、待ちの種類が異なることで、ほぼ同じ牌姿でも打点が異なる場合があります。

牌姿構成で符が変わる

麻雀の面子構成には「順子」と「刻子」がありますが、順子には符が付かない一方で、刻子には以下のような符が付きます。

- タンヤオ牌の明刻:2符

- タンヤオ牌の暗刻:4符

- チャンタ牌の明刻:4符

- チャンタ牌の暗刻:8符

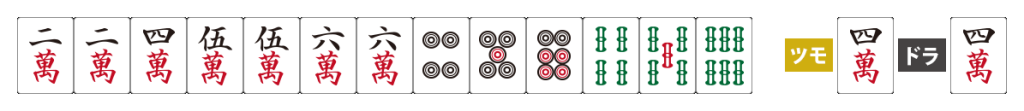

このことを踏まえて、以下の手をリーチせずにツモった場合の打点計算を行ってみましょう。

この手は「ツモ、一盃口」の2飜で、待ちが「カン4萬」のカンチャン待ち、8筒の暗刻で4符が付くことを踏まえて符計算を行うと、「20+4+2+2=28符=30符」なので「2飜30符」です。

そのため、点数は「500、1,000」となります。

続いて、以下の手をリーチせずにツモった場合の打点を考えてみましょう。

この手も先ほどと同じく「ツモ、一盃口」の2飜ですが、暗刻が8筒ではなく9筒なので、符が4符→8符になります。

そのことを踏まえて符計算を行うと、「20+8+2+2=32符=40符」なので「2飜40符」です。

そのため、打点は「700,1300」です。

このように、牌姿が異なることで、同じ待ちや同じ役でも打点が異なる場合があります。

麻雀で打点効率を上げるためのコツ

打点効率を上げることは麻雀で勝つために大事なポイントですが、方針もなしに「打点効率を上げろ」といわれても実践するのは難しいでしょう。

麻雀で打点効率を上げるためのコツを、解説します。

配牌から最終形をイメージする

配牌をもらったときに「この手の最高打点を狙うならどのような形になるだろう」とイメージすることは、打点効率を上げるうえで大事なポイントです。

たとえば、配牌が以下のような牌姿だったとしましょう。

この配牌から狙える最高形の一例としては、以下のような形が挙げられます。

この形をリーチしてツモでアガることができれば、「リーチ、ツモ、タンヤオ、ピンフ、三色同順、一盃口、ドラ2」の9翻で倍満です。

かなりうまくいった例を挙げましたが、配牌の時点で最終形のイメージができているかどうかで、切る牌や残す牌は変わってきます。

麻雀に触れてきた時間が長くなるほど、理想的な最終形のイメージを描く精度は高くなるので、何度も対局をしながら訓練を重ねましょう。

ドラを大事にする

ドラは、手牌に1枚あるだけで1翻アップするので、打点を効率的に上げることができます。

特に、ドラが各種「5」だと「赤5」は1枚で2翻アップする牌になるので、打点を上げるうえでとても強力です。

なるべくドラを使いきれるような形で手を進行させることを意識しましょう。

2飜以上の役を意識する

打点効率を上げるためには、複数の役を重ねたりなるべくドラが使い切れるような打ち回しを心がけたりする必要があります。

ただし、重ねる役が1飜の役ばかりだと効率的な打点上昇は難しいので、2飜以上の役を意識することが大事です。

代表的な2飜役としては一気通貫や三色同順、対々和などが挙げられますが、これらはそれら自身が打点を上げるために役立つのと同時に、ほかの役と重複しやすいのも大きなメリットです。

一気通貫は平和や混一色、三色同順はタンヤオやチャンタ、対々和は役牌や三暗刻など、それぞれ相性のよい役がいくつもあります。

2飜役を意識的に狙うことで、効率的な打点上昇を狙えるでしょう。

両面待ちではなくカンチャン待ちやシャボ待ちにするのもあり

麻雀では、「待ちのよさ」と「打点の高さ」のどちらを追い求めるかで悩むようなシチュエーションがあります。

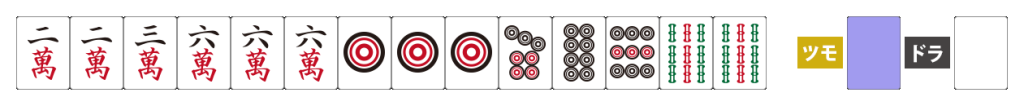

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この手は「2萬」もしくは「3萬」を切るとテンパイで、「2萬」を切ると「1-4萬」の両面待ち、「3萬」を切ると「2萬」と「9索」のシャボ待ちになります。

待ちとしては「1-4萬」の両面待ちのほうがよいですが、その場合は役が何もありません。

一方、「3萬」を切ってシャボ待ちにした場合、ツモると三暗刻が成立して満貫になります。

アガりやすさと打点のどちらを目指すかによって切るべき牌は変わりますが、打点の高さを目指すのであれば、「3萬」を切ってシャボ待ちにするのがよいでしょう。

続いて、以下の牌姿を見てください。

この手は「5筒」もしくは「9筒」を切るとテンパイで、「5筒」を切ると「カン8筒待ち」、「9筒」を切ると「3-6筒」の両面待ちになります。

この場合も、両面待ちにすると役が何もありませんが、カン8筒待ちにすることで一気通貫の役が付きます。

とくにドラも役もないような手では、待ちを悪くしてでも手役を付けることが有利に働く場合があることを意識しましょう。

麻雀で打点効率以外に大事な要素

打点効率を高めることは麻雀で勝つために大事なことですが、打点効率を意識するだけで勝てるわけではありません。

麻雀で打点効率以外に大事な要素を、紹介します。

和了率

和了率は、対局において自分が和了して終わった局の割合を指します。

仮に、ある半荘での局数が流局を含めて10回あったとして、その中で自分が2回和了したとすると、和了率は2÷10=0.2です。

和了率が高くなればなるほど、自分が和了して(=自分が得点して)局が終わる割合が高くなるため、対局を有利に運びやすくなります。

平均和了打点

平均和了打点は、対局で自分が和了した際の平均打点を指します。

仮に、ある半荘で自分が3回和了して、その際の打点がそれぞれ5,200点、2,600点、8,000点だったとしましょう。

このときの平均和了打点は、(5,200+2,600+8,000)÷3≒5,267点です。

平均和了打点が高いことは、1回のアガりでより多くの加点ができることを意味するので、対局で勝つためには意識しなければなりません。

放銃率

放銃率は、対局において自分が放銃して終わった局の割合を指します。

仮に、ある半荘での局数が流局を含めて12回あったとして、その中で自分が3回放銃したとすると、放銃率は3÷12=0.25です。

放銃率が高いことは、それだけ失点している機会が多いことを意味するので、なるべく低くするのが望ましいといえるでしょう。

なお、放銃率が高い方は勝負に出ることが多い方でもあるので、総じて和了率も高めになる傾向にあります。

和了率はそこまで高くないのに放銃率だけ高い方は、麻雀のスタイルを見直してみる必要があるかもしれません。

平均放銃打点

平均放銃打点は、対局で自分が放銃した際の平均打点を指します。

仮に、ある半荘で自分が2回放銃して、その際の打点がそれぞれ8,000点、12,000点だったとしましょう。

このときの平均放銃打点は、(8,000+12,000)÷2=10,000点です。

平均放銃打点が高いことは、1回の放銃でより多く失点してしまっていることを意味するので、対局で勝つためには平均放銃打点をなるべく低く抑えることが大事です。

調整打点効率

調整打点効率は、ここまで紹介してきた「和了率」「平均和了打点」「放銃率」「平均放銃打点」を用いて、以下の式で表されます。

「和了率×平均和了打点ー放銃×平均放銃打点」

この式の考え方を言葉で表現するなら、「自分の責任で点数移動が発生した局を平均した際の、自分にとっての局収支」といえるでしょう。

麻雀では他家同士の点数移動が発生する場合もあれば、他家がツモったことで自分に失点が生じる場合もあります。

しかし、それらの結果には自分の責任は介在しません。

一方、自分が関わって和了や放銃が発生した場合は、明らかに自分の責任が介在します。

つまり調整打点効率は、「自分が関わることによって発生した局収支はプラスなのかマイナスなのか」の目安となる指標といえるでしょう。

調整打点効率は一緒に打つ対局者のレベルによっても左右されるので、どれぐらいの点数がよいとは一概にはいえません。

ただ、ひとつの目安として600点を超えていれば、その卓内では平均以上の実力をもっていると判断できるようです。

自分の雀力の目安として調整打点効率を活用したい方は、まずは「600点」を目指してみるとよいでしょう。

麻雀の打点効率は勝つために大事な要素のひとつ

麻雀で対局を有利に進めるためには、打点を効率的に向上させることを意識する必要があります。

同じ配牌と同じツモをもらっていても、牌の残し方や最終形の決め方などは人によって異なります。

ただ、麻雀が強いといわれることが多い方は、総じて打点を意識した選択をしていることが多いです。

麻雀の対局では毎回自分が和了できるわけではなく、数少ない和了チャンスを対局者全員で奪い合っています。

そのため、いざ自分が和了できるときには、なるべく高打点で和了できるのが望ましいわけです。

対局で勝つために大事な要素には、打点効率以外に和了率や平均放銃打点などがあります。

麻雀のスタイルによって、どれをより重視するかは変わってきますが、自分なりの優先順位を付けたうえでより多くの対局で勝てるように頑張りましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/