麻雀には多くの役がありますが、その中のひとつに「混老頭(ホンロウトウ)」と呼ばれる役があります。

混老頭は比較的出現率の低い役ですが、どのような条件で成立するのかを把握しておかなければ狙うことはできません。

本記事では、混老頭という役の成立条件や発生確率、複合しやすい役などを説明します。

併せて、混老頭を狙うべき場面や狙うときの注意点についても説明するので、麻雀を始めたばかりでまだ役のことをあまりわかっていない初心者の方は、ぜひ参考にしてください。

混老頭(ホンロウトウ)とは麻雀の2翻役のひとつ!成立条件やチャンタとの違いを解説

混老頭は、手牌を萬子・筒子・索子の1,9牌と字牌、いわゆる「ヤオチュー牌」のみで構成することで成立する2翻役です。

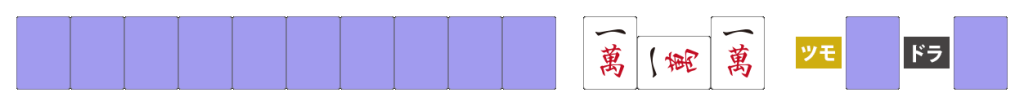

上の牌姿の待ちは「9萬、1筒」ですが、どちらでアガっても混老頭が成立します。

混老頭は鳴いても成立する役で、鳴いた場合も食い下がりはなく2翻のままです。

必ずトイトイかチートイツと複合する

混老頭で使える牌は、以下に挙げる13種類の牌だけです。

これらの牌から、混老頭では「1-2-3」や「7-8-9」といった順子を作ることはできず、作られる面子は必ず刻子になることがおわかりいただけるでしょう。

唯一面子を必要としない例外的な役であるチートイツは、7種類の対子を作ることで成立する役なので、混老頭とは複合します。

そのため、混老頭でアガる場合はトイトイ(鳴かずにアガった場合は四暗刻)かチートイツと複合することになり、混老頭が2翻役でトイトイもチートイツも2翻役なので、必ず4翻以上のアガりになります。

チャンタとの違い

ヤオチュー牌を用いる役と聞いて、「チャンタ」をイメージする方もいるかもしれません。

混老頭とチャンタの違いは、「面子にヤオチュー牌以外の牌が含まれているかどうか」で判断すると、わかりやすいでしょう。

混老頭が「頭と面子をヤオチュー牌のみで構成しなければならない役」であるのに対して、チャンタは「面子の中に少なくとも1枚ヤオチュー牌が入っていなければならない役」です。

上の牌姿の待ちは「カン2萬」で、それぞれの面子に少なくとも1枚ヤオチュー牌が含まれていますが、同時に「3萬」「7索」「8索」といったタンヤオ牌も含まれているので、混老頭ではなくチャンタになります。

上の牌姿を少し変えて以下のようにすれば、混老頭を成立させることが可能です。

上の牌姿の待ちは「1萬、1索」で、面子がすべてヤオチュー牌で構成されているので、混老頭になります。

麻雀で混老頭(ホンロウトウ)が発生する確率

麻雀で混老頭が発生する確率は約0.09%といわれています。

1,100回程度対局して1回アガれるかどうかと考えると、出現率のかなり低い役であることがおわかりいただけるでしょう。

ただし、上述したように混老頭は必ずトイトイかチートイツと複合して4翻以上のアガりになる役なので、そのことを考えると出現率に見合った強さの役であるとはいえます。

混老頭が狙えるような牌姿になった場合は、意識的に狙ってみるのがおすすめです。

麻雀の混老頭(ホンロウトウ)の点数

混老頭の点数計算は慣れてしまえば簡単ですが、最初は難しく感じるかもしれません。

いくつか例を挙げるので、混老頭の点数計算の練習をしてみましょう。

上の牌姿は待ちが「白」のチートイツと複合している混老頭で、翻数は「2翻+2翻=4翻」となり、点数は「6,400点」です。

これは、チートイツの点数計算を正確に覚えていれば問題ありません。

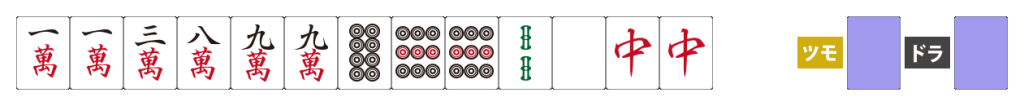

上の牌姿は待ちが「西、発」のトイトイと複合している混老頭で、西家であれば待ち牌のどちらもが役牌になります。

このとき、「西」と「発」のどちらかをロンでアガった場合の翻数は、「トイトイ+混老頭+中+西(or発)=6翻」となり、点数は「12,000点」になります。

また、「西」と「発」のどちらかをツモアガった場合の翻数は、「トイトイ+三暗刻+混老頭+中+西(or発)=8翻」となり、点数は「4,000、8,000」です。

チートイツとトイトイのどちらと複合しているか、ツモアガることで三暗刻は成立するかなどが点数計算のカギを握りますので、実戦の中で覚えていくのがおすすめです。

麻雀の混老頭(ホンロウトウ)と複合しやすい役

混老頭は刻子形が多くなりやすいことから、複合しやすい役がいくつかあります。

混老頭と複合しやすい役を、以下で紹介しましょう(トイトイとチートイツは必ず複合するため説明する役から省いています)。

役牌

役牌には「東・南・西・北」の「風牌」と、「白・発・中」の「三元牌」があります。

麻雀では「場」と「家」でそれぞれ役牌になる風が決まっており、たとえば自分が「東場の西家」の場合、場風が「東」で自風が「西」です。

また、三元牌は場と家に関係なくいつでも役になります。

上の牌姿では待ちが「1筒、9索」ですが、自分が「東場の南家」の場合、「1筒」と「9索」のどちらでアガっても、「トイトイ、混老頭、東、白」が成立します。

もし自分が「南場の北家」の場合、「東」は役ではないので、アガり役は「トイトイ、混老頭、白」です。

混一色

混一色は、手牌を「萬子」「筒子」「索子」のどれか一種類+字牌だけで構成することで成立する役で、門前なら3翻、鳴くと2翻です。

上の牌姿では待ちが「9萬、中」で、自分が「南場の南家」の場合、中でアガると「トイトイ、混老頭、混一色、発、中、ダブ南」で、「9萬」でアガると「トイトイ、混老頭、混一色、発、ダブ南」になります。

三色同刻

三色同刻は、「萬子」「筒子」「索子」のそれぞれで「同じ数の刻子」を揃えることで成立する2翻役です。

上の牌姿では待ちが「1萬、中」で、「1萬」でアガると萬子・筒子・索子のそれぞれで1の刻子ができるので、アガり役は「トイトイ、混老頭、(1の)三色同刻、白」です。

一方、「中」でアガると萬子で1の刻子が成立しないので三色同刻にはならず、「トイトイ、混老頭、白、中」となります。

麻雀の混老頭(ホンロウトウ)から狙える役満

混老頭は2翻役ですが、混老頭の形から少し発展させることでより打点の高い役満を狙えるケースもあります。

混老頭から狙える役満を、以下で紹介しましょう。

清老頭

清老頭は、手牌を萬子・筒子・索子の1,9牌のみで構成することで成立する役満です。

「字牌が使えない混老頭」だと考えると、わかりやすいかもしれません。

上の牌姿では待ちが「9萬、1索」で、どちらでアガっても清老頭が成立します。

上の牌姿は待ちが「南」で、このままアガると「トイトイ、混老頭」です。

しかし、「南」を「1索」か「9索」に変えたうえでアガると、役満の清老頭が成立します。

点数が必要で一手替わりで役満になるような場合は、混老頭のアガり牌が出てもアガらないという選択肢もあり得るでしょう。

なお、清老頭で使える牌は萬子・筒子・索子の1,9牌で6種類だけなので、「7つの対子」を必要とするチートイツ形でのアガりはありません。

字一色

字一色は、手牌を字牌のみで構成することで成立する役満です。

上の牌姿では待ちが「西、白」で、どちらでアガっても字一色が成立します。

混老頭を狙いつつ、字牌の割合が増えてきたら遠くに字一色を狙ってみるのがおすすめです。

字一色で使える字牌は4種類の風牌と3種類の三元牌の7種類なので、「7つの対子」を必要とするチートイツ形でも成立します。

上の牌姿では「西」をツモるかロンアガりするかで、字一色でのアガりです。

麻雀の混老頭(ホンロウトウ)に関する注意点

2翻役であり、必ずトイトイかチートイツと複合する混老頭は、打点が必要なときに狙いたい役ですが、狙うにあたって注意しなければならない点もいくつかあります。

麻雀の混老頭に関する注意点を、以下で説明しましょう。

2つ鳴くと3つ目が鳴きにくい

混老頭はヤオチュー牌ばかりを使う役なので、ある程度手が進むと相手に役がバレやすいという特徴があります。

たとえば、1つ鳴いて以下の牌姿になったとします。

この段階では他家は「もしかすると萬子で染めようとしている?」「手の中に役牌の暗刻があるのか?」と想像するくらいで、狙いを絞り切ることはできません。

では、2つ鳴いて以下の牌姿になった場合はどうでしょう。

こうなると萬子の染め手が否定される代わりに、トイトイやチャンタ、混老頭などの可能性が色濃くなります。

そのため、いずれの場合でも危険になりうるヤオチュー牌はなかなか切ってもらえないです。

3つ目を鳴くのはかなり望み薄なので、ポンで手を進められるのは2回までと考えて、2回鳴けたらテンパイという状況にもっていくことを意識しましょう。

トイトイ形とチートイツ形の判断が難しい

混老頭にはトイトイ形とチートイツ形がありますが、どちらの形で手を進めるのかの判断が難しい場合があります。

上の牌姿はチートイツ形でイーシャンテンであり、「8萬」「9索」「発」のいずれかをツモってくればテンパります(8萬の場合は混老頭ではなくなりますが)。

ただし、ヤオチュー牌はタンヤオ牌と比べると場に切られやすい牌なので、「1萬」「9萬」「9筒」「1索」「白」といった牌は比較的ポンしやすいです。

仮に、上の牌姿から「1萬」と「白」をポンできたとすると、下のような牌姿になります。

手に残されている「9萬」「9筒」「1索」は比較的鳴きやすい牌なので、まだテンパイではありませんが、比較的テンパりやすい形といえます。

対子が多くなってくるとトイトイ形とチートイツ形のどちらを狙うべきかの判断が難しくなりますが、「鳴くことで役になる字牌はあるか」「鳴ける牌がまだ山にありそうか」などで判断するとよいでしょう。

麻雀の混老頭(ホンロウトウ)を狙うべき場面

混老頭はアガる際には4翻以上が確定している役なので、高打点を狙いたいときには重宝しますが、あらゆるシチュエーションで狙える役というわけではありません。

麻雀で混老頭を狙うべき場面を、以下で説明します。

配牌に端牌・字牌が多いとき

混老頭は1,9牌と字牌を用いる役である以上、配牌もしくは開始から数巡経過した後の手牌に1,9牌と字牌が比較的多いときに、狙うことを意識するとよいでしょう。

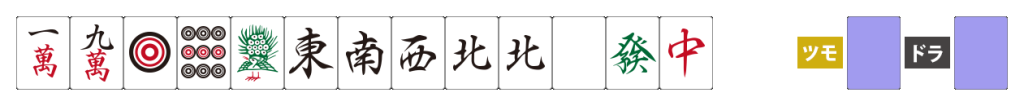

上の牌姿は手牌13枚のうち9枚が1,9牌と字牌なので、混老頭を意識しやすい牌姿といえます。

混老頭にはならなくてもチャンタや役牌などの逃げ道も残されているので、混老頭を意識しながら手を進めるのがおすすめです。

国士無双の成立が難しくなったとき

国士無双は、萬子・筒子・索子の1,9牌および字牌7種類をすべて1枚ずつと、それらの中からどれか1種類だけをもう1枚使うことで成立する役満です。

上の牌姿の場合、「9索」をツモるかロンでアガるかで国士無双が成立します。

国士無双を狙う場合、タンヤオ牌は不要なのでタンヤオ牌を切っていきヤオチュー牌を集めるのが自然な流れです。

そうすると、道中ではたとえば以下のような牌姿になることが想定されます。

ここからまだ手牌にない「9索」や「南」などをもってくれば国士無双にグッと近づきます。

しかし、既に手牌にあるヤオチュー牌が重なって、以下のような牌姿になることも考えられるでしょう。

こうなってくると、国士無双よりは混老頭(もしくは妥協してチャンタ)を狙うほうがだいぶ現実的です。

手牌が進行する中で、既に手牌にある牌が重なって対子や暗刻になるものが増えてきた場合は、国士無双から混老頭へのシフトチェンジを念頭に置くことが大事です。

成立条件を把握して麻雀で混老頭(ホンロウトウ)を狙ってみよう

混老頭は、手牌を萬子・筒子・索子の1,9牌と字牌のみで構成することで成立する2翻役ですが、トイトイかチートイツと必ず複合するため、アガる際は必ず4翻以上になります。

役牌や混一色などと複合しやすく食い下がりもありませんし、ドラが絡む場合は必ず複数枚絡むので、高打点を狙いたいときには重宝します。

1,9牌と字牌のうち1,9牌が多くなってくれば清老頭へ、字牌が多くなってくれば字一色へと、遠くに自然と役満を見据えられるのもメリットです。

相手が必要としないことが多い牌で高打点を狙えるので、手が進んでいけば相手が自由に打てなくなる効果も期待できるでしょう。

出現率はあまり高くはありませんが、狙って決められると気持ちのよい役なので、ぜひ実践で狙ってみてください。