麻雀にはいろいろな用語がありますが、それらの意味をきちんと把握していなければ対局で不利になってしまう可能性があります。

そんな麻雀用語のひとつに「放銃」がありますが、麻雀初心者だと意味がわからない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、「放銃」の意味や読み方などを説明します。

併せて、放銃を回避するためのコツも説明しますので、麻雀が強くなりたい初心者の方はぜひ参考にしてください。

UFCアジア&リーズ・ユナイテッドFCの公式パートナー

世界的に有名なブックメーカー「パリマッチ」が遂に日本進出!

今だけ!当サイトの経由の登録者限定!

スロットに使える35ドル/ 5,250円入金不要フリーベットボーナスを進呈!

- 出金上限$100

- 携帯番号とメールアドレスの認証だけで即受け取り

さらに、3種類選べるウェルカムボーナス最大$1200がもらえる🤲

\ 本キャンペーンは当ブログ読者限定/

麻雀の放銃(ホウジュウ)とは?

麻雀プレイヤーの会話を聞いていると、「また放銃しちゃってさ」とか「放銃はできるだけ避けたいよね」といった内容が聞こえてきます。

その内容から、「放銃」は何となくよくないことのようなイメージが湧きますが、実際にはどうなのでしょうか。

放銃の意味について、以下で説明します。

自分の切った牌で他家にロンされること

放銃とは、自分が河に切った牌で他家がアガること、他家のアガり牌を自分が捨ててしまうことを指します。

アガった側からすれば「ロンをした」ことになりますが、アガられた側からすると「放銃した」ことになるわけです。

つまり、誰かのロンアガりと誰かの放銃は必ずセットで発生することになります。

放銃した場合は放銃者だけが点数を支払う

麻雀ではアガった人が手役に応じた点数を得ることができますが、その際に「誰から点数をもらうか」はアガり方によって異なります。

麻雀のアガり方は、自分でアガり牌をもってくる「ツモ」と他家が切った牌でアガる「ロン」の2種類です。

「ツモ」の場合、他3人の対局者全員から点数をもらうことができ、たとえば子が満貫をツモった場合の点数は「2,000、4,000」と表され、親から4,000点、他の子2人から2,000点ずつの計8,000点です。

一方、「ロン」の場合はアガりの責任がアガり牌を切った人にあるため、アガった人が得る点数を放銃した人がすべて支払います。

先ほど触れた子の満貫の場合だと点数は8,000点でしたが、それがロンによって発生すると、放銃した人が8,000点すべてを支払わなければなりません。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀における放銃の意味・語源・読み方

「放銃」という言葉は、漢字だけ見ると少し物騒です。

また、麻雀は中国発祥のものですが、中国語では「放銃」を何と読むのかも気になるところです。

放銃の意味・語源・読み方を、以下で説明しましょう。

意味と語源

放銃の意味合いは「銃を放つ」であり、「銃を撃つ」ということを意味します。

麻雀における「放銃」は、どちらかといえば自分がダメージを受けることなので、「銃を撃つ」という意味とは方向性が矛盾しているような気がするかもしれません。

しかし、実際のところは「銃を放つ」→「自分が(銃で)撃った玉のせいで、思いがけず相手が有利になる」ということが語源になっていると考えられています。

「自分のために行った行動のはずが、意図せず相手のための行動になってしまう」という意味だと考えると、しっくりくるのではないでしょうか。

中国語での読み方は「ホーチャン」や「ファンチュン」

「放銃」は日本語では「ほうじゅう」と読みますが、中国語では「ホーチャン」または「ファンチュン」と読みます。

日本人同士で麻雀を打っている限りは耳にすることはないと思いますが、麻雀発祥の国である中国の方と麻雀を打つ場合は、「ホーチャン」「ファンチュン」といった発声を耳にすることがあるかもしれません。

英語での放銃の表記

英語では「放銃率」を「Deal-in Rate」と呼ぶ(雀魂の表記)ようなので、「放銃」の英語表記は「Deal-in」と考えられます。

「Deal-in」は直訳で「(商品などを)取り扱う」という意味なので、「自分の切った牌が相手の当たり牌になる」=「自分が相手の当たり牌を取り扱う」というニュアンスで、このような表現になっていると思われます。

麻雀における放銃率の目安

放銃は自分の点数が減って相手の点数が増える行為なので、なるべく避けるべきであることは間違いありません。

ただし、「放銃率0%」で麻雀を打ち続けることは不可能なので、ある程度のバランスを意識することが大事です。

攻撃型や守備型など、雀風によって放銃率は多少上下しますが、一般的に「麻雀が強い」といわれる人の放銃率は10%~12%程度です。

麻雀を打ち始めたばかりの方がそのような数値を実現するのはほぼ不可能ですが、ひとつの目安として意識しておくとよいでしょう。

麻雀で放銃を回避するためのコツ

麻雀で放銃を回避するためには、当然のことながら麻雀に関する知識や経験が要求されます。

初心者のころは放銃した経験を伴いながら学んでいくことも大事ですが、闇雲に牌を切っているだけではいつまで経っても成長しません。

以下では麻雀で放銃を回避するためのコツを紹介するので、リーチや仕掛けを受けた際に意識してみてください。

セオリーから危険牌や安全牌を予測する

麻雀には「危険牌」と「安全(そうに思われる)牌」に関して、いくつものセオリーがあります。

今回それらをすべて紹介することは難しいですが、代表的なものとして「スジ」や「間4軒」、「ノーチャンス、ワンチャンス」を紹介しましょう。

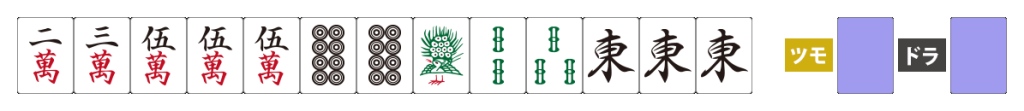

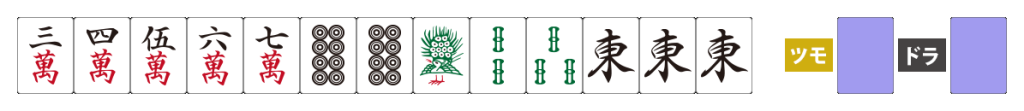

スジは「1-4-7」「2-5-8」「3-6-9」といった牌の組み合わせで、両面待ちや3面待ちになる場合、これらのいずれもが当たり牌になります。

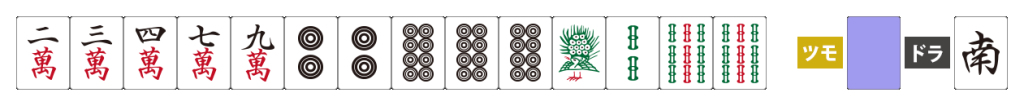

上の牌姿の待ちは「1-4萬」、下の牌姿の待ちは「2-5-8萬」で、いずれも先ほど挙げたスジの形で待ちになっていることがわかります。

リーチ者や仕掛けに対して通っていない牌を切る場合、このスジを意識することで、少しでも安全な牌を選びやすくなるでしょう。

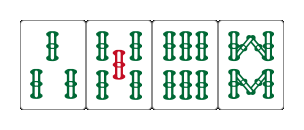

間4軒は上述した「スジ」の考え方を少し応用したものになるのですが、たとえば手牌のなかに以下のようなパーツがあったと考えてください。

このとき、「4索」をもってくれば「3-4-5索」もしくは「4-5-6索」で面子ができますし、「7索」をもってくれば「5-6-7索」もしくは「6-7-8索」で面子ができます。

つまり上の4つの牌で面子を作る際にもっとも大事な部分は「5-6索」の部分であることがわかります。

そのため、「3索」と「8索」は遅かれ早かれ河に切られるのが一般的です。

こういった考え方から、萬子・筒子・索子で「1と6」や「2と7」、「3と8」、「4と9」が河に捨てられている場合、それらの牌の1つだけ内側に来る牌のスジ(1と6が捨てられている場合は「2-5」のスジ)は、「間4軒」といわれ危険度が高いと考えられています。

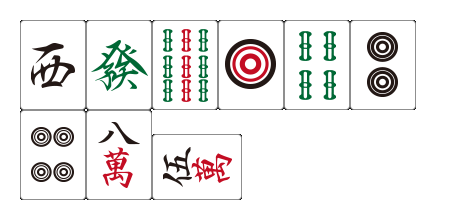

リーチ者の捨て牌が以下のようになっていて、自分の手牌が以下のようになっているとしましょう。

上の牌姿では、「6-9筒のどちらか」または「5-8索のどちらか」を切れば役ありでテンパイすることができます。

このときリーチ者の捨て牌を見ると、「4索」と「9索」が序盤に切られていることから、間4軒に該当する「5-8索」の危険度が普段より高いことがわかります。

そのため、この手で役ありテンパイを取りたいのであれば、「5-8索のどちらか」よりは「6-9筒のどちらか」を切るのがおすすめです。

ノーチャンス、ワンチャンスは両面待ちの有無に関わる考え方で、たとえば「2-5筒」の両面待ちになっている場合、相手の手のなかには必ず「3筒-4筒」の塔子が必要です。

そのため、自分の手牌や河に切られている牌、仕掛けに用いられている牌などで「3筒」もしくは「4筒」が4枚見えていれば、「2-5筒」の両面待ちは存在しなくなることがわかり、この考え方を「ノーチャンス」といいます。

見えている「3筒」もしくは「4筒」が3枚だけであれば、相手の手のなかに最後の1枚の「3筒」もしくは「4筒」がなければ「2-5筒」の両面待ちは存在しないので、普段よりも少しだけ「2-5筒」待ちの可能性が低くなると考えられ、このことをノーチャンスに対して「ワンチャンス」といいます。

ただし、ノーチャンスやワンチャンスでわかることは「両面待ちが存在しない」ことだけなので、「3筒」や「4筒」がすべてもしくは3枚見えていたとしても、以下のような形で「2筒」が当たりになる可能性があることには注意が必要です。

こういった考え方を把握して使いこなせるようになれば、危険な牌と安全な牌をある程度絞ることができるでしょう。

相手の手役を予想する

相手の手役を予想することも、放銃を回避するためには大事なポイントです。

面前で手を進めている相手の手役を予想するためにはかなりの経験を必要としますが、鳴きで手を進めている相手の手役なら、初心者の方でも読める場合があります。

たとえば、他家が以下のような形で2副露して、序盤に萬子や筒子ばかり切っていたとしましょう。

このとき、考えられる手役は高い確率で「索子の混一色」です。

そのため、索子や字牌を切るのはなるべく控えるのが賢明です。

また、序盤に捨てられている萬子や筒子が下のほう(数字の小さいほう)ばかりだった場合、「7-8-9の三色同順」の可能性も残されているので、萬子や筒子の「7,8,9」にも少し警戒しておいたほうがよいかもしれません。

行く手と引く手のメリハリをしっかり付ける

麻雀では、「行く手」と「引く手」のメリハリをしっかり付けることが大事です。

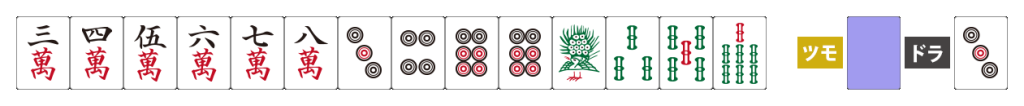

たとえば、他家からリーチがかかったときに、以下のような牌姿だったとしましょう。

この手は、うまくいけば「リーチ、タンヤオ、平和、三色同順、ドラ1」まで見える手なので、明確に「行く手」です。

「1索」もしくは「7索」の安全そうなほうから切って勝負にいくべきです。

では、他家からリーチがかかったときに以下のような牌姿だとすればどうでしょう(「9索」がリーチの現物)。

「7萬」「9萬」「2筒」「1索」「2索」「9索」のいずれかを切れば1シャンテンになりますが、手にはドラもありませんしテンパったとしても悪い形の待ちが残る可能性が濃厚です。

このようなときは無理に勝負にいかずに、現物である「9索」の対子落としをしながら引き気味に手を進めるのが賢明です。

メリハリをしっかり付けることで、不要な放銃を少なくできるでしょう。

安全牌の優先度を意識する

麻雀は1対1の勝負ではなく、1対3(もしくは1対1対1対1)の勝負です。

そのため、リーチ者や仕掛けを入れている相手ばかり見ていると、他家に対して放銃してしまうかもしれません。

リーチに対して対応する際に安全牌が複数あり、リーチ者に安全な牌と他の対局者も含めて安全な牌がある場合は、前者を先に切りましょう。

そうすることで、他の対局者が勝負に来たときでも残しておいた安全牌を切ることができます。

安全牌の優先度を意識することで、手詰まって放銃してしまうことを避けやすくなります。

麻雀の放銃には良い放銃と悪い放銃がある

放銃はできれば避けたいことは間違いありませんが、どれだけ麻雀が強い人でも一定の割合で放銃することは避けられません。

ただし、麻雀が強い人は得てして「良い放銃」はするものの、「悪い放銃」はほとんどしていません。

麻雀における「良い放銃」と「悪い放銃」の違いについて、以下で説明します。

良い放銃

麻雀で「良い放銃」と考えられるのは、以下のような放銃です。

- 自分が勝負手での放銃

- 安いとわかっている相手への放銃

麻雀で跳満や倍満といった高打点の手をアガれるチャンスは、そうそう巡ってくるものではありません。

そのような手をテンパっている、もしくはイーシャンテンのときに相手からリーチが入ったからといって降りてしまっていては、いつまで経っても勝てないでしょう。

押し切ることで十分なリターンが見込める場合は、多少のリスクは気にせず危険牌でも切っていくことが大事です。

また、自分がトップ目のオーラスで2着とは8,300点差のときなどは、子なら満貫まで振り込んでも着順をキープできます。

そのため、ドラも使っておらず染めてもいないような安いことがほぼ確定している相手に対しては、放銃しても問題ありません。

「失点した結果が自分にとって有利に働く」のであれば、放銃は決して悪いことではありません。

悪い放銃

一方、麻雀で「悪い放銃」と考えられるのは以下のような放銃です。

- 勝負に行くべきでない手での放銃

- 降り打ち

自分の手が安く待ちも悪い状態で相手にリーチを打たれたときに、「テンパっているから」という理由だけで危険牌を切るのは悪手になるケースが多いです。

自分の手の価値を客観的に見積もることは、押し引きを正確に判断するために欠かせません。

麻雀で自分の手を進めるために「安全牌ではないけれど安全そうな牌」を切って放銃してしまうことを、一般的に「降り打ち」と呼びます。

たとえば、「6筒」が通っているからといって「9筒」を切ってシャンポン待ちに当たるようなケースを指します。

中途半端な判断での放銃はすべからく「悪い結果」に行きつくことが多いので、行くのか降りるのかの判断を徹底しましょう。

麻雀の放銃率が高すぎるのは良くないがまったく放銃しないのは無理!バランスを意識しよう

「放銃」とは、自分の切った牌が相手のロン牌になってしまうことを指します。

放銃すると自分だけが失点することになるので、なるべく放銃は避けるべきですが、まったく放銃しないまま対局を続けることは不可能です。

放銃や他家のツモによる失点と、自分のロンやツモによる得点を計算し、最終的に自分の点数がもっとも高ければ勝てるのが麻雀というゲームです。

放銃率が高くなりすぎることを避けつつ、同時に放銃を恐れないようにしながら、バランスのよい麻雀を打つことを意識しましょう。

UFCアジア&リーズ・ユナイテッドFCの公式パートナー

世界的に有名なブックメーカー「パリマッチ」が遂に日本進出!

今だけ!当サイトの経由の登録者限定!

スロットに使える35ドル/ 5,250円入金不要フリーベットボーナスを進呈!

- 出金上限$100

- 携帯番号とメールアドレスの認証だけで即受け取り

さらに、3種類選べるウェルカムボーナス最大$1200がもらえる🤲

\ 本キャンペーンは当ブログ読者限定/