麻雀にはさまざまな用語がありますが、その中のひとつに「ワンチャンス」と呼ばれるものがあります。

「ワン=1つの」「チャンス=機会、可能性」とそれぞれ日本語に訳すことはできますが、麻雀に当てはめてみても何を表しているのかピンと来ないかもしれません。

麻雀の成績を向上させるためには、こういった用語が何を表しているのかを把握することはとても大事です。

本記事では、麻雀における「ワンチャンス」の概要を解説します。

併せて、ワンチャンスと似た考え方やワンチャンスの注意点についても解説するので、麻雀が強くなりたい初心者の方は、ぜひ参考にしてください。

麻雀のワンチャンスとはどんな意味?

麻雀の「ワンチャンス」とは、同じ数牌が3枚見えているときの相手の手牌構成に対する考え方です。

たとえば、「2萬」の所在が自分の目から3枚わかっている状態で、他家からリーチがかかったとします。

麻雀では同じ種類の牌は4枚しかないため、3枚見えている「2萬」は残り1枚しかないことになります。

麻雀で自分の目からわからないのは、他家3人の手牌と山に積まれている牌であり、残り1枚しかない「2萬」がピンポイントでリーチ者の手牌にある可能性は低いと考えられるでしょう。

そのため、リーチ者の手牌に「2萬」がないとすると、「2萬-3萬」で構成される「1-4萬」の両面受けはないと推測されます。

そのため、仮に「1萬」がリーチ者に通っていない牌だとしても、「通る可能性が高い牌」として打つことが可能です。

「ワン=最後の1枚の牌」「チャンス=相手がもっている可能性が低い」と考えて、現物ではない牌を通す際に役立つ考え方が、「ワンチャンス」です。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀のワンチャンス一覧【具体例・覚え方】

場に見えている数牌が何かによって、ワンチャンスで通しやすくなる牌の種類は変わります。

麻雀のワンチャンスの具体例を、以下に表でまとめました。

なお、表ではすべて萬子で説明していますが、同じ考え方は筒子にも索子にも当てはまります。

| 3枚見えている牌 | 相手の手牌にある可能性が低いと推測される塔子 | 当たりにくいと考えられる牌 |

| 2萬 | 2萬-3萬 | 1-4萬 |

| 3萬 | 2萬-3萬、3萬-4萬 | 1-4萬、2-5萬 |

| 4萬 | 3萬-4萬、4萬-5萬 | 2-5萬、3-6萬 |

| 5萬 | 4萬-5萬、5萬-6萬 | 3-6萬、4-7萬 |

| 6萬 | 5萬-6萬、6萬-7萬 | 4-7萬、5-8萬 |

| 7萬 | 6萬-7萬、7萬-8萬 | 5-8萬、6-9萬 |

| 8萬 | 8萬-9萬 | 6-9萬 |

この考え方を踏まえて、リーチ者に通しやすそうな牌を実際に考えてみましょう。

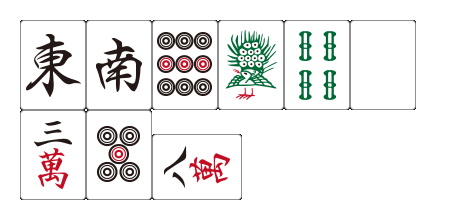

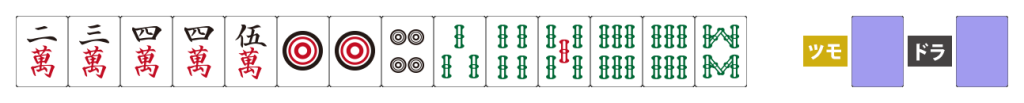

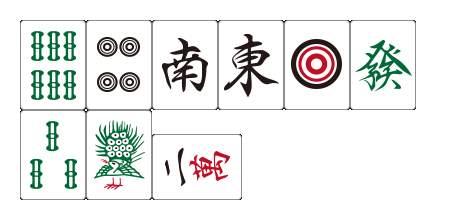

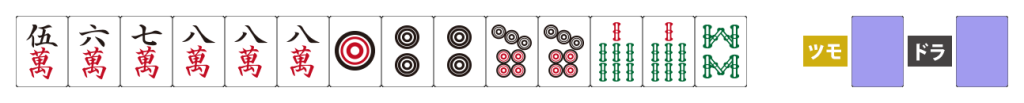

リーチ者の捨て牌および、そのときの自分の手牌が以下のようだったとします。

まずは安牌の「白」を切ることで放銃を回避できますが、この牌姿は索子部分に牌がくっつくことで平和形のテンパイが狙える形です。

もしテンパイして勝負する場合、リーチ者に通っていない「1萬」をきることになります。

このとき、リーチ者の現物である「3萬」と自分の手牌にある2枚の「3萬」により、「3萬のワンチャンス」が成立しています。

そのため、リーチ者の手牌に「2萬-3萬」や「3萬-4萬」の形がある可能性は低いため、「1萬」は勝負しやすい牌といえるでしょう。

相手に通っていない牌を切る際に放銃しにくい裏付けとして、ワンチャンスの考え方はとても役立ちます。

麻雀のワンチャンスと似た考え方

ワンチャンスは、相手に通しやすい牌を見出す際に便利な考え方ですが、そのような考え方はほかにもあります。

麻雀のワンチャンスと似た考え方を、以下で紹介しましょう。

ダブルワンチャンス

ワンチャンスは、1種類の牌が3枚見えているときに使える考え方ですが、連続する2種類の牌が3枚見えているときには、「ダブルワンチャンス」という考え方が使えます。

たとえば、自分の目から「7索」と「8索」がどちらも3枚とも見えているとします。

このとき、残り1枚しかない「7索」と「8索」がどちらも相手の手牌になければ、「7索-8索」の塔子は作れません。

そのため、「7索」だけが3枚見えている、もしくは「8索」だけが3枚見えている場合よりも、「6-9索」が通る可能性は高くなります。

このように、2種類の牌の所在がハッキリすることによって特定の牌が通る可能性をより高くできる考え方を、「ダブルワンチャンス」といいます。

ノーチャンス(壁)

ノーチャンスは、特定の牌の所在が4枚ともわかることで、その牌を用いた塔子が存在しなくなることにより、通せる牌を見つけ出す考え方です。

たとえば、「6筒」が自分の目から4枚見えているとしましょう。

このとき、他家の手牌には「5筒-6筒」といった塔子や「6筒-7筒」といった塔子は、存在しないことになります。

そのため、「4-7筒」や「5-8筒」といった、「6筒」をまたぐ形での両面待ちの形に放銃することはありません。

また、特定の牌が4枚見えていることで、数牌の流れがそこで分断されることになるため、ノーチャンスのことを「壁」と呼ぶ場合もあります。

ノーチャンス(壁)は、安全そうな牌を探す点においてワンチャンスよりも優れた考え方なので、積極的に活用しましょう。

ツーチャンス

ツーチャンスは、ワンチャンスよりも少し弱い考え方で、特定の牌が2枚見えているときに使える考え方です。

たとえば、「2筒」が自分の目から2枚見えているとします。

このとき、残り2枚の「2筒」のうちどちらかが他家の手の中になければ、「2筒-3筒」の塔子は成立しません。

そのため、「2筒」に関する情報が何もないときよりと比べると、「1-4筒」の待ちが成立する可能性は低いと考えられます。

ワンチャンスやノーチャンスと比べると根拠が弱い考え方なので、ツーチャンスをもとにして切る牌を選んでも放銃してしまう可能性は十分あります。

実戦でツーチャンスを根拠にして通っていない牌を切る機会はあまりないかもしれませんが、安牌がまったくないときのわずかな指針として考えるとよいかもしれません。

麻雀のワンチャンスの注意点

麻雀の対局では、ワンチャンスを活用する機会は意外と多いです。

ただし、ワンチャンスという考え方は決して万能ではなく、根本にあるポイントを把握しておかなければ痛い目を見る可能性も否定できません。

麻雀のワンチャンスの注意点を、以下で解説します。

絶対に当たらないわけではない

ワンチャンスは、牌の枚数および構成をもとにして、両面待ちに「当たりにくい牌」を見つけるために重宝する考え方です。

ここで大事なのは、あくまでも「当たりにくい」であり、「絶対に当たらない」わけではないことです。

「4枚のうち3枚すでに見えているんだから、残りの1枚を相手がもっている可能性は低いよね」という考え方がベースにあるわけですが、残りの1枚を相手がもっている可能性は当然あります。

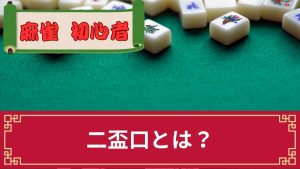

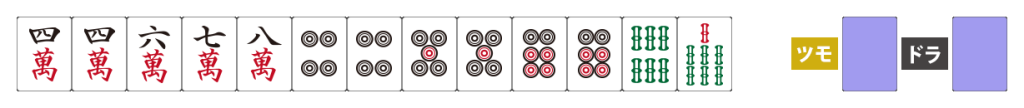

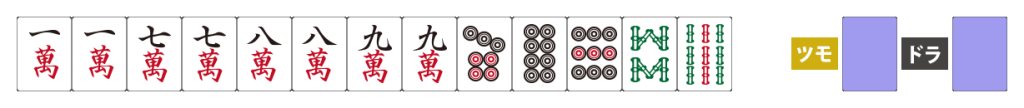

仮に、リーチ者の捨て牌および、そのときの自分の手牌が以下のようだったとしましょう。

このとき、相手の捨て牌と自分の手牌で合わせて3枚の「6索」が見えているため、ワンチャンスの考え方を使うと「8索」は通しやすい牌です。

しかし、相手の手牌構成が以下のようになっており、「8索」が当たり牌になっている可能性は否定できません。

あくまでも両面待ちに当たる可能性が「低い」だけであることは、きちんと念頭に置いておきましょう。

両面待ち以外の待ちには当たり得る

ワンチャンスで考えている待ちの形は「両面待ち」であり、相手の待ちが両面待ち以外の場合は、効力を発揮しません。

たとえば、自分の目から「6索」が3枚見えているとすると、相手の手牌に「5索-6索」や「6索-7索」といった塔子がある可能性は低いです。

そのため、「4-7索」や「5-8索」といった両面待ちに放銃する可能性は低いと考えられます。

これは、「4-7索」や「5-8索」といった両面受けを構成するためには「6索」が必要だからこそ、成り立つ考え方です。

しかし、カンチャン待ちやペンチャン待ち、シャボ待ちや単騎待ちといった形の待ちの場合、「6索」が手牌になくても「4索」「5索」「7索」「8索」は当たり牌になり得ます。

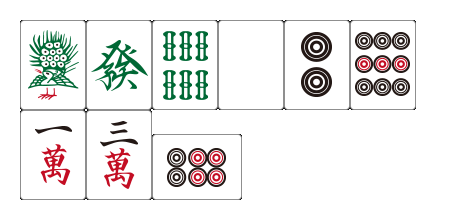

「6索」がなくても「4索」「5索」「7索」「8索」が当たり牌になるような牌姿の具体例は、以下のとおりです。

いずれの牌姿も「6索」はないものの、上から順に「4索(と白)」「5索」「7索」「8索」が当たり牌になっていることが、おわかりいただけるでしょう。

このように、相手の待ちが両面待ちでない場合、そもそもワンチャンスの考え方が通用しないことは、覚えておかなければなりません。

捨て牌が変則的な場合は信用しすぎないほうがよい

麻雀では、いらない牌を序盤に捨てていきながら、最終的に両面(以上の)待ちを狙いながら手牌を進行させるのが一般的です。

そういった考え方がベースにあるからこそ、「ワンチャンス」という考え方は通しやすい牌を見つけるときに重宝します。

しかし、高打点の手を狙うときには、最終的な待ちが両面にならないケースも多々あります。

役満の四暗刻では待ちはシャボ待ちになることが多いですし、同じく役満の国士無双では待ちは単騎待ちです。

高打点の手をねらうときは、序盤の捨て牌が通常の捨て牌と様子が異なるケースも多いので、そういったときはワンチャンスを信用しすぎないほうがよいでしょう。

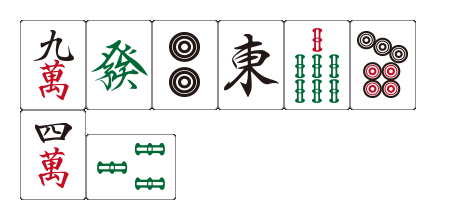

たとえば、以下のような捨て牌でリーチをかけてきた他家がいたとします。

第一打と第二打でタンヤオ牌の「6索」と「4筒」を捨てたあと、字牌を挟んで「4筒」と同じ筋かつより外側の「1筒」を捨てています。

これは通常の捨て牌と比べると、少し違和感のある捨て牌です。

後半にも「3索」「1索」「2萬」といった端寄りの牌を捨てていることから考えると、チャンタ色の強い手牌であることが推測できます。

チャンタを狙う場合、チャンタに関係のない「4~6」の牌はもっともいらない牌です。

そのため、このような捨て牌でリーチをかけられた場合、以下のような最終形になっている可能性を想像しておかなければなりません。

この手に放銃すると、「リーチ、純チャン、三色同順、一盃口」で跳満以上が確定します。

「6索」が3枚見えていることで、ワンチャンスで「7索」を切りたくなるかもしれませんが、捨て牌に違和感がある場合は要注意です。

放銃した場合の打点も考慮する必要がある

他家に通っていない牌を切る場合、放銃してしまうリスクからは逃れられません。

ただ、「打点が高い可能性がある相手への放銃はなるべく避ける」という考え方はとても大事です。

少し難しめの話になりますが、切る牌の候補が2つあり、どちらも他家に対して通っていない場合、「放銃したとしても安い可能性が高い牌」のほうを優先して切るべきです。

仮に、リーチ者の捨て牌および、そのときの自分の手牌が以下のようだったとしましょう。

このとき、現物としては「2筒」「7筒」「7索」があるため、ベタオリには苦労しません。

ただし、手牌の形的にはイーシャンテンですし、うまくいけばツモり三暗刻も見える形になっているので、勝負したいと考える方もいると思います。

ツモり三暗刻の形を残したい場合、「1筒」と「8索」のどちらかを切ることになり、どちらもワンチャンスになっています。

当たる確率は数字の上では同じですが、先に切るのは「8索」がおすすめです。

なぜなら、「7」の牌は「7筒」と「7索」の2種類が3枚見えているため、「8索」で放銃したとしても「6-7-8もしくは7-8-9の三色同順」の形に放銃する可能性が低いからです。

それに対して「1筒」で放銃すると、萬子や索子の下の牌がほとんど見えていないことから、「1-2-3の三色同順」への放銃になる可能性は否定できません。

このように、放銃した場合に成立する可能性のある手役のことまで踏まえて切る牌を選べたら、確実に麻雀の力が付いているといえるでしょう。

麻雀のワンチャンスはオリたいときに大事な考え方

麻雀のワンチャンスは、同じ数牌が3枚見えていることを利用して相手に通しやすい牌を選ぶ考え方です。

先制リーチを受けたときに、手牌に現物が1枚もなかったとしても、ワンチャンスを利用すれば通しやすい牌を選んで切ることができます。

1巡耐えれば、次の巡目が来るときまでに安牌が増えている可能性があるので、オリたいときに重宝する考え方です。

通っていない牌を通して攻撃に転じたいときにも便利なので、ぜひ覚えて実践で活用してください。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/