麻雀では、アガりの1歩手前の状態のことを「テンパイ」といいますが、テンパイ時の形によって「~待ち」という表現がいくつかあります。

その中のひとつに「ペンチャン待ち」といわれる待ちがあります。

麻雀は、待ちの形によってアガりやすさが変わってきますが、ペンチャン待ちはアガりやすい待ちなのでしょうか。

本記事では、ペンチャン待ちとはどのような待ちかを解説します。

併せて、ペンチャン待ち以外の待ちやペンチャン待ちのメリット・デメリットも解説するので、麻雀が強くなりたい初心者の方は、ぜひ参考にしてください。

麻雀のペンチャン待ちとは?

麻雀のペンチャン待ちとは、手牌の順子の部分が不完全で、2つ並んだ数字の片方の端のみがアガり牌になる待ちのことを指します。

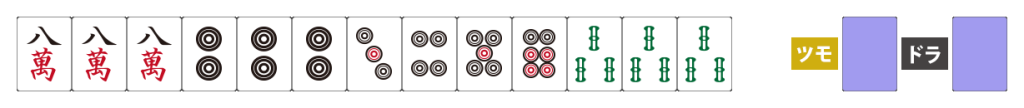

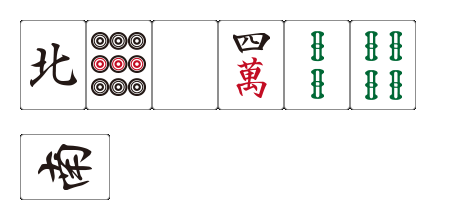

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿で塔子が完成されていないのは萬子の「8萬-9萬」の部分であり、それ以外の部分は塔子や頭がすべてそろっています。

「8萬-9萬」の塔子が完成すればアガることができますが、この塔子を完成させられる牌は「7萬」のみです。

仮に「10萬」という牌があれば、「8萬-9萬-10萬」の形でも良いのですが、麻雀にはそのような牌はありません。

麻雀の数牌は1~9までありますが、「1-2」もしくは「8-9」の形の塔子を「ペンチャン(辺張)」と呼びます。

そのため、その形の塔子が待ちになった場合の待ちを、「ペンチャン待ち(辺張待ち)」というわけです。

ペンチャン待ちでの待ちは、ペンチャン塔子の組み合わせ上、必ず「3」もしくは「7」になります。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀のペンチャン待ち以外の待ち

ペンチャン待ちは麻雀の待ちの一種ですが、麻雀にはペンチャン待ち以外の待ちもいくつかあります。

麻雀のペンチャン待ち以外の待ちを紹介しましょう。

両面待ち(リャンメン待ち)

両面待ちは、ペンチャン待ち同様に手牌の順子の部分が不完全で、2つ並んだ数字の両端の数字が待ちになっている状態のことを指します。

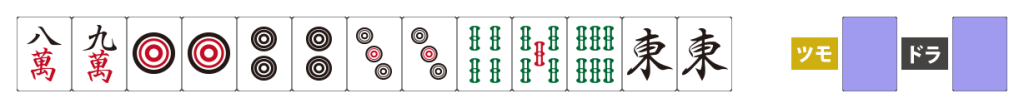

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿で塔子が完成されていないのは萬子の「6萬-7萬」の部分であり、それ以外の部分は塔子や頭がすべてそろっています。

「6萬-7萬」の塔子が完成すればアガることができますが、この塔子を完成させられる牌は、「5萬」もしくは「8萬」です。

「5萬」なら「5萬-6萬-7萬」の形になりますし、「8萬」なら「6萬-7萬-8萬」の形になります。

そのため、上の牌姿の待ちは「5-8萬の両面待ち」です。

カンチャン待ち

カンチャン待ちも、ペンチャン待ちや両面待同様に手牌の順子の部分が不完全で、3つ並んだ数字の真ん中の数字が待ちになっている状態のことを指します。

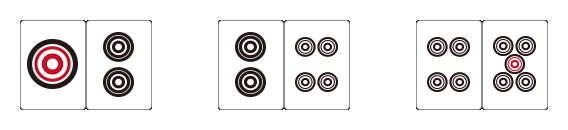

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿で塔子が完成されていないのは筒子の「7筒-9筒」の部分であり、それ以外の部分は塔子や頭がすべてそろっています。

「7筒-9筒」の塔子が完成すればアガることができますが、この塔子を完成させられる牌は「8筒」だけです。

3つ並んだ数字の真ん中の数字しか待ちにならないので、カンチャン待ちの待ちはペンチャン待ち同様に1種類のみです。

単騎待ち

単騎待ちは、雀頭の部分が成立しておらず、待ちになっている状態のことを指します。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿では塔子がすべて完成されており、雀頭の部分のみ成立していません。

そのため、雀頭が成立する牌(今回の場合は「1萬」)が待ち牌になります。

カンチャン待ちやペンチャン待ち同様に待ちの種類が1種類しかありませんが、単騎待ちは待ちの種類を臨機応変に変更することが可能です。

他家から切られそうな牌や他家に対して安全そうな牌を待ち牌として選べることは、状況によってはメリットになり得るでしょう。

シャンポン(シャボ)待ち

シャンポン(シャボ)待ちは、手牌の刻子の部分が不完全な待ちのことを指します。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿は、現状2枚しかない「2萬」と「発」のうち、どちらかが刻子、どちらかが雀頭になることによって、アガることが可能です。

そのため、「2萬」と「発」が待ちになり、アガり牌のほうが刻子、もう片方が雀頭です。

なお、シャンポン待ちには表現がいくつかあり、かっこ書きで示したように「シャボ待ち」という場合もあれば、「バッタ(待ち)」と表現することもあります。

ノベタン

ノベタンは順子に単騎待ちがくっついた形で、単騎待ちでありながら待ちが2種類あります。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿では塔子がすべて完成されており、雀頭の部分のみ成立していません。

ただし、一般的な単騎待ちとは異なり、雀頭候補の牌が2種類存在します。

萬子の「6萬-7萬-8萬-9萬」の部分を「6萬」と「7萬-8萬-9萬」に分ければ、単騎待ちの牌は「6萬」です。

一方、「6萬-7萬-8萬」と「9萬」に分ければ、単騎待ちの牌は「9萬」となります。

そのため、上の牌姿の待ちは「6-9萬」です。

このように、単騎待ちが順子とくっつくことで、単騎待ちながら2種類の牌が待ちになるような形のことを、ノベタンといいます。

多面待ち

多面待ちは、名前のとおり待ちが複数(多く)ある待ちで、待ちの形もいくつか存在します。

まずは代表的な多面待ちとして、以下の牌姿を見てください。

上の牌姿では筒子の部分の順子が成立しておらず、それ以外の部分は塔子や頭がすべてそろっています。

筒子の部分は「3筒-4筒」と「5筒-6筒-7筒」もしくは、「3筒-4筒-5筒」と「6筒-7筒」に分けることが可能です。

前者のように分けると待ちは「2-5筒」の両面待ちで、後者のように分けると待ちは「5-8筒」の両面待ちです。

そのため、上の牌姿の待ちは2つの待ちをまとめて「2-5-8筒」待ちで、待ちが3種類あるので「3面待ち」とも呼ばれます。

続いて、以下の牌姿を見てください。

上の牌姿では、筒子の部分の順子が成立していません。

筒子の部分は「2筒-2筒」と「2筒-3筒-4筒-5筒-6筒」もしくは、「2筒-2筒-2筒」と「3筒-4筒-5筒-6筒」に分けることが可能です。

前者のように分けると待ちは「1-4-7筒」の3面待ちで、後者のようにわけると待ちは「3-6筒」のノベタンです。

そのため、上の牌姿の待ちは2つの待ちをまとめて「1-4-7筒,3-6筒」となり、5種類もの牌が待ちになります。

多面待ちには今回紹介した以外の形もあるので、実戦で遭遇しながら覚えていくのがおすすめです。

麻雀のペンチャン待ちのメリット

麻雀の待ちはそれぞれ形が異なりますが、形が異なることによるメリット・デメリットがいずれの待ちにも存在します。

麻雀のペンチャン待ちのメリットを、以下で紹介しましょう。

両面待ちより符が高い

麻雀でアガったときの点数は、「翻数」と「符」によって決まります。

翻数はピンフやタンヤオといった手役の種類とドラの枚数によって決まり、符は手牌の形やアガり方によって決まります。

例として、以下の牌姿をリーチせずにロンでアガった場合の点数を考えてみましょう。

上の牌姿の翻数は「白、ドラ1」の2翻で、符数は「白の暗刻=8符」と「中の対子=2符」であることを踏まえると、「20符+10符+8符+2符=40符」です。

そのため、「40符2翻」で点数は2,600点です。

待ちの形によっても符が足されることがありますが、両面待ちの場合は加算される符はありません。

同様に、以下の牌姿をリーチせずにロンでアガった場合の点数を考えてみましょう。

上の牌姿の翻数は、先ほどと同じく「白、ドラ1」の2翻です。

しかし、待ちがペンチャン待ちの場合は符が「2符」足されるので、符数は「20符+10符+8符+2符+2符=42符=50符」となります(符は切り上げ計算)。

そのため、「50符2翻」で点数は3,200点です。

このように、両面待ちよりも符が高いことにより、アガった場合の点数が高くなりやすいのがペンチャン待ちのメリットといえます。

筋引っ掛けを狙える可能性がある

麻雀の待ちの基本は両面待ちであり、他家の立直や仕掛けに対して待ちを考える場合も、両面待ちをベースとするのが一般的です。

ペンチャン待ちでは、その考えを逆手にとっていわゆる「筋引っ掛け」を狙える可能性があります。

たとえば、以下のような手牌および捨て牌で立直をしたとしましょう。

このとき他家は、捨て牌から安全そうな牌を探しながら対処することになりますが、捨て牌に「4萬」があるため、両面待ちの「4-7萬」は否定されることになります。

普段よりも他家から「7萬」が切られやすくなっているため、筋引っ掛けでロンアガりができるかもしれません。

今回の例では、立直よりも前に当たり牌の筋になる牌が切られている場合を説明していますが、立直後に当たり牌の筋になる牌が切られても、同じ効果が期待できます。

麻雀のペンチャン待ちのデメリット

ペンチャン待ちには上述したようなメリットがある一方で、デメリットも存在します。

麻雀のペンチャン待ちのデメリットを、以下で紹介しましょう。

待ちの種類が少ない

ペンチャン待ちの待ち牌は、ペンチャンの形が「1-2」の場合は「3」、「8-9」の場合は「7」で、いずれの場合も待ちが1種類しかありません。

一方、両面待ちでは待ちが2種類ありますし、多面待ちでは待ちが3種類以上あります。

待ちの種類が多いほうがアガりやすいことは間違いないので、待ちの種類が少ないことはペンチャン待ちの大きなデメリットといえるでしょう。

平和にならない

麻雀を始めたばかりの初心者の方は、「まずは平和(ピンフ)を覚えて狙おう」と教わることが多いです。

平和は麻雀の役のひとつであり、「4面子+1雀頭」という手牌に対する基本的な考え方を覚えるのに便利です。

平和の大きな特徴のひとつとしては、「両面待ちである」ことが挙げられます。

そのため、ペンチャン待ちでテンパイしてしまうと絶対に平和にはなりません。

とくに麻雀初心者の方にとって、知っている役の条件を満たせないペンチャン待ちは、あまり嬉しくない待ちといえるかもしれません。

両面待ちに変わるのに2手必要

テンパイをしても立直を打たなければ、「手替わり」に期待できる場合があります。

ペンチャン待ちは待ちの種類が少ない弱い待ちなので、待ちの種類が多い両面待ちへの変化を考えたいところです。

では、ペンチャン待ちが両面待ちに変わるまでの手替わりの様子を見てみましょう。

左端の「1筒-2筒」がペンチャン待ちの形ですが、この形に「4筒」をもってきて「1筒」を切ることで、真ん中の形になります。

続いて、真ん中の形に「5筒」をもってきて「2筒」を切ることで、右端の「3-6筒」の両面待ちの形になります。

つまり、ペンチャン待ちが両面待ちに変わるためには、2手必要なのです。

最低でも2巡経過しなければペンチャン待ちは両面待ちになりませんし、2巡連続で手替わり牌をもってくる確率は低いです。

そのため、実際には数巡が経過しなければ両面待ちには変化しないでしょうし、変化を待っているまま局が終わってしまう可能性もあります。

実際に変化してもそのときには、他家からリーチを受けていたりドラポンが入っていたりと、最初のテンパイ時と状況が変わっているかもしれません。

同じ悪い待ちでも、カンチャン待ちは先ほど例で挙げた真ん中の形なので、1手で両面待ちに変化します。

1手で変化するのであれば、変化してすぐに立直を打てますから、両面替わりを待つことも選択肢に入るでしょう。

両面替わりに2手必要なペンチャン待ちは、悪い待ちの中でもより弱い形といわざるを得ません。

麻雀のペンチャン待ちは待ち牌が少なく弱い形

麻雀のペンチャン待ちとは、2つ並んだ数字の片方の端のみがアガり牌になる待ちのことです。

麻雀では待ちの種類が多いほうが強い待ちとされますし、強い待ちである両面待ちへの変化に2手必要なペンチャン待ちは、弱い形の待ちといえます。

ただし、ペンチャン待ちは両面待ちよりも符が高いので点数が高くなりやすいですし、捨て牌によっては筋引っ掛けを狙える場合もあります。

積極的に狙いたい形ではありませんが、実際になったときにそのメリットを活かすことを意識しながら、麻雀を打ってみるのも楽しいでしょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/