麻雀には多くの役がありますが、その中のひとつに「小三元(ショウサンゲン)」と呼ばれる役があります。

麻雀経験の長い方には馴染みの深い役だと思いますが、麻雀初心者の方は成立条件や翻数などをきちんと把握しておかなければなりません。

本記事では、小三元という役の成立条件や発生確率、複合しやすい役などを説明します。

併せて、小三元を狙うべき場面や狙うときの注意点についても説明するので、麻雀を始めたばかりでまだ役のことをあまりわかっていない初心者の方は、ぜひ参考にしてください。

小三元(ショウサンゲン)とは?成立条件や大三元との違いを解説

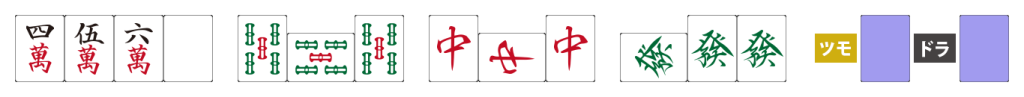

小三元は、「三元牌」と呼ばれる「白」「発」「中」のうち2種類を刻子、残りの1種類を対子にすることで成立する2翻役です。

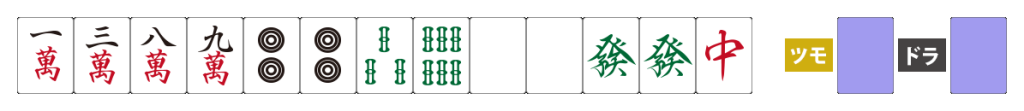

上の牌姿の待ちは「6-9索」で、三元牌のうち「発」と「中」が刻子、「白」が対子になっているので、「6索」と「9索」のどちらでアガっても小三元が成立します。

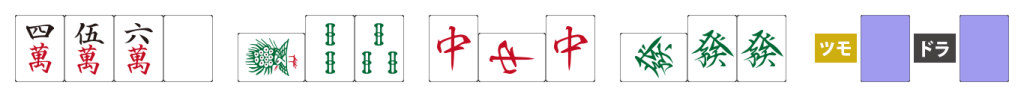

また、上の牌姿の待ちは「白、発」で、どちらでアガっても「中とアガり牌」が刻子になり、アガり牌にならなかった牌が対子になるので、「白」と「発」のどちらでアガっても小三元が成立します。

2翻役だが満貫確定

小三元は2翻役ですが、アガるときには満貫以上が確定するのがひとつの特徴です。

小三元が成立する場合、三元牌のうち2種類が刻子になっていますが、三元牌はいずれも刻子にすることで1翻扱いになる牌です。

そのため、小三元(2翻)+2種類の三元牌の刻子(1翻×2)=4翻になるので、必ず満貫以上が確定します。

鳴いても成立する

麻雀の役には鳴いても成立する役と、鳴くと成立しなくなる役がありますが、小三元は前者です。

3種類しかない三元牌のうち2種類を刻子にして残り1種類を対子にするのは、面前ではなかなか難しいので、小三元を狙う場合は鳴いて狙うのが基本的な形といえるでしょう。

大三元との違い

小三元とよく似た役に、「大三元」という役があります。

小三元が三元牌のうち2種類を刻子にして残り1種類を対子にする役であるのに対して、大三元は三元牌のいずれもを刻子にする役で、麻雀でもっとも点数の高い「役満」の一種です。

上の牌姿の待ちは「6萬、発」で、「発」でアガるとすべての三元牌が刻子になるので大三元が成立します。

一方、「6萬」でアガると「発」のみ対子どまりなので、大三元にはならず小三元でのアガりです。

このように、大三元をテンパイする場合、アガり牌のうち片方は大三元が成立し、もう片方は成立しないといった形になることが多いです。

どうしても大三元をアガりたい場合は、大三元にならないほうのアガり牌を見逃す覚悟も必要です。

麻雀で小三元(ショウサンゲン)が発生する確率

麻雀で小三元が発生する確率は約0.14%といわれています。

700回強対局して1回アガれるかどうかと考えると、出現率がそれなりに低い役であることがおわかりいただけるでしょう。

一方、役満である大三元の出現率は約0.03%で、確率のうえでは小三元の5倍ほどアガりにくいです。

小三元は満貫以上(子なら8,000点)が確定で、大三元は役満(子なら32,000点)であることを考えると、大三元と小三元は出現率と点数のバランスが取れているといえるかもしれません。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀における小三元(ショウサンゲン)の点数計算

「小三元は2翻役でありながら満貫確定」といわれると、「点数計算どうすればいいの?」と不安になる方もいるかもしれません。

ただ、そんなに難しく考える必要はなく、ひとつひとつの要素を素直に考えていけばOKです。

たとえば、以下の牌姿を見てみましょう。

上の牌姿の待ちは「2-5筒」で、「2筒」と「5筒」のどちらでアガっても役は「小三元+白+発」です。

そのため、翻数は「小三元(2翻)+白(1翻)+発(1翻)=4翻」となり、満貫です。

では、以下のような牌姿ではどうでしょうか。

上の牌姿の待ちは「1-4索」で、「4索」でアガると役は「小三元+白+発」で、先ほどの例と同じく満貫です。

しかし、「1索」でアガるとチャンタが成立することに加えて、「1索」はドラです。

そのため、「小三元(2翻)+白(1翻)+発(1翻)+チャンタ(鳴くと1翻)+ドラ1(1翻)=6翻」で、跳満となります。

2つ例を出しましたが、いずれも要素をひとつひとつ考えていけば簡単に計算できましたので、実戦でもこのような形で点数計算を行いましょう。

麻雀の小三元(ショウサンゲン)と複合しやすい役

小三元は成立するために必要な牌の種類が限定されていることから、複合しやすい役がいくつかあります。

小三元と複合しやすい役を、以下で紹介します。

混一色

混一色は、手牌を「萬子」「筒子」「索子」のどれか一種類+字牌だけで構成することで成立する役で、門前なら3翻、鳴くと2翻です。

上の牌姿では待ちが「3-6筒」で、どちらでアガっても「小三元、白、発、混一色」が成立します。

対々和

対々和は、手牌の4組の面子をすべて刻子でそろえることで成立する2翻役です。

上の牌姿では待ちが「3索、中」で、「3索」でアガった場合の役は「小三元、白、発、対々和」です。

一方、「中」でアガった場合は大三元で役満になります。

チャンタ

チャンタは、頭とすべての面子に少なくとも1枚ヤオチュー牌が入ることで成立する役で、面前なら2翻、鳴くと1翻です。

上の牌姿では待ちが「ペン7萬」で、アガった場合の役は「小三元、白、発、チャンタ」になります。

なお、牌姿が上のような形で待ちが「6-9萬」の場合、「9萬」でアガるとチャンタになりますが、「6萬」でアガるとチャンタは成立しません。

三暗刻

三暗刻は、手牌の中で暗刻を3つ作ることで成立する2翻役で、鳴いても食い下がりはありません。

上の牌姿の待ちは「白、中」で、どちらをツモっても「7萬」「2索」とツモった牌が暗刻になるので三暗刻が成立し、役は「対々和、三暗刻、小三元、白(or中)、発」です。

なお、「白」もしくは「中」をロンアガりした場合は、手牌にある暗刻は「7萬」「2索」だけになるので三暗刻は成立せず、役は「対々和、小三元、白(or中)、発」になります。

麻雀の小三元(ショウサンゲン)に関する注意点

2翻役ながら満貫以上のアガりが確定する小三元は、打点が必要なときに狙いたい役ですが、狙うにあたって注意しなければならない点もいくつかあります。

麻雀の小三元に関する注意点を、以下で説明しましょう。

大三元とは点数に大きな差がある

小三元と大三元は、「三元牌を2種類刻子にする」か「三元牌を3種類すべて刻子にする」かの違いしかありません。

しかし、小三元は満貫(子なら8,000点)以上で、大三元は役満(子なら32,000点)と、点数には大きな差があります。

「たった1枚の差」と思われるかもしれませんが、三元牌の刻子が2種類見えた時点で残りの1種類が刻子になると役満が確定するため、対局者が残りの三元牌をもってきたとしてもほぼ確実に切りません。

そのため、2種類ポンしている状況で残りの1種類までポンできるのは、非常にレアケースです(オーラスで点数条件があり危険だとわかっていても切らなければならないときなど)。

小三元でも満貫以上と十分高打点ではあるのですが、役満クラスの手を作る必要があり大三元を狙わなければならない場合、小三元をアガるのとは比べものにならないくらい難しいことを、念頭に置いておきましょう。

最後は単騎待ちになりやすい

三元牌のうち2種類を刻子にできた場合、そこから小三元を狙うのはごく自然なことです。

たとえば上の牌姿は、「発」と「中」を鳴いて「1-4索」でテンパっていますが、ドラがなければこの手は2翻の2,000点止まりなので、万が一「白」をツモってきた場合、どうにか手に残して小三元を狙う方も多いと思います。

その場合、「2索-3索」の塔子もしくは「5索」の対子を払うことになりますが、「2索-3索」の塔子を払って「5索」をポンできた場合と、「5索」の対子を払って「1-4索」をチーできた場合の牌姿は、それぞれ以下のとおりです。

いずれの場合でも最後は「白」の単騎待ちになっているように、多少強引に小三元を狙おうとすると単騎待ちになりやすいです。

一度鳴いた後のカンは控えたほうがよい

鳴いて手を進める場合、「1度鳴いてしまえば裏ドラは見れないので、打点を向上させるためにカンできる牌が切られたらカンしたほうがよい」と聞いたことがある方も多いと思います。

これは一般的には正しいことが多い考え方なのですが、小三元を狙っている場合はカンは控えるのが賢明です。

たとえば、「白」を鳴いて以下のような牌姿になったとします。

このとき、対局者からは「白」という役が確定したことしかわかりません。

実際には以下のような牌姿で「中」を切ると小三元の放銃になるとしても、「中」を切る対局者は多いはずです。

しかし、この状態から「発」をカンして対局者から見た牌姿が以下のようになったらどうでしょう。

この状態で「中」を切ると、小三元ひいては大三元に放銃する可能性があるわけですから、「中」をおいそれと切るわけにはいかなくなります。

小三元は、対局者に対して開示する情報が多くなればなるほどアガりにくくなる役なので、手牌に暗刻がある場合でも無闇にカンをするのは控えるべきです。

麻雀の小三元(ショウサンゲン)を狙うべき場面

小三元はアガる際には満貫以上が確定している役なので、高打点を狙いたいときには重宝しますが、あらゆるシチュエーションで狙える役というわけではありません。

麻雀で小三元を狙うべき場面を、以下で説明します。

配牌に白・発・中が少なくとも「2枚、2枚、1枚」あるとき

小三元を狙うためには、三元牌の白・発・中が全種類必要です。

それぞれが何枚ずつあれば小三元を狙うかの基準は人によって異なると思いますが、白・発・中がそれぞれ「2枚、2枚、1枚」あれば、小三元を意識してもよいでしょう。

このような配牌であれば、「白」と「発」をポンして「中」の単騎待ちでの小三元、という最終形が想像しやすいです。

1回の鳴きで小三元が確定するとき

小三元を狙う際のネックは、鳴きを重ねるごとに次の牌が鳴きにくくなることです。

三元牌のうち2種類をポンすれば最後の1種類を切られることがほぼないことはもちろん、字牌が高い場だと1種類をポンしただけで残りが切られにくくなることもあります。

そのため、1回ポンしただけで小三元が確定するような形にもっていけるのが理想的です。

上のような牌姿なら、「白」をポンして「8索」を切るだけで小三元が確定します。

鳴きが1度だけなら警戒もされづらいので、サクッとアガれる可能性もあるでしょう。

打点が必要なとき

小三元はアガることで満貫以上が確定すると同時に、さまざまな役と複合しやすいという特徴もあるので、跳満や倍満クラスのアガりになることも少なくありません。

一例として、以下のような牌姿があったとします。

上の牌姿の待ちは「1-4萬」で、どちらでアガっても小三元が確定しています。

1萬でアガると「小三元、混一色、チャンタ、白、中、ドラ3」、4萬でアガると「小三元、混一色、白、中、ドラ3」でいずれも倍満です。

他の役と複合したり、三元牌のいずれかがドラになったりすると、かなり高打点を目指せます。

小三元を目指すときの白・発・中の目安の枚数は「2枚、2枚、1枚」ですが、打点が必要なときならそれぞれ1枚あるくらいからでも、遠くに小三元を目指してみてもよいかもしれません。

成立条件を把握して麻雀で小三元(ショウサンゲン)を狙ってみよう

小三元は「三元牌」のうち2種類を刻子、残りの1種類を対子にすることで成立する2翻役ですが、刻子にした2種類の三元牌はいずれも1翻の役になるので、アガる際は満貫以上が確定します。

また、混一色や対々和などの2翻以上の役と複合しやすいことから、跳満や倍満クラスのアガりになることも珍しくありません。

鳴きが多くなると狙いがバレやすいため、なるべく少ない鳴きでアガりまでもっていけるように、配牌に三元牌がある程度の枚数あるときに狙うことを意識しましょう。

うまくいけば役満の大三元まで発展させられる可能性のある役なので、実戦の中でぜひ狙ってみてください。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/