麻雀の役の中でもっとも点数が高いのは「役満」ですが、「小四喜(ショウスーシイ)」はそんな役満の一種です。

役満は麻雀プレイヤーにとっての憧れなので、狙えるチャンスがあればぜひ狙ってみたいですが、成立条件を把握していなければ狙うこともできないでしょう。

本記事では、小四喜という役の成立条件や発生確率、複合する可能性がある役満などを説明します。

併せて、小四喜を狙ってみてもよい場面や他家に小四喜をアガられないための注意点についても説明するので、小四喜について詳しく知りたい初心者の方は、ぜひ参考にしてください。

麻雀の小四喜(ショウスーシイ)とはどんな役?

小四喜は麻雀の「顔」ともいえる役満のひとつなので、初心者の方でもどのような役かは知らないものの、名前は聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

対局の中で実際にアガれるように、小四喜の成立条件や点数を以下で説明します。

鳴きでも成立する役満

小四喜は、「風牌」と呼ばれる「東」「南」「西」「北」のうち3種類を刻子、残りの1種類を対子にすることが条件の役満で、鳴いても成立します。

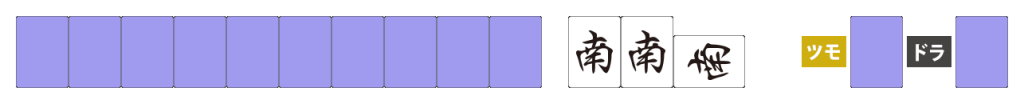

上の牌姿は「東」「西」「北」の3種類が刻子、「南」が対子になっているので、待ちである「2-5萬」のどちらでアガっても小四喜でのアガりです。

上の牌姿は先ほどとよく似ており、対子の牌が「南」から「東」に変わっています。

ただ、これでも「東」「南」「西」「北」のうち3種類を刻子、残りの1種類を対子にするという条件は満たせているので、下の牌姿でアガった場合も小四喜です。

大四喜(ダイスーシイ)との違い

小四喜とよく似た役に、「大四喜」と呼ばれる役があります。

小四喜が4種類の風牌のうち3種類を刻子、残りの1種類を対子にすることが条件の役満であるのに対して、大四喜は風牌をすべて刻子にすることが条件の役満です。

上の牌姿は待ちが「3萬、南」で、「南」でアガることで4種類の風牌がすべて刻子になるので、大四喜が成立します。

一方、「3萬」でアガると「南」のみ刻子ではなく対子なので、アガり役は小四喜です。

大四喜とあわせて四喜和(スーシーホウ)と呼ばれる

小四喜も大四喜も役満の名称ですが、両者をあわせて「四喜和」と呼ぶ場合もあります。

対局中に「四喜和」という用語を用いることはほぼありませんが、麻雀の本などでは「四喜和」という表現が用いられていることもあるので、言葉として覚えておくとよいでしょう。

小四喜と大四喜の点数

小四喜と大四喜はどちらも役満なので、子がアガった場合の点数は32,000点(ツモで8,000、16,000)、親がアガった場合の点数は48,000点(ツモで16,000オール)です。

ただし、大四喜はルールによってはダブル役満扱いになることもあり、そのケースでは子のアガりで64,000点(ツモで16,000、32,000)、親のアガりで96,000点(ツモで32,000オール)になります。

役満の点数が32,000点or48,000点であることを知っている方は多いと思いますが、大四喜がダブル役満扱いになる場合の点数には注意しておきましょう。

麻雀で小四喜(ショウスーシイ)が発生する確率

麻雀で小四喜が発生する確率は約0.01%といわれています。

10,000回対局して1回程度の発生率と考えると、出現率がかなり低い役であることがおわかりいただけると思います。

ちなみに、大四喜の発生確率も約0.01%かそれより少し低いくらいです。

役満はそれくらい珍しく難しい役なので、狙えるチャンスが回ってきたら何としてでもものにしたいところです。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀の小四喜(ショウスーシイ)と複合する可能性がある役満

麻雀ではアガる際に手役を足し合わせて点数計算をしますが、役満は一般役とは複合しません。

ただし、役満同士であれば複合して点数計算をします。

小四喜と複合する可能性がある役満を、以下で紹介しましょう。

四暗刻

四暗刻は、手牌の中で暗刻を4つ作ることで成立する役満です。

「暗刻を4つ作る」ためには門前で手を進めるのが必須なので、鳴くと成立しません。

上の牌姿の待ちは「8索、南」ですが、どちらの牌でアガるか、ツモかロンアガりかによって、役が以下のように変わります。

- 「8索」のロンアガり:小四喜

- 「8索」のツモアガり:小四喜、四暗刻

- 「南」のロンアガり:大四喜

- 「南」のツモアガり:大四喜、四暗刻

字一色

字一色は、手牌を字牌のみで構成することで成立する役満です。

上の牌姿の待ちは「西、発」で、「西」でアガった場合は「大四喜、字一色」、「発」でアガった場合は「小四喜、字一色」が成立します。

四槓子

四槓子は、暗槓・明槓・加槓を問わず、槓子を4つ作ることで成立する役満です。

上の牌姿では「1萬」「東」「南」「北」で4つの槓子ができているので、四槓子が成立しています。

四槓子では最後の待ちが必ず単騎になるので、その待ちをカンしていない風牌(今回なら「西」)にすることで、小四喜との複合が可能です。

麻雀の小四喜(ショウスーシイ)を狙ってみてもよい場面

小四喜は役満であり発生確率がとても低いので、頻繁に狙うようなものではなく、ごく限られた局面で狙う役です。

麻雀で小四喜を狙ってみてもよい場面を、以下で説明します。

配牌に東・南・西・北が少なくとも「2枚、2枚、1枚、1枚」あるとき

小四喜を狙うためには、風牌の東・南・西・北が全種類必要です。

それぞれが何枚ずつあれば小四喜を狙うかの基準は人によって異なると思いますが、東・南・西・北がそれぞれ「2枚、2枚、1枚、1枚」あれば、小四喜を意識してもよいでしょう。

このような配牌であれば、「東」と「西」をポンして、道中で「南」か「北」のどちらかを重ねて小四喜を狙うルートが想像しやすいです。

打点が必要なとき

役満である小四喜は、麻雀における最高打点の役であることはいわずもがなです。

そのため、打点が必要なときに小四喜を狙える配牌が来た場合は、小四喜を狙ってみるべきでしょう。

小四喜にならなかったとしても、手牌の構成やドラ次第では十分高打点の手に仕上がる可能性があります。

自分が「東場の南家」のときに上の牌姿でテンパり、待ちである「1-4筒」のうち「1筒」でアガったとすると、役は「混一色、東、南、チャンタ、ドラ3」となり、倍満です。

また、自分が「南場の南家」のときに上の牌姿でテンパり、待ち牌である「北、白」のうち「白」をツモったとすると、役は「混一色、混老頭、対々和、ダブ南、白、三暗刻」となり、三倍満です。

役牌から鳴けたとき

小四喜を狙って手を進めていくと、運が悪いと何の役の条件も満たせなくなることもあります。

自分が「東場の北家」だとすると、上の牌姿は形の上では「2-5萬」のテンパイではありますが、「南」も「西」も自分にとっての役牌ではないので、役が何もありません。

そのため、他家から「2-5萬」が切られたり自分で「2-5萬」をツモったりしても、アガることができません。

しかし、上で挙げた牌を一部変えた以下のような牌姿になると、話が変わります。

ポンしている「東」は自分にとっての役牌なので、「2-5萬」でのアガりが可能です。

小四喜はアガり切るのがとても難しい役であり、狙っている途中で風牌のどれかが3枚以上切られてしまって成就不可になるケースがほとんどです。

そんなとき、自分の役牌から鳴けていれば少なくともひとつ役が確定できているので、緊急避難的にアガることができます。

小四喜を狙うときに鳴く風牌の順番を考えることはあまりありませんが、可能なら役牌から鳴くことを意識してみましょう。

他家に小四喜(ショウスーシイ)をアガられないために注意するポイント

小四喜は役満であり、自分でアガれるととても嬉しいことは間違いありません。

それは裏を返すと、「他家にアガられたくない役」であるともいえます。

他家に小四喜をアガられないために注意すべきポイントを、以下で説明します。

役牌以外の風牌から鳴き始めた相手をケアする

麻雀には門前ではなく鳴いても成立する役があり、その代表的なものが東・南・西・北の「風牌」や白・発・中の「三元牌」です。

三元牌は場や風に関係なく、いつ誰が鳴いても役になりますが、風牌は場と風に対応したものを鳴かなければ役になりません。

たとえば、「東場の北家」なら「東」と「北」は役になりますが、「南」と「西」は役になりません。

そのことを踏まえて、「東場の北家」が以下のような仕掛けをしたとしましょう。

このとき、見えている情報だけでは相手の役は確定していません。

「タンヤオ」ではないことがわかっただけで、対々和や混一色、チャンタや混老頭など、さまざまな役の可能性が残されています。

さらに2個目の鳴きが入り、以下のような牌姿になったとします。

「西」も相手にとっての役牌ではないので、この段階でもまだ役が確定していません。

先ほどと同様に、対々和や混一色、チャンタや混老頭などさまざまな役の可能性が残されていますが、鳴かれているのがいずれも「風牌」であることを考えると、小四喜や字一色などの可能性もかすかに感じられます。

この2副露だけで小四喜だと決めつけるのは尚早ではありますが、「もしかすると小四喜かもしれない」という考えを頭のどこかにもっておけば、「東」や「北」をツモってきたときに無警戒に切ってしまうのを避けられるかもしれません。

字牌が高い場ではよく注意する

麻雀というゲームにおいて、字牌と数牌でより汎用性が高いのは間違いなく数牌のほうです。

そのため、開始から数巡の間の「手牌の中にあるいらない牌を整理するタイミング」では、数牌よりも字牌の切られる割合が高いです。

にも関わらず、序盤から中盤にかけてなかなか字牌が切られないケースがあり、これを一般的に「字牌が高い場」といいます。

山にはランダムに牌が積まれているので、山の後半のほうに字牌が固まっているケースもありますが、より自然なのは「数牌よりも字牌を必要としている人がいる」ケースです。

このようなケースでは、特定の対局者に複数の字牌が固まっていることが多く、自分がいらない字牌をツモってきたときに不用意に切ってしまうと、連続して鳴かれてしまい、小四喜や字一色などの高い手をテンパらせてしまう可能性があります。

自分のものを含めて捨て牌をザッと見渡して、普段と比べて字牌の割合が低く字牌が高い場になっていると感じたら、中盤~終盤にツモってきた字牌の処遇は慎重に判断しなければなりません。

場合によってはテンパってもリーチは控える

小四喜を狙っている人がいる場合、捨て牌や副露である程度推測はできます。

たとえば、序盤から数牌をバラバラと切っており、以下のような副露をしている相手がいたとしましょう。

この相手がどのような手を狙っているか、まだ確定することはできませんが、「小四喜や字一色の可能性がある」と推測することは可能です。

そう推測できていれば、自分が「西」や「北」をツモってきたとしても安易に切らずに、多少手を曲げながら迂回するルートを選択できます。

しかし、リーチをしていると話は変わってきます。

いくら「西」や「北」が危ないと思っていても、それらが自分の待ち牌ではなくリーチ後にツモってきた場合は切るしかないので、小四喜を狙っている相手にポンもしくはロンされる可能性が十分あるでしょう。

役ありの手をテンパった場合はダマにしておく、役なしでも自分がツモった場合のみアガれるようにしておくなど、「西」や「北」を切ることのないようにリーチを控えるのも、ひとつの選択肢です。

成立条件を把握して麻雀で小四喜(ショウスーシイ)狙ってみよう

小四喜は、「風牌」のうち3種類を刻子、残りの1種類を対子にすることで成立する役満で、門前かどうかの条件は問われません。

風牌をすべて刻子にした場合は大四喜になりますし、四暗刻や字一色といった役満と複合する可能性もあるので、場合によってはただの役満を超える打点を叩き出すことも可能です。

ただし、風牌を中心に集めなければならないことから捨て牌や仕掛けがかなり派手になり、1,2副露しただけでも相手に狙いがバレやすいという特徴があります。

相手も警戒して風牌を切らないようになるので、ある程度は自力で手牌を整えなければなりません。

点数条件のある場合などにアガって逆転できるととても気持ちよいので、ぜひ狙ってみてください。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/