日常生活の中でよく使う言葉には、思いがけないところが発祥の言葉が数多くあります。

麻雀が由来となっている言葉も数多くあり、そんな言葉のひとつが「テンパる」です。

普段の生活で何気なく「テンパる」という言葉を使っている方の中にも、実はこの言葉が麻雀由来であることを知らない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、麻雀の「テンパる」という言葉・表現について解説します。

併せて、麻雀で早くテンパるためのコツなども解説するので、麻雀が強くなりたい初心者の方はぜひ参考にしてください。

麻雀の「テンパる」とはどんな意味?

麻雀では、あと1つ必要な牌があればアガれる状態のことを「テンパイ」といいます。

そして、テンパイ一歩手前の状態であるイーシャンテンから必要な牌をもってきてテンパイすることを、「テンパる」といいます。

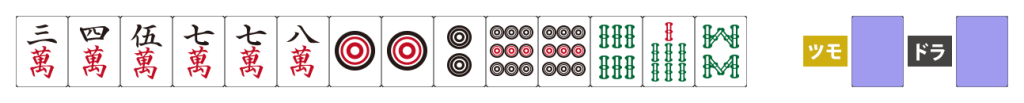

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿はまだテンパイしておらず、イーシャンテンの状態です。

「1-4筒」もしくは「1-4索」のどちらかをもってくれば、もってこなかったほうの待ちでテンパることができます。

テンパイとイーシャンテンでは大違い

麻雀ではあと1つ必要な牌があればアガれる状態のことを「テンパイ」というのに対して、テンパイの一歩手前の状態のことを「イーシャンテン」といいます。

テンパイもイーシャンテンもアガりまで間近であることに変わりはありませんが、対局においてはテンパイとイーシャンテンでは大違いです。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿は「4-7筒」でテンパっており、平和も成立しているので、他家が「4筒」や「7筒」を切ったらいつでもロンアガりができる状態です。

一方、このテンパイにたどりつく一歩前のイーシャンテンの牌姿としては、以下のような形が考えられます。

この牌姿はテンパっていないので、他家が「4筒」や「7筒」を切ってもロンアガりすることはできません。

イーシャンテンの状態で必要な牌が目の前でどんどん切られていっても、指をくわえて見ていることしかできないのです。

イーシャンテンからなるべく早くテンパることが、麻雀においてはとても大事です。

日常生活では本当の意味とは異なる形で用いられている

「テンパる」は日常生活にも浸透している言葉ですが、日常生活では麻雀の対局中に用いられる意味とは異なる形で用いられています。

麻雀では「テンパイする=アガりまであと一歩」であることから、テンパイすると「アガれるかな」「ツモれるかな」「誰か切ってくれないかな」といった感情になる場合があります。

とくに倍満や役満といった大物手をテンパイしたときは、何としてでもアガりたいと思う方も多いでしょう。

そういった感情が表情や雰囲気に影響してしまい、緊張したり興奮したり挙動不審になってしまったりする場合があります。

そこから転じて、日常生活では「興奮する」「余裕がなくなる」「いっぱいいっぱいになる」といった意味合いで、「テンパる」という言葉が用いられています。

麻雀用語のほうしか知らないと、日常生活で急に「テンパる」といわれても意味がわからないかもしれません。

ただ、意味を把握したうえで対局中にテンパイしている人の様子を思い返してみれば、納得できるのではないでしょうか。

麻雀由来の言葉は他にもいくつもある

日常生活で用いられている言葉には、「テンパる」以外にも麻雀由来の言葉が数多くあります。

代表的なものとしては、安牌、オーラス、面子、対面などが挙げられます。

安牌は、麻雀用語では「他家に放銃しない(する可能性の低い)牌」という意味で用いられる言葉です。

そこから転じて日常生活では、「安全な、危険の少ない、当たり障りのない」という意味で用いられることが多いです。

仕事などで、「上司からどっちの案のほうがいいか意見求められたから、より安牌なほう選んだわ」といったような形で用います。

オーラスは「オールラスト」の略で、麻雀では「その半荘の最後の局」という意味で用いられます。

日常生活でも、イベントや一連の出来事の最後の局面などで、「それでは本日のオーラスです」といった形で用いられることが多いです。

面子は、麻雀では「3枚セットの1組の牌の組み合わせ」のことを指し、「1-2-3」のような面子を順子、「5-5-5」のような面子を刻子といいます。

日常生活では、イベントなどでの「参加者、メンバー」といった意味合いになり、「今日はこの面子で楽しみましょう」のように用いられます。

対面(トイメン)は麻雀用語では、「卓を挟んで向かい合って座る対局相手」のことを指し、たとえば自分が東家なら西家が対面です。

日常生活では、建物や物件などの位置関係が向かい合わせになっているようなときに用いられます。

「対面のビルが高いからここまで影が延びてくるね」といったような具合です。

日常生活で用いられている言葉には麻雀由来のものが数多くあるので、その由来を知るのもおもしろいですね。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/

麻雀で早くテンパるためのコツ

麻雀では早くテンパイにたどりついたほうが、総じて有利にゲームを進めることができます。

麻雀で早くテンパるためのコツを、以下で解説しましょう。

受け入れ牌の枚数を考える

麻雀の数牌は、数によって受け入れ牌の枚数や種類が異なります。

たとえば「1」の牌には、「1」がくっつくことで「1-1」の塔子、「2」がくっつくことで「1-2」の塔子、「3」がくっつくことで「1-3」の塔子ができます。

また、「2」の牌には、「1」がくっつくことで「1-2」の塔子、「2」がくっつくことで「2-2」の塔子、「3」がくっつくことで「2-3」の塔子、「4」がくっつくことで「2-4」の塔子を作ることが可能です。

このように、数によって受け入れ牌の枚数や種類が異なるので、それを踏まえて手牌に残しておく牌を選ぶことで、早くテンパイしやすくなるでしょう。

数ごとの受け入れ牌の種類は、以下のとおりです。

| 数牌の種類 | くっつくことで塔子ができる数牌の種類 |

| 1 | 3種類(1,2,3) |

| 2 | 4種類(1,2,3,4) |

| 3 | 5種類(1,2,3,4,5) |

| 4 | 5種類(2,3,4,5,6) |

| 5 | 5種類(3,4,5,6,7) |

| 6 | 5種類(4,5,6,7,8) |

| 7 | 5種類(5,6,7,8,9) |

| 8 | 4種類(6,7,8,9) |

| 9 | 3種類(7,8,9) |

牌効率を意識する

テンパイまでの速度と切っても切り離せないのが、「牌効率」という考え方です。

牌効率とは、手牌の中からどの牌を選んで切れば最速でテンパイできるかに関する効率および考え方のことを指します。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿からは、「7萬」「8萬」「1筒」「2筒」のいずれかを切ればイーシャンテンの状態になります。

しかし、どの牌を切るかによって、次にもってきたときにテンパイになる牌の種類や枚数は大きく変わります。

切る牌および、それを切ったときにテンパイになる牌の種類と枚数を、以下に表でまとめました。

| 切る牌 | テンパイになる牌の種類と枚数 |

| 7萬 | 5種16枚 6萬:4枚 9萬:4枚 1筒:2枚 3筒:4枚 9筒:2枚 |

| 8萬 | 4種10枚 7萬:2枚 1筒:2枚 3筒:4枚 9筒:2枚 |

| 1筒 | 5種16枚 6萬:4枚 7萬:2枚 9萬:4枚 3筒:4枚 9筒:2枚 |

| 2筒 | 5種14枚 6萬:4枚 7萬:2枚 9萬:4枚 1筒:2枚 9筒:2枚 |

上表から、「7萬」もしくは「1筒」を切ることが、最速でのテンパイを目指すためにはもっとも効率がよいことがわかります。

なお、牌効率では最終的に残る待ちの形の良さまでは考慮できません。

そこまで考慮に入れると、先ほどの例では「7萬」を切るのが最良の選択肢となります(両面待ちである「6-9萬待ち」が残る可能性がもっとも高い)。

牌効率の基本的な考え方を把握しつつ、最後に残る待ちの形も踏まえて判断するのがおすすめです。

鳴きを活用する

麻雀では「ポン」や「チー」などの鳴きを活用することで、自分のツモ牌だけでなく相手の捨て牌を活かしながら手牌を進めることができます。

麻雀の役には、鳴いても成立するものと鳴くと成立しなくなるものがありますが、前者を狙っているときには積極的に鳴きを活用するとよいでしょう。

たとえば、以下の牌姿を見てください。

この牌姿は明確にタンヤオを狙える形になっており、タンヤオは鳴いても成立する役です。

手牌がこのようになっているときに上家から「3筒」が切られたら、積極的にチーをして手牌を進めるべきでしょう。

麻雀の数牌は同じ種類のものが4枚しかないので、この「3筒」をスルーしてしまうと、残り3枚の「3筒」に頼らなければならなくなります。

もう一度上家が切ってくれる、もしくは自分でツモってくることができればよいですが、下家や対面が切ってもチーはできません。

巡目が進んでいく間に「3筒」が売り切れてしまうこともあるので、鳴きは積極的に活用するのがおすすめです。

麻雀で他家のテンパイを見抜くポイント

麻雀で「テンパる」のは自分だけではなく、他家がテンパっている可能性ももちろんあります。

他家がテンパっていることに気付かずに迂闊に牌を切ってしまうと、ロンアガりされてしまう可能性もあるでしょう。

麻雀で他家のテンパイを見抜くポイントを、以下で解説します。

「3枚切れの字牌」のような安全牌が手牌から切られた

麻雀では不要な牌を序盤に切って、必要な牌を手牌に残していくのが一般的な進め方です。

そのため、後半に手牌から切られる牌は、基本的に「手牌進行に必要な牌」となります。

しかし、稀に「3枚切れの字牌」のような牌が、局の中盤~後半に手牌から切られることがあります。

字牌は同じ牌を最低限2枚集めなければ意味のない牌なので、4枚中3枚切れている字牌が手牌進行に必要である可能性はゼロです。

では、なぜそのような牌が手牌にあったかといえば、「安全牌として抱えていたから」という可能性が高いと考えられます。

リーチや仕掛けに対して安全に切れる牌を抱えていたものの、手牌が進んで抱えきれなくなったときに、字牌が切られたと考えるのが自然でしょう。

そのため、そのような牌を切ってきた相手はテンパイもしくは好形イーシャンテンの可能性が高いです。

たとえリーチをかけてこなかったとしても、十分警戒しなければなりません。

リーチや仕掛けに対して危険牌を切っている

麻雀ではできるだけ放銃を避けたいので、リーチをかけてきた相手や仕掛けで手が進んでいる相手に対しては、慎重に打ち回すのが一般的です。

しかし、中にはリーチや仕掛けに対して気にせず危険牌を切ってくる人もいます。

そういった人は、「放銃したくない」感情よりも「この手をアガり切りたい」感情が強いがゆえに、勝負をしている場合が多いです。

リーチや仕掛けに対して危険牌を切っている人がいる場合は、その人もテンパっている可能性が高いと考えて、対処しなければなりません。

落ち着きがなくなる

日常生活で用いられる「テンパる」の意味は、「余裕や落ち着きがなくなる」という意味ですが、これは麻雀でテンパイしている人の様子から派生したものでした。

そこで、対局者の様子をあらためて確認してみると、どこか落ち着かずにソワソワしている、まさに「テンパっている」人がいるかもしれません。

人の様子や雰囲気だけでテンパイを見抜くのはなかなか困難ですが、あからさまに態度に出ているような人がいる場合は、テンパイを警戒したほうがよいでしょう。

逆に考えると、自分のテンパイを見抜かれたくなければ、感情をなるべく表情や雰囲気に出さないようにすることを意識しなければなりません。

麻雀ではなるべく早くテンパることが大事!

麻雀の「テンパる」という用語は、あと1つ必要な牌をもってくることでアガることができる「テンパイ」という状態になることを指しています。

テンパイとイーシャンテンはどちらもアガりまであと少しの状態ですが、ルール的には大きな違いがあるので、なるべく早くテンパることが大事です。

早くテンパるためには、牌効率の考え方をきちんと理解することや、ポンやチーなどの鳴きを活用することを意識しましょう。

日常生活では、麻雀でテンパイしている人の様子から、「落ち着きがない」「焦っている」ことを「テンパる」と表現することがあります。

他家のテンパイを見抜くためには、まさに「テンパっている様子」がないかどうかを確認するとよいかもしれませんね。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/